Что же подвигло некоторых динозавров, в распоряжении которых была вся планета, на освоение Заполярья? Вероятно, те же обстоятельства, что загнали туда многие другие высокоширотные виды: конкуренты, хищники и паразиты. Ведь в приполярной Австралии рядом с динозаврами жили даже крупные крокодилоподобные кулазу-хи (Koolasuchus), принадлежавшие к темноспондильным земноводным, и дицинодонты — близкие родственники предков млекопитающих. На всей планете они вымерли настолько раньше, что их присутствие в среднемеловом лесу было сродни птеродактилю, летящему над озером, где пасется лось. Такие реликты обычно выживают лишь там, где сильно ослаблена конкуренция за ресурсы.

Цветы под шубой

В ледниковые периоды различные организмы оказывались в не слишком комфортных условиях далеко не по своей воле. Но все равно выживали. И очень даже неплохо. За счет искусственных антифризов люди — как уже сказано, существа по происхождению тропические — приспособились жить в суровых условиях. Даже заполярный Норильск построили (вопросом «зачем?» сейчас задаваться не будем, хотя вахтовый метод работы в таких местах и производительнее, и на здоровье людей меньше сказывается).

Прочим животным, а тем более растениям приходится рассчитывать исключительно на собственные ресурсы. И это несмотря на то что в Арктике температура выше точки замерзания воды и летом далеко не каждый день поднимается, почвенный покров даже на лоскутное одеяло не тянет и быстро промерзает насквозь, ветры — сильные, а снега зимой, бывает, не допросишься. Чтобы выжить в ледниковый период, да еще в Заполярье, нужно обладать многими качествами. Скажем, у зайца-беляка к началу морозов число волос на квадратный сантиметр возрастает с 8 до 15 тысяч. Воробей — недавний поселенец северных широт — тот к зиме приобретает 400 дополнительных перьев. Многие зимовщики, например волки и белые куропатки, даже своеобразные валенки обувают: у них между пальцев и на подушечках лап отрастают волоски или соответственно перья.

Кто-то откочевывает или улетает в южном направлении, кто-то (сони, суслики, сурки, хомяки, ежи) впадает в спячку. При этом даже температура мозга у них иногда опускается почти до 0 °C, хотя передняя половина тела остается более теплой, чем задняя. Это минимум, при котором сердце продолжает биться, но частота сокращений падает в 5–100 раз (например, с 500–600 до 6 ударов в минуту у хомяков). В три раза падает и потребление кислорода, но обмен веществ в мозге не прекращается, аминокислоты, белки, другие соединения продолжают образовываться и распадаться. Именно поэтому память у зимнеспящих животных не стирается, и после пробуждения они вспоминают все, чему научились до спячки. Даже полное прекращение снабжения мозга кислородом на несколько часов не вызывает у таких млекопитающих кислородного голодания и разрушения клеток.

Если когда-нибудь удастся в деталях разобраться, как звери спят по нескольку месяцев в полуживом состоянии и просыпаются как ни в чем не бывало, это было бы существенным подспорьем в осуществлении длительных космических экспедиций: уснул на орбите Земли — продрал глаза на орбите Марса, а не разбудили вовремя — так и Плутона. Особенно интересна спячка таких крупных млекопитающих, как медведь. Он-то еще покрупнее человека будет (до 600 килограммов). Правда, специалисты по зимнеспящим сон медведя за настоящую спячку не признают: температура тела меняется мало, обмен веществ практически не замедляется; хотя медведь и теряет до четверти массы, но исключительно за счет жировых накоплений — мускульная масса не уменьшается, кости не рассасываются. Не спячка — а дрема.

Так же точно «дремал» и вымерший пещерный медведь, достигавший сопоставимой с бурым массы. Палеонтологи Кристиан Ласку и Раду Пушкаш из Бухарестского спелеологического института считают, что пещерные медведи заваливались спать в глубине пещер по нескольку особей в одной совместно вырытой яме-берлоге (следы больших когтей на стенках таких ям действительно хорошо различимы). А Даниэль Фернандес-Москера из Университета Ла-Коруньи обнаружил в костях пещерного медведя необычно высокое содержание тяжелого изотопа азота 15N, словно они были сверххищниками. В то же время характер изнашивания зубов и углеродная изотопия указывают на их вегетарианство (ну, может быть, всеядность — в некоторых популяциях), что значительно ближе к истине. Дело в том, что необычное соотношение изотопов азота — это результат обмена веществ пещерных косолапых во время спячки: под себя в это время мишки не ходят (бурые тоже), и моча вновь и вновь подвергается гидролизу — распадается на азотные основания, которые всасываются в стенки мочевого пузыря и опять включаются в круговорот веществ внутри медведя для синтеза аминокислот. Доля более тяжелого изотопа азота при этом постоянно растет и тем больше, чем холоднее было место обитания популяции (спали-то медведи при низких температурах дольше).

Крошечные белозубки в спячку не впадают, но при недостатке пищи цепенеют на некоторое время, а температура тела у них понижается. Зоолог Август Дехнель, работавший в Университете имени Кюри-Склодовской в Люблине, обнаружил у этих животных удивительное явление — сезонные изменения в размерах и конфигурации черепа: с началом зимы черепная коробка уплощается, а весной возвращается к исходным размерам, что сопровождается увеличением массы и объема головного мозга. Это явление теперь называют «эффектом Дехнеля». Благодаря уменьшению объема и массы тела (почти на 20 процентов), как показал биолог Ян Тайлор из Белостокского университета, белозубки и снижают расход энергии в зимнее время.

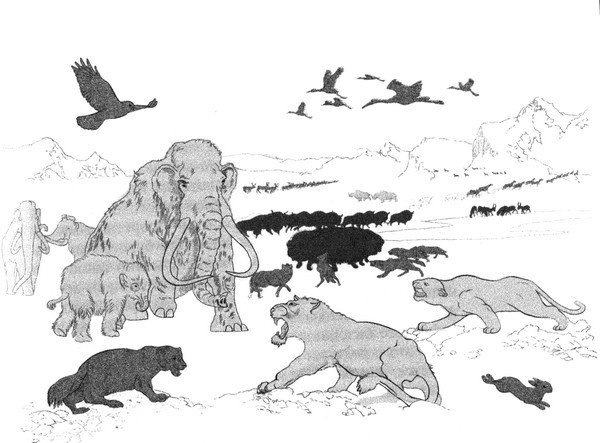

Так выглядел животный мир Берингии, включавший север Якутии и Чукотку, 20 тысяч лет назад. Крапом показаны животные, обитающие здесь и ныне: росомаха, заяц-беляк, волк, северный олень, лошадь (хотя и одомашненная), горный баран, зимняк и стерх; темной заливкой — млекопитающие, выжившие на других территориях: бизон, овцебык, сайгак; светлым — полностью вымершая мегафауна: мамонт, шерстистый носорог и пещерный лев. Художник Алина Коноваленко

Было множество приспособлений к морозным условиям и у млекопитающих мамонтовой фауны (пещерного льва, первобытного бизона, шерстистого носорога и самого мамонта). В первую очередь — покровный слой шкуры из крепких остевых волос с утолщенным корковым слоем и густой волнистый подшерсток, что обнаружили при микроскопических исследованиях волос палеонтолог Ирина Кириллова и ее коллеги. Ведь не столько важно выработать тепло, сколько его сохранить. Иначе никакие энергозатраты не окупятся. Сравнительно небольшие уши и хвосты этих животных, а также относительно короткие конечности в сравнении с их тропическими родственниками также служили целям уменьшения потери тепла благодаря сокращению поверхности теплоотделения.

Полярная ночь животным, в отличие от растений, целиком зависящих от солнечного света, не так страшна. Главное — хорошо наесться впрок. Это не шутка, а научный факт: изучение впадающих на зиму в спячку бурундуков, сусликов и сурков, проведенное группой биохимика Крейга Фрэнка из Фордэмского университета, показало, что продолжительность сна у них зависит от потребления растительности с высоким содержанием ненасыщенных линолевых кислот, количество которых переходит в качество — толстый подкожный слой бурого жира. То же, видимо, было верно и для мамонтов с шерстистыми носорогами, у которых запасы ячеистого бурого жира даже образовывали горбики на холке. Именно такой жир служил хорошим теплоизолятором и источником дополнительной энергии при низких температурах. Такой же жир, хотя и в меньшем объеме, обнаружен у мумий первобытного бизона, а ведь ни у современных представителей этого рода, ни у других жвачных такой жир не образуется. Мамонтовый гемоглобин, как уже говорилось, обладал повышенным сродством к кислороду при низких температурах, чем тот же белок у индийского слона. Возможно, такой гемоглобин был и у других крупных млекопитающих полярной степи. Не исключено, что, подобно современным северным лошадям, крупные млекопитающие ледникового периода обладали гипометаболизмом: снижали частоту сердечных сокращений и темпы обмена веществ.