Согласно этому акту все должности на государственной службе, а также в армии и военно-морском флоте подразделялись на 14 рангов (классов). Акт регламентировал порядок поступления на службу, продвижения по ней, выплаты жалования, предоставления льгот и привилегий. Для гражданских чинов срок службы с XIV по VIII класс устанавливался по 3 года в каждом классе, с VII по V класс – по 4 года, а с IV по I класс – по личному распоряжению императора. Лица, занимавшие чины с XIV по X класс, получали звание «почетных граждан», с IX класса возводились в статус «личного», а с IV класса – «потомственного» дворянства.

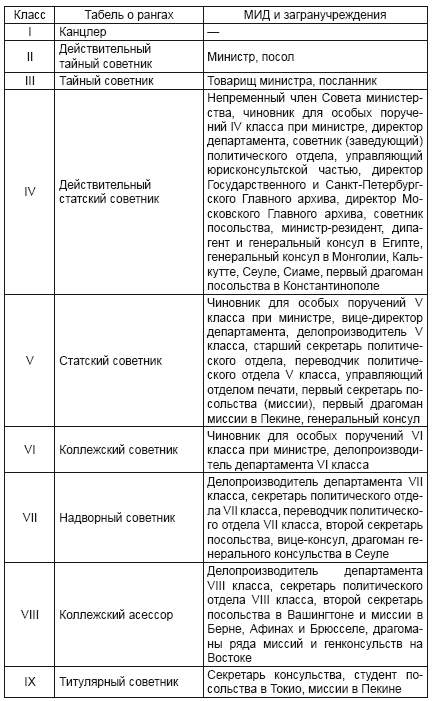

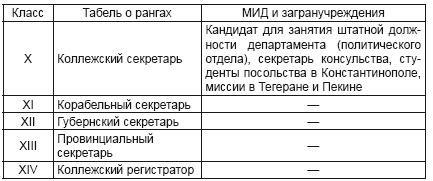

В соответствии с «Табелью о рангах» Петра I иерархия чинов в аппарате МИД и его загранучреждениях по состоянию на 1914 г. определялась следующим образом:

В новое «Учреждение» впервые включили пункт о том, что «штатные должности в посольствах и миссиях замещаются по преимуществу такими чиновниками, которые предварительно служили в консульских установлениях за границей»24. Для мидовского аппарата это явилось своеобразной революцией. Разумеется, все понимали, что опыт консульской работы позволяет сотруднику быстрее разобраться в законодательстве страны пребывания. Кроме того, позитивно сказывается и опыт непосредственной работы с людьми, требующий большого терпения и выдержки, столь необходимых дипломату. Однако дальше декларативности дело не пошло. Между посольскими и консульскими работниками по-прежнему соблюдалась большая дистанция – посольские решали политические задачи, а консульские – технические. Дипломатов и консульских работников разделяла огромная пропасть. Образно говоря, как между «голубой кровью» и «черной костью». Объем и трудности повседневной работы в миссиях и посольствах нельзя было даже сравнивать с той, которая сваливалась на плечи консульских чиновников, а между тем материальное положение последних было намного хуже. И те, и другие формально считались дипломатами, но редко кто из «чистых» дипломатов соглашался пойти работать (или даже возглавить) в консульство. Еще реже были случаи перехода консулов на «чистую» дипломатическую работу25.

К сожалению, мероприятия по реорганизации МИД коснулись только центрального аппарата. Структура загранучреждений, в первую очередь консульских, осталась без изменений. Направлявшиеся за рубеж в 1911–1914 гг. из Петербурга циркуляры касались лишь обычных, общих инструкций и технических вопросов – о помещениях и внутреннем распорядке консульских установлений, о приобретении посольствами и миссиями портретов государя императора и государыни императрицы и т. п.

Так, в инструкции от 9 января 1912 г. уточнялись обязанности и права консульских работников. В качестве основных задач ставились оказание содействия и покровительства российским торговле и мореплаванию за границей, осведомление «правительства и частных лиц, по их просьбам, о состоянии торговли и промышленности в их округах и о возможности открыть туда доступ русским произведениям».

В инструкции подчеркивалось, что «консул обязан изучать местные экономические, торговые и промышленные условия и принять меры к тому, чтобы быть постоянно осведомленным:

1) о фирмах его округа, занимающихся привозом товаров из России, или таких, которые могли бы их оттуда привозить;

2) о причинах, которые вызывают больший успех иностранных товаров на данном рынке перед русскими;

3) о возникающих в его округе новых производствах;

4) о путях сообщения и развитии их в его округе;

5) об улучшениях в портовых приспособлениях;

6) о развитии телеграфов и телефонов;

7) о состоянии сельского хозяйства, урожае хлебов и успехах смежных с сельским хозяйством производств;

8) о скотоводстве и вывозе и привозе скота».

Традиционные консульские функции – защита интересов российских подданных и нотариат – отодвигались (по крайней мере, текстуально) на второй план.

Особо подчеркивалась «личная доступность консулов для лиц, обращающихся в консульства, и внимательное и участливое отношение к их просьбам». В инструкции напоминалось, что «По отношению к подчиненным им чинам консульств консулы суть не только начальники, имеющие право требовать правильного и усердного исполнения ими своих обязанностей, но и воспитатели более молодых своих товарищей в деле службы. На них лежит обязанность подготовлять будущее поколение консулов для служения государству и примером своего исполнения долга, своего отношения к работе и своей жизни поселять и развивать в них те качества, которые делают хорошего консула.

Ради сохранения достоинства своего, как представителя великой державы, консул обязан в своей общественной и частной жизни тщательно избегать поступков и образа действий, которые могли бы умалить уважение к его высокому званию и к личным его качествам. Он должен следить за тем, чтобы и подчиненные ему консульские чины не подрывали своими действиями и образом жизни достоинства консульства, в котором они имеют честь служить, и, если бы оказалось, что его указания в этом отношении не оказывают влияния на его подчиненных, доносить министерству об их неодобрительном поведении, представляя об отозвании их, в случае необходимости»26.

Циркуляр 1911 г. о выборе помещений для консульских канцелярий не получил, к сожалению, финансового подкрепления, что особенно болезненно почувствовали на себе как консульские работники, так и обращавшиеся к ним российские подданные в августе 1914 г. Зато указание от 8 января 1914 г. «О приобретении Посольствами и Миссиями портретов Государя Императора и Государыни Императрицы» были выполнены незамедлительно.

Весьма примечательно содержание этого циркуляра:

«В Департаменте Личного Состава и Хозяйственных Дел имеются указания на то, что в некоторых посольствах и миссиях наших нет совсем портретов благополучно Царствующего Государя Императора и Государыни Императрицы, а в других портреты эти не отвечают требованиям.

По мнению Министерства, в посольствах и миссиях, помещающихся в казенных домах, с большими парадными залами, должны находиться портреты Государя Императора во весь рост и натуральную величину, в прочих же – хорошие поясные портреты. Портреты Государыни Императрицы могут быть повсюду поясные. Рамы портретов должны быть хорошие, золоченые и украшены Императорской короной, скипетром и державой на подушке.

Озабочиваясь упорядочением этой важной стороны представительства наших посольств и миссий, Департамент Личного Состава и Хозяйственных Дел имеет честь покорнейше просить сообщить сведения о том, имеются ли в данном установлении отвечающие указанным требованиям портреты Их Императорских Величеств, а если таковых нет, то могут ли они быть приобретены за счет сумм, отпускаемых на содержание дома или канцелярии»27.

Реорганизация МИД и последующая его деятельность в предвоенный период и в годы войны проходила под руководством Сергея Дмитриевича Сазонова.

Сазонов происходил из старинной провинциальной дворянской семьи. Он родился 29 июля (10 августа) 1860 г. в имении своих родителей в Рязанской губернии. Семья Сазоновых была по духу монархической и религиозной. В юности С.Д. Сазонов хотел избрать духовную карьеру, но окончание Александровского лицея открыло перед ним дипломатическое поприще, и в 1883 г. его приняли в канцелярию Министерства иностранных дел. Семь лет рутинной службы не принесли ему заметного продвижения. Шансы С.Д. Сазонова на карьеру возросли лишь в связи с браком с А.Б. Нейгардт – свояченицей будущего председателя Совета министров П.А. Столыпина28.

В июне 1909 г. С.Д. Сазонов получил предложение занять пост товарища министра. В сентябре 1910 г., в связи с кончиной русского посла во Франции А.И. Нелидова, на этот пост назначили А.П. Извольского. Управление министерством перешло в руки С.Д. Сазонова.