Таким образом, наделенный некогда сакральным содержанием, декор ныне утратил обереговые, магические смыслы, однако сохранил значения эстетические, служащие целям создания гармоничной среды. Синтез декора и вещи рождают такие качества изобразительности, которые и характеризуют условный декоративный язык изображения. Эта условность выражается локальностью цвета, линеарностью контура, двухмерностью изображенного пространства. Изобразительные жанровые мотивы, где намечено реальное трехмерное пространство, чаще всего вводятся с применением некоторых приемов, например в виде клейм, не разрушающих визуальное впечатление целостности поверхности и всей вещи. В область определения декора входит и понятие орнамента.

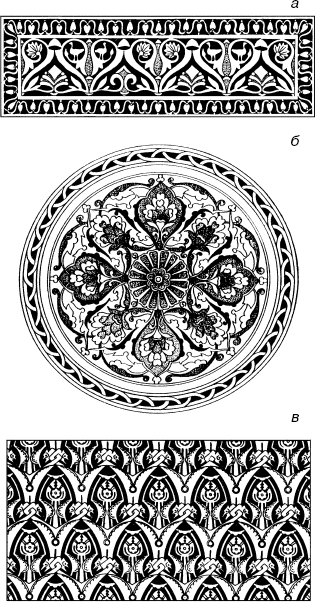

Орнамент по содержанию близок декору, хотя по преимуществу он характеризует уже не смысловые и семантические проявления, а способы построения изображения. Однако и орнамент в истоках связан с сакральными понятиями, закрепленными в языке. Ор – четко фиксирует эту особенность – молить, говорить, кричать. Такие слова, как оракул, оранта, орарь (перевязь в облачении дьякона), ордината (пространственная, возможно космическая ось), оратория, орден, ориентальный (восточный), оркестр могут выражать эти древние сакральные особенности терминов, объективно обусловленных не только сакральной, но и коммуникативной целью. Художественно-эстетическая сторона на ранних стадиях развития орнамента выступает его неизбежной формой. Выполнявший некогда разные функции: мировоззренческие, пиктографические, мифологические, орнамент и сегодня несет в себе слабое дыхание далеких смыслов. Вместе с тем современная интерпретация понятия орнамент отличается предельной ясностью и сугубо эстетической функцией оформления предмета. Сегодня орнамент понимается преимущественно как художественное явление, ритмическая упорядоченность изображения представлена тремя способами: ленточным, центральным, сетчатым (рис. 1, а, б, в). Общепринятым считается и понятие растительный орнамент, поскольку в чередовании его элементов наличествует вполне четкая ритмическая структура, как, например, в русской кистевой росписи (см. цв. ил. 12). С понятием орнамент часто связывают особенности декоративного строя орнитоморфных (образы птиц), зооморфных (образы животного мира), антропоморфных (образ человека) мотивов.

Рис. 1. Орнаменты: а – ленточный; б – центральный; в – сетчатый

Ритм происходит от Рита (др. – инд. rta-), понятия восходящего к индоиранским истокам. Рита есть «обозначение универсального космического закона, <…> определяет преобразование неупорядоченного состояния в упорядоченное и обеспечивает сохранение основных условий существования Вселенной, человека, нравственности». Рита управляет и Вселенной, и ритуалом (МНМ). Интересно, что бог Митра, тесно связанный с Ритой, дал название атрибута и высшего духовного сана в православии (митра, митрополит). Понятия метрики, метра, метрического повтора этимологически восходят к данной категории. Ритмической основой обладают не только указанные типы орнаментов, но и структуры противопоставлений, такие как правое-левое, верхнее-нижнее, черное-белое, красное-синее. Древнегреческий меандр, растительный раппорт эпохи Возрождения, виньетки фотографий XIX в. и многое другое являют примеры закономерностей ритма.

Категория ритм позволяет понять законы построения образа, его целостность – завершенность и механизм достижения этой завершенности. С ритмом связаны не только орнаментальные принципы, но и графическая структура сюжетных изображений. Поиск равновесия внутри поля изображения может строиться на ритмических соотношениях масс, смене напряженности и свободы линеарной техники в графике, характере распределения тональных пятен и т. д. Данные ритмы не попадают в понятия сетчатой, центральной, раппортной структуры, но, тем не менее, обладают ритмической природой. Например, ритм в лубке (и в целом графическом произведении) построен на визуальных, цветовых и иных закономерностях, имеющих значение своеобразного графического каркаса изображения. Задача равновесия в сюжетных композициях достигается не прямым равенством правой и левой частей, а сложноорганизованной ритмической упорядоченностью тоновых и цветовых отношений, характером линеарного напряжения. В такой интерпретации ритм справедлив и для профессиональной живописи, скульптуры, авангардных приемов изображения и др. Главной формой выражения законов ритмообразования является симметрия в искусстве.

Симметрия. Всеобъемлющие связи мира были удобопонятны еще древним грекам: именно они использовали понятие симметрии для объяснения всеобщности мира, понимая под симметрией единообразие, гармонию, пропорциональность. Персей победил Горгону, глядя в зеркало. Это своеобразная интерпретация законов симметрии как метафора подвига, который можно совершить не напрямую, а опосредованно наблюдая за мистической силой. Декор и орнамент обладают организующим началом и выражают не только сакральные, функциональные, технологические понятия, но и ритмические, пропорциональные закономерности, восходящие к идее универсальной организации материи, объясняемой принципами симметрии. В декоративном искусстве под симметрией принято понимать структуры центрально-симметричные (рис. 2, 3, а, 4, 21) и зеркально-симметричные (рис. 3, б, 32). Центрально – симметричными называются структуры, которые имеют геометрический центр (точку), при повороте вокруг которой части композиции совпадают между собой. Так восьмилепестковая розетка должна быть повернута на 45°. Шестилепестковая – на 60° и т. д. Зеркально-симметричными называют изображения, имеющие ось симметрии – вертикальную или горизонтальную, по отношению к которым и находят правую и левую или верхнюю и нижнюю части. Основными ритмообразующими принципами симметрии достигается композиционная уравновешенность. Законы выраженной симметрии сменяются постепенно иными изобразительными приемами, сюжетными композициями, задача которых состоит в достижении равновесия и целостности общей формы (рис. 3, в, г).

Декоративное и прикладное. Понятие декоративное чаще используют для характеристики украшения и специфических приемов построения изображения на поверхности предмета. Однако понятие украшать имеет два смысла: украшать – декорировать и украшать – делать красивым. Первое обуславливает закономерности изображения. Второе значение шире. Делать красивым можно не только с помощью изображения, но и сообразуясь с закономерностями материала, технологии, пропорций, функциональной логики изделия. с задачами оформления интерьера и экстерьера архитектурных сооружений. В этом смысле декоративное близко по содержанию изобразительному, смысл которой не связан непосредственно с утилитарными функциями. Декоративное – это скорее игра, причуда, хорошо представленная в игрушке, керамическом изразце, выставочных произведениях керамики, напольных и настенных мозаиках, витражах, плакатах, украшениях, панно, гобеленах и др. Характер его определен задачами оформления, когда локальный цвет, линеарный контур, плоскостность трактовки изображения, подчеркивая специфику, размеры или конфигурацию предмета, имеют собственные пластические законы. Понятие прикладное четко свидетельствует о зависимости изображения от формы. Ковш при любом оформлении должен оставаться ковшом, дом – жилищем, одежда – защитой тела. Характер предмета обусловлен его практическими функциями, технологиями преобразования исходного материала, конструктивными приемами формирования объема. Данное понятие, соотносящее украшение с практическим назначением, функциональной и технологической стороной предмета, и обращено к свойствам или зависимости изображения от конкретной формы предмета.