Типология экономических микрорегионов СССР впервые была проведена Е. Е. Лейзеровичем [41]. Были использованы такие признаки, как уровень и степень освоенности территории, хозяйственная специализация, внутренняя транспортная организация, качество жизни.

Типологию регионов в первые годы постсоветской экономики осуществили А. И. Трейвиш и Т. Г. Нефедова, в работе [104] использованы критерии: сильный спад промышленного производства; темпы относительного обнищания (опережение доходов ценами); сальдо миграции населения; высокая безработица. В результате были выделены кризисные и относительно благополучные территории.

Группировка регионов Н. А. Ермаковой и А. Т. Калоевой [103] построена на основе качественного анализа показателей экономического потенциала, уровня жизни населения и инвестиционной активности.

В результате было выделено семь типов регионов с однородными значениями показателей: 1) производственники-потребители; 2) бедные потребители; 3) нефтяники-потребители; 4) бедные инвесторы; 5) богатые инвесторы; 6) шатающиеся; 7) депрессивные.

Министерством регионального развития РФ разработан подход к типологии регионов по основанию развития, степени включенности в глобальные процессы развития. Были выделены следующие типы: регионы-локомотивы роста (мировые города и центры федерального значения); опорные регионы (старопромышленные и сырьевые) и депрессивные регионы (кризисные и фоновые).

Таким образом, в практике построения типологий регионов используются самые различные социально-экономические критерии: особенности производственного процесса и специализации, обеспеченность ресурсами, освоенность территории, качество жизни населения и т. д.

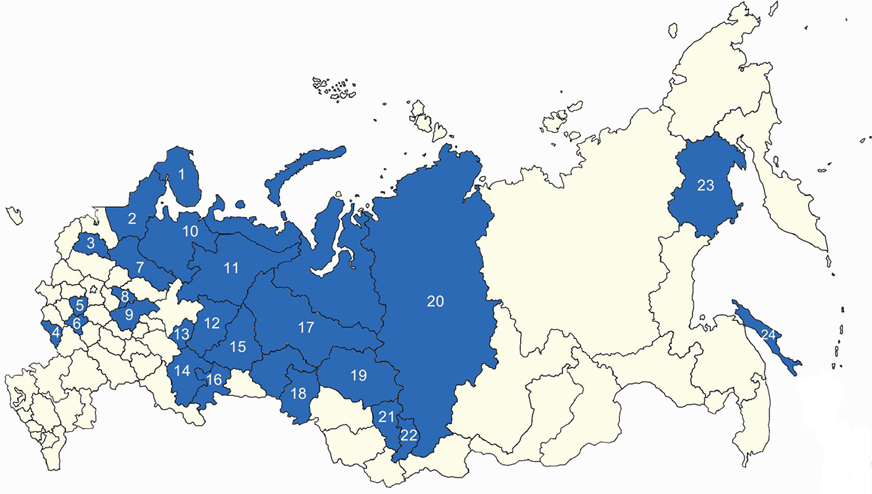

Рассмотрение в качестве критериев высокого удельного веса (более 30 %) промышленности в валовом региональном продукте, превалирования в структуре промышленного производства отраслей невысоких технологических укладов (горно-металлургическая, химическая, текстильная, угольная) и времени индустриализации до 1960–1970-х гг. позволяет выделить старопромышленные регионы (рис. 2). Значения критериев для их выделения приведены в приложении В.

Рисунок 2. Старопромышленные регионы России. Условные обозначения: 1 – Мурманская область; 2 – Республика Карелия; 3 – Новгородская область; 4 – Белгородская область; 5 – Тульская область; 6 – Липецкая область; 7 – Вологодская область; 8 – Ивановская область; 9 – Нижегородская область; 10 – Архангельская область; 11 – Республика Коми; 12 – Пермский край; 13 – Удмуртская Республика; 14 – Республика Башкортостан; 15 – Свердловская область; 16 – Челябинская область; 17 – Тюменская область; 18 – Омская область; 19 – Томская область; 20 – Красноярский край; 21 – Кемеровская область; 22 – Республика Хакасия; 23 – Магаданская область; 24 – Сахалинская область.

Существуют различные подходы к выделению старопромышленных регионов. Зарубежные ученые выделяют старопромышленные регионы среди проблемных. В США и Европе к старопромышленным относятся регионы, экономика которых базируется на отраслях первого и второго технологических укладов (черная металлургия, угледобыча, текстильная промышленность), а формирование структуры промышленности началось в XVIII веке [119, 134]. До 1960–1970 гг. они развивались опережающими темпами относительно других регионов благодаря конкурентным преимуществам базовых отраслей, однако затем стали отставать от регионов, специализирующихся на отраслях более высоких технологических укладов.

Российские исследователи рассматривают данное понятие несколько шире – как регионы, сформировавшие и изменявшие свою структуру на разных этапах индустриального развития, начиная с конца XIX века до 1960–1970-х гг., в прошлом развитее других, но со временем перешедшие в категорию депрессивных из-за старения отраслей специализации [18].

Министерство регионального развития РФ под старопромышленными регионами понимает территории с традиционными индустриальными производствами, переживающими в настоящее время структурный кризис. Производства в этих регионах испытывают дефицит скорее реалистичных и конкурентоспособных проектов развития, нежели капитала. Инфраструктурная сеть таких регионов является избыточной и разорительной.

По мнению Н. Ю. Сорокиной, под старопромышленным регионом следует понимать территорию, в которой отраслевое ядро промышленности представлено отраслями, находящимися на индустриальном или постиндустриальном этапе развития [97].

Как показано в [102], причина депрессивности социально-экономического развития регионов данного типа заключается в утрате конкурентных преимуществ отраслей специализации и в старении экономической структуры. Признаком старения базовых отраслей является производство неконкурентной продукции вследствие неэффективной организации производственного процесса, использования отсталых технологий и техники и др.

Проблемы развития старопромышленных регионов изучаются отечественными и зарубежными исследователями с конца XIX века. Накоплен значительный научный материал, изучены их особенности, предложены подходы к решению специфических проблем их развития. Можно отметить работы Д. Виттлеси [134], Н. В. Гальцевой, К. М. Глонти, М. Кастельса, Г. А. Ковалевой, И. К. Комаровой, Ф. Перру, О. А. Романовой [101, 102], В. П. Тимошенко, М. Г. Филатовой, А. Фремона, П. Хаггета, Р. Хадсона и др.

Старопромышленные регионы отличаются высокими уровнями промышленного производства, специализации на обрабатывающей промышленности, развития межрегиональных производственных связей. Проблемами их развития являются устаревшая технологическая база, невысокий уровень жизни населения, слабое рыночное позиционирование, нехватка квалифицированного персонала и т. п.

К основным тенденциям развития старопромышленных регионов в условиях рыночных трансформаций относятся [56, 80, 92]:

1. Сокращение численности населения. За годы реформ за счет миграции и естественной убыли она снизилась почти на треть. В последние годы интенсивность миграционного оттока уменьшилась, но остается весьма существенной, особенно на фоне положительного сальдо в целом по РФ.

2. Снижение уровня заработной платы работников по отношению к среднему по стране. К тому же отмечается потеря значения в хозяйственной сфере районных коэффициентов и северных надбавок, компенсировавших повышенную стоимость жизнедеятельности.

3. Низкий уровень бюджетной обеспеченности. В федеральный бюджет перечисляется существенно больше средств, чем возвращается обратно в виде трансфертов.

4. Слабое развитие и низкое качество транспортной инфраструктуры. По протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием данные территории существенно уступают другим регионам страны. Состояние инфраструктуры серьезно сдерживает реализацию инвестиционных проектов.

5. Высокие транспортные тарифы в силу слабой транспортной доступности и больших расстояний.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.