Одним из первых рассказов, появившихся в русской печати, стал «Ке фер?». Приехал генерал-беженец в Париж, вышел на площадь Плас де ла Конкорд, глянул на бездонное голубое небо, посмотрел по сторонам, кругом великолепные особняки, исторические памятники, магазины, забитые давно забытыми продуктами и товарами, нарядная говорливая толпа, растекающаяся по кафе и театрам. Задумался генерал, почесал переносицу и промолвил с чувством: «Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот ке фер? Фер-то ке?»

Что мне-то делать среди этой роскоши и красоты, на чужом празднике жизни, без денег, профессии и работы и малейшей надежды на будущее?

У нее ответ на этот вопрос был. Она оставалась самой собой, писательницей, острым взглядом подмечающей все нелепости и несуразицы этого мира, и продолжала делать свое дело. За «Ке фер?» последовали другие рассказы, сценки, фельетоны. В течение 20 лет не было и недели, чтобы в выходящих в Париже, Берлине или Риге русских газетах и журналах не появилось ее имя. Добрым юмором и улыбкой скрашивала она зачастую мрачное, одинокое и нищее эмигрантское житье-бытье. Ее книги на чужбине были столь же популярны, как и когда-то на добольшевистской родине. Ее любили и знали в Париже, ее читали в Берлине и Праге, ее новых рассказов ждали в Харбине и Шанхае.

Но она не только писала, но и самым деятельным образом помогала соотечественникам, известным и безызвестным, выброшенным волною на чужой берег. Собирала деньги в фонд памяти Ф.И. Шаляпина в Париже и на создание библиотеки имени А.И. Герцена в Ницце. Читала свои воспоминания на вечерах памяти ушедших Саши Черного и Федора Сологуба. Выступала на «вечерах помощи» прозябающим в бедности собратьям по перу. Она не любила публичных выступлений перед многочисленной аудиторией, для нее это было мучением, но когда ее просили, она никому не отказывалась помочь. Это был святой принцип – спасать не только себя, но и других.

Долгое время жила в гражданском браке с Павлом Андреевичем Тикстоном. Наполовину русский, наполовину англичанин, сын промышленника, некогда владевшего заводом под Калугой, он бежал в Париж, как и она, после прихода к власти большевиков. Надежда была любима и счастлива, насколько может быть счастливым человек, оторванный от родной почвы, вырванный из стихии родного языка. У Павла Андреевича были деньги, но они пропали, когда разразился мировой кризис. Он этого пережить не сумел, с ним случился удар, и она терпеливо ухаживала за ним до последнего часа.

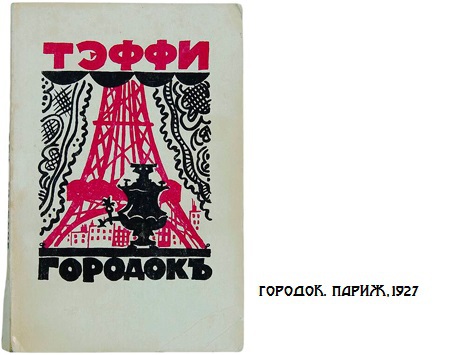

После его смерти всерьез подумывала, не оставить ли ей литературу и заняться шитьем платьев или начать мастерить шляпки, как это делали ее героини из рассказа «Городок». Но Господь Бог уберег, и она продолжала писать. Но салон пришлось закрыть, денег на его содержание больше не было.

А «ке фер» вскоре для очень многих русских решился. Бывшие генералы пошли в шофера такси, присяжные поверенные – в официанты, инженеры – в рабочие. Писатели создали свои издательства, артисты – театры, философы читали лекции в Сорбонне.

Ужас старости

Когда немцы в 40-м году заняли Париж, она на сотрудничество с коллаборационистским режимом не пошла, мужественно преодолевала знакомый ей по России холод и голод и расползавшийся по швам налаженный быт. Но здоровье было уже не то, и когда совсем стало невмоготу, уехала в Биарриц. И замолчала. Очевидно, поэтому в 1943 году по русской Америке и разнесся слух – Тэффи умерла. В него поверил даже всегда во всем сомневавшийся Михаил Цетлин, поэт Амари, и напечатал некролог в нью-йоркском «Новом журнале»: «О Тэффи будет жить легенда как об одной из остроумнейших женщин нашего времени». Узнав, что ее похоронили заживо, она в одном из писем к дочери отшутилась: «Очень любопытно почитать некролог. Может быть такой, что и умирать не стоит». А в другом – сообщила: «Я сейчас вернулась с кладбища, где была не в качестве покойницы, а навещала Павла Андреевича Тикстона».

Немцев выгнали из Франции летом 44-го. Было радостно, но радость омрачали годы. Старость обрушилась на нее неожиданно, как грабитель с ножом, который нападает на свою жертву, зазевавшуюся в темном переулке. Вместе со старостью пришли болезни. Сдавало сердце, она стала плохо видеть, нервы были напряжены. Жизнь болталась за спиной, как заплечный мешок, в котором было перемешано все – рождения и смерти близких людей, литературные дружбы и человеческие размолвки, встречи и расставания, и в последнее время состояла из одних неприятностей. Неприятности, связанные с трудным послевоенным существованием, нехваткой денег и лекарств, сыпались на нее одна за другой и образовывали цепь. Она пыталась эту цепь разорвать, но ничего не получалось – она вступала в смертный возраст, жизнь могла оборваться вчера, сегодня, завтра. Не было сил работать, слова отказывались складываться во фразы, в голове вертелись мысли о неизбежном, о том, что там – за порогом. А на самом пороге стояла смерть и с немым укором вопрошала: «Когда?» Злая старуха с косой уже вышибла из ее поколения тех, кого она любила, с кем дружила и входила в литературу. В 1943 году ушел редактор «Современных записок» Илья Фондаминский, в 1947-м – поэт-сатирик Лоло Мунштейн, в 1950-м – прозаик Борис Пантелеймонов. Держались еще Иван Бунин, Алексей Ремизов и Александр Оцуп, но и им уже оставались считанные годы.

Старость – это одиночество, болезни, тоска. Когда зимой в жилах стынет кровь, а летом холодеют руки и ноги. Когда чего-то еще хочешь, но уже ничего не можешь. Но она не жаловалась, принимала мир таким, как он есть. Понимала, что в жизни есть много выходов, из жизни – один. И с некоторым любопытством, ожидая неизбежного, продолжала жить, как жила – с большим важным котом и тяжким удушьем, в доме № 59 на рю Буассьер, в небольшой квартирке, сплошь заставленной книгами, на крошечную пенсию, которую по договоренности с ее другом Андреем Седых выплачивал миллионер и филантроп С.С. Атран. Когда же Седых из-за океана добавлял к пенсиону собственные деньги, призывала его этого не делать – просила любить даром.

Однажды приехала миллионерша из Сан-Франциско. Нашла, что она живет неплохо. Советовалась – купить ли маленькую авиэтку (но в ней качает) или большой самолет (но им трудно управлять). Она посоветовала большой – какие-нибудь 10 миллионов разницы не составляют.

Во второй половине 1951 года болезни одолели настолько, что уже не могла заработать пером. Атран умер, вместе с ним умерла и пенсия.

Незадолго до ухода успела опубликовать в Нью-Йорке свою последнюю книгу «Земная радуга». В рассказе «Проблеск» писала: «Наши дни нехорошие, больные, злобные, а чтобы говорить о них, нужно быть или проповедником, или человеком, которого столкнули с шестого этажа и он, в последнем ужасе, перепутав все слова, орет на лету благим матом: «Да здравствует жизнь!» В книге исповедовалась перед собою и читателями. Прощалась светло и мудро с теми, кто еще оставался жить на этой грешной земле. И обращалась к Богу с молитвой: «Когда я буду умирать Господи, пошли лучших Твоих Ангелов взять мою душу».

Ангелы пришли за ее душой 6 октября 1952 года. В Париже стояла вся в красно-желтых тонах, сухая, теплая осень. 8 октября ее отпели в Александро-Невском соборе и похоронили на русском кладбище Сен-Женевьев де Буа.

В 1923 году она написала:

Он ночью приплывет на черных парусах

Серебряный корабль с пурпуровой каймою!

Но люди не поймут, что он приплыл за мною

И скажут: «Вот луна играет на волнах»

Как черный серафим три парные крыла,

Он вскинет паруса над звездной тишиною!

Но люди не поймут, что он уплыл со мною

И скажут: «Вот она сегодня умерла»