Теперь самое время по достоинству оценить точку зрения сторонников экономики предложения. Прежде всего следует отметить, что максимальное увеличение правительственных доходов не обязательно должно быть целью налоговой политики. Милтон Фридман, с которым мы уже встречались, когда он выполнял секретную военную работу для Группы статистических исследований во времена Второй мировой войны, стал впоследствии лауреатом Нобелевской премии по экономике, советником ряда президентов, последователем либертарианской философии и влиятельным сторонником снижения налогов. Знаменитый лозунг Фридмана звучит так: «Я сторонник снижения налогов в любых обстоятельствах, под любым предлогом и при любой возможности». Он считал, что мы не должны стремиться к вершине кривой Лаффера – точке, в которой налоговые сборы правительства достигают максимума. В понимании Фридмана собранные правительством деньги в конечном счете будут израсходованы тем же правительством, причем в таком случае деньги будут потрачены скорее плохо, чем хорошо.

Сторонники экономики предложения, придерживающиеся более умеренных взглядов, – как, например, Мэнкью, – утверждают, что снижение налогов может усилить мотивацию людей работать больше и открывать новые компании, что в итоге приведет к укреплению экономики, даже если прямой эффект снижения налогов – это сокращение правительственных доходов и увеличение бюджетного дефицита. Экономист, больше сочувствующий идее перераспределения доходов, отметил бы, что это палка о двух концах, поскольку сокращение правительственных расходов может означать, что правительство будет выделять меньше средств на инфраструктуру, менее строго бороться с мошенничеством и в целом предпринимать меньше всех тех действий, которые способствуют развитию свободного предпринимательства.

Кроме того, по мнению Мэнкью, самые богатые люди, платящие налог на верхнюю часть дохода по ставке 70 %, действительно увеличили налоговые поступления после предпринятого Рейганом снижения налогов[49]. Это создает несколько тревожную возможность того, что максимальное увеличение правительственных доходов может быть достигнуто за счет повышения налогов на представителей среднего класса, которым не останется ничего другого, кроме как продолжать работать, при одновременном снижении налогов на накопивших достаточно богатства богатых людей. Но если правительство введет налог, который покажется среднему классу слишком высоким, то возникнет реальная угроза сокращения деловой активности и, напротив, ее усиления в офшорных зонах. При таком развитии событий многим либералам придется примкнуть к точке зрения Милтона Фридмана: возможно, максимальное увеличение правительственных доходов – не такая уж хорошая идея.

Итоговый вывод Мэнкью довольно корректен: «Аргумент Лаффера нельзя назвать полностью необоснованным». Я бы воздал должное Лафферу в большей мере! Его рисунок проиллюстрировал фундаментальную и неопровержимую математическую идею: зависимость между налогообложением и налоговыми поступлениями в казну неизбежно носит нелинейный характер. Безусловно, кривая этой зависимости не обязательно должна представлять собой один ровный изгиб, как на рисунке Лаффера. Эта кривая может иметь форму трапеции.

Или напоминать по форме спину одногорбого верблюда.

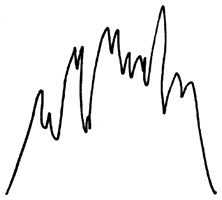

Или иметь сильно осциллирующую форму[50][51].

В любом случае, если эта кривая направлена вверх в одном месте, она непременно развернется вниз в другом. Существует такая вещь, как чрезмерная мера шведскости. Ни один экономист не станет спорить с этим утверждением. Кроме того, сам Лаффер подчеркивал, что многие социологи понимали это задолго до него. Лаффер прекрасно осознавал, что его кривая не позволяет определить, является ли экономика той или иной страны обремененной слишком высокими налогами в данное время. Именно поэтому он не привел на своем рисунке никаких конкретных показателей. Когда во время слушаний в Конгрессе[52] один из участников задал вопрос о местоположении точки оптимального уровня налогообложения, Лаффер признал: «Я не могу определить этот уровень, но могу сказать, какими должны быть его характеристики, сэр». Кривая Лаффера говорит только о том, что при определенных обстоятельствах снижение налоговых ставок может привести к увеличению налоговых поступлений, однако определение этих обстоятельств требует выполнения глубоко продуманной, трудной эмпирической работы – работы, описание которой не поместится на салфетке.

С кривой Лаффера все в порядке, не совсем хорошо обстоит дело с тем, как ее используют. Последовавшие за дудочкой Ванниски политики стали жертвой старейшего ложного силлогизма, присутствующего в его книге:

Вполне возможно, что снижение налогов приведет к увеличению объема государственных доходов.

Мне хотелось бы, чтобы снижение налогов привело к увеличению объема государственных доходов.

Таким образом, это именно тот случай, когда снижение налогов приведет к увеличению объема государственных доходов[53].

Глава вторая. Локально прямая, глобально кривая

Наверное, вы не думаете, что вам нужен профессиональный математик, который объяснит, что не все линии прямые. Однако линейные рассуждения присутствуют повсюду. Вы прибегаете к ним каждый раз, когда утверждаете, что если хорошо иметь нечто, то лучше иметь этого еще больше. Именно так рассуждают политические крикуны: «Вы поддерживаете военные действия против Ирана? Тогда, полагаю, вы предпочли бы осуществить сухопутную операцию против любой страны, которая лишь косо посмотрит в нашу сторону!» В то же время звучит и такое: «Хотите поддерживать взаимодействие с Ираном? Наверное, вы также считаете, что и Адольфа Гитлера просто неправильно поняли».

Почему такие рассуждения столь распространенны? Ведь даже малейшее умственное усилие с нашей стороны позволит осознать их ошибочность. Почему вообще у кого бы то ни было может хотя бы на мгновение возникнуть мысль, что все линии прямые, когда совершенно очевидно обратное?

Одна из причин заключается в следующем: в каком-то смысле они действительно прямые. История эта начинается с Архимеда.

Метод исчерпывания

Чему равна площадь данного круга?

В современном мире это настолько стандартная задача, что ее можно включать в SAT[54]. Площадь круга равна πr2, а в нашем случае радиус равен 1, значит, площадь этого круга равна π. Однако две тысячи лет назад вопрос был открытым и настолько важным, что привлек внимание Архимеда.

Почему вопрос площади окружности оказался настолько сложным? Во-первых, на самом деле древние греки не считали π числом, как считаем мы. В их понимании все числа были целыми, то есть такими, с помощью которых можно что-то подсчитать: 1, 2, 3, 4… Однако теорема Пифагора[55] – первый большой прорыв в древнегреческой геометрии – превратила всю их систему счисления в руины.