Елена Глинская, мать Ивана Грозного. Реконструкция облика по черепу

Фигура Ивана Грозного осталась одной из знаковых в отечественной культуре XX века. Причем, в духе эпохи, Иван Васильевич шагнул на киноэкраны. В 1935 г. М. А. Булгаков написал сатирическую пьесу «Иван Васильевич», которая при жизни драматурга не была ни напечатана, ни опубликована. Зато гораздо более завидная судьба уготована была дилогии А. Н. Толстого «Иван Грозный», написанной в 1942–1943 гг.: в 1946 г. автор посмертно был удостоен за нее Сталинской премии. Иосифу Виссарионовичу вообще фигура первого русского царя была симпатична (вероятно, ввиду определенных аналогий с собственной персоной). По его инициативе в годы Великой Отечественной войны знаменитый режиссер С. М. Эйзенштейн начал съемки кинокартины, сюжет которой был утвержден лично Сталиным. В 1945 г. фильм вышел на экраны; режиссер и съемочная группа были удостоены Сталинской премии I степени. Эйзенштейн планировал снять трилогию, но успел создать только вторую часть, которая, в противоположность первой, вождю чрезвычайно не понравилась. Слишком ярко в фильме были показаны пьяные бесчинства царских опричников. В сентябре 1946 г. было опубликовано постановление Оргбюро ЦК ВКП(б), в котором картина была подвергнута уничтожающей критике: «Режиссер С. Эйзенштейн во второй серии фильма «Иван Грозный» обнаружил невежество в изображении исторических фактов, представив прогрессивное войско опричников Ивана Грозного в виде шайки дегенератов… а Ивана Грозного, человека с сильной волей и характером – слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета». В итоге съемки 3-й части были прекращены, а вторая часть, вызвавшая неудовольствие власти, вышла в прокат лишь в 1958 г., когда ни Сталина, ни Эйзенштейна уже не было в живых. И, наконец, всенародную популярность персоне Ивана Грозного принесла вышедшая на экраны в 1973 г. кинокартина Л. И. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В основу сценария была положена пьеса Булгакова, а часть костюмов, использованных при съемках, была сшита еще для картины Эйзенштейна.

Церковь Вознесения в Коломенском, возведенная в честь рождения Ивана Грозного

Однако образ, формируемый средствами искусства, зачастую оказывается весьма далек от исторического прототипа. В настоящей книге мы проследим жизненный путь Ивана Грозного – от рождения до смерти, опираясь на исторические источники.

Детство Ивана Грозного

Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в первую пору жизни.

Ян Амос Коменский

Первый царь Московского государства, Иван IV Васильевич Грозный, появился на свет на исходе лета 7038-го года от сотворения мира – 25 августа 1530 г. по привычному нам летоисчислению от Рождества Христова. Позднее, чтобы объяснить его прозвище «Грозный», была сочинена легенда о том, что во время его рождения над Москвой якобы бушевала страшная гроза. Другая легенда, и тоже довольно поздняя, приписывала царю Ивану холопское происхождение. Якобы по смерти предыдущего царя не осталось наследников, и тогда было решено избрать нового государя оригинальным способом: все жители Москвы должны прийти к Москве-реке с зажженными свечами, чтобы Бог указал, кому царствовать (у божественного избранника свеча продолжит гореть, тогда как все прочие погаснут). Боярин, хозяин Ивана, собираясь к реке, посулил своему холопу: «Стану царем, дам тебе волю». Иван же в ответ пообещал боярину: «Стану царем, прикажу казнить тебя». И сдержал свое слово.

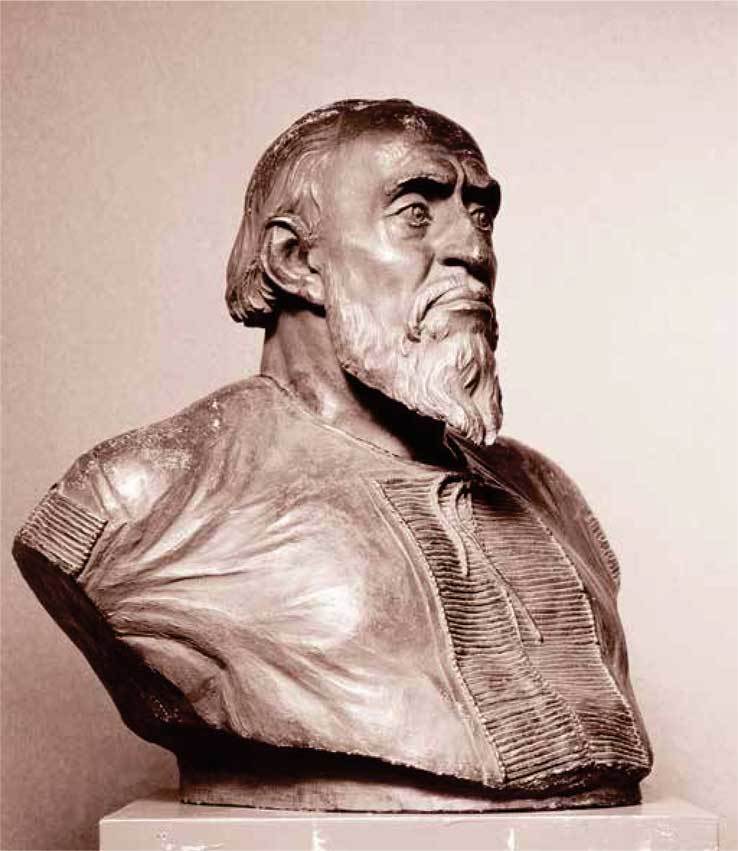

Скульптурный портрет – реконструкция по черепу Ивана Грозного. Скульптор-антрополог М. М. Герасимов

Таковы легенды. Правда же была, как это часто бывает, намного менее красивой и куда как более прозаичной. Отец будущего царя, великий князь московский Василий III Иванович, 46 лет от роду, прожив 20 лет в браке с первой своей супругой, Соломонией Сабуровой, так и не обзавелся наследником. Судьба династии московских Рюриковичей висела на волоске (поскольку младшим своим братьям бездетный великий князь запрещал жениться). Поэтому Василий III задумал развестись с «неплодной» супругой. Впрочем, злые языки утверждали, что развод великого князя был связан не столько с заботами о будущем престола, сколько с тем, что великий князь присмотрел уже себе новую жену – княжну Елену Васильевну Глинскую, которая была примерно на 20 лет моложе Соломонии Сабуровой и лет на 30 младше самого Василия Ивановича.

Так или иначе, но в 1525 г. Сабурова была насильно пострижена в монахини. После этого долго ходили слухи, что Соломония была сослана в монастырь, уже будучи беременной, и даже якобы родила в келье мальчика… Сам развод в принципе противоречил церковным правилам: венчанных в церкви супругов могла разлучить лишь могила. Однако никаких громких протестов по поводу произошедшего не последовало, а глава Русской православной церкви митрополит Даниил сам цитировал Василию III Христову притчу из Евангелия от Луки: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?». Развод в великокняжеской семье прошел, таким образом, без тех громких и скандальных последствий, какие повлек за собой развод короля Генриха VIII Тюдора с его первой супругой, Екатериной Арагонской. Начав подготовку к разводу в том же 1525 г., английский король освободился от первой супруги лишь в 1533 г.; последствием этого события стало начало Реформации в Английском королевстве.

Великий князь Московский обрел семейное счастье намного быстрее – уже в 1526 г. он венчался с Еленой Глинской. Род князей Глинских, незадолго до того бежавших из Великого княжества Литовского в Россию, вел свое происхождение от знаменитого татарского темника Мамая. Курьезно, но если родословная легенда Глинских правдива, то в жилах Ивана Грозного смешалась кровь Дмитрия Донского и разгромленного им на Куликовом поле властителя Золотой Орды. В угоду молодой супруге Василий III даже, несмотря на осуждение окружающих (довольно спокойно перенесших великокняжеский развод), стал постригать бороду, чтобы выглядеть моложе. Однако молодости великому князю это не прибавило, и его второй брак на протяжении первых лет оставался бесплодным. Супруги совершили ряд пеших походов на богомолье в отдаленные монастыри, испрашивая у небес милости, прося послать наследника. Наконец в августе 1530 г. династический кризис разрешился – пятидесятилетний Василий III впервые в своей жизни сделался отцом. Радость родителей была велика: в селе Коломенском, где произошло это важное для них событие, спустя два года была достроена церковь Вознесения. Считается, что она построена в честь рождения Ивана Грозного (хотя заложили ее за два года до его появления на свет). В октябре 1532 г. в семье Василия III появился еще один ребенок – младший брат Ивана Грозного Юрий. Впрочем, радость была омрачена тем, что мальчик родился умственно неполноценным – «без ума, и без памяти, и бессловесен». Получив от отца в удел город Дмитров, он умрет в 1563 г. в возрасте 31 года.

Сам Василий III наслаждался семейной гармонией недолго. Осенью 1533 г., отправившись на охоту под Волок Ламский, великий князь обнаружил на бедре нарыв, которому сначала не придал значения. Однако нарыв быстро увеличивался, и сидеть в седле московский государь уже не мог. Гной, который выпускали из нарыва, издавал чудовищное зловоние. Судя по описанным современниками симптомам, великий князь умирал от заражения крови. Василия III привезли в Москву уже едва живым, завещание («духовную грамоту») он продиктовал еще в Волоке. Наследником российского престола, согласно завещанию, провозглашался старший из его сыновей, Иван Васильевич. Правда, сына умиравший Василий III долго не желал подпускать к своему смертному одру. Лишь незадолго до кончины великого князя, 3 декабря 1533 г., ребенка привели к отцовской постели, и умирающий государь благословил своего наследника одной из главных святых реликвий московских князей – крестом святого чудотворца Петра, митрополита Киевского. Утром следующего дня, 4 декабря, маленький Иван, которому едва исполнилось 3 года, проснулся сиротой и великим князем Московским и всея Руси. Конечно, он не мог осознать всей тяжести личного горя, обрушившегося на него, как не мог оценить и груза ответственности за судьбы огромной страны и ее трехмиллионного населения, который отныне ложился на его детские плечи и который ему предстояло нести так долго, как не приходилось ни одному правителю Руси ни до него, ни после – более полувека.