И таким вот макаром ебли они Ариадну много дней и ночей, а когда сами устали, то других позвали. А тут как раз мимо проходила армия восставшего Спартака. И целая армия ебла Ариадну днями и ночами. А потом Тесей изобрел хитрую мантру и поведал её всему миру. И с тех пор каждый, кто эту мантру произнесет, тут же оказывается возле Ариадны и может с ней делать все, что захочет. Скажу вам больше, каждый онанистический акт — это, на самом деле, ебля с Ариадной. Мы этого часто не понимаем, но у неё-то, у бедняжки, пизда по швам трещит и ни секунды без хуя не остается. Бедная моя девочка Ариадна! Прости меня! Ведь и я там был, мед-пиво пил, хуем по твоей пизде водил.

А лабиринта с тех пор как не бывало… Как будто языком кто слизнул по самые яйца.

(Между тем «Псевдо» осталось жить всего тринадцать страниц моим почерком на клетчатых тетрадных листах. Что, Арсений, как тебе твой дом, в котором жить нам всем предстоит вовеки веков?)

Я совсем больной. Я усталый, всё болит, всё жаждет какого-то непонятного отдыха. Ноет всё тело. Полная чепуха в голове. Что делать — неясно. Да и вопрос этот мне надоел. Его задает всякий. Четырёхстопный ямб мне так же надоел. Я совсем больной. От первой утренней сигареты у меня кружится голова, чего раньше со мной не случалось. Я совсем больной. Я давно и крепко болею, но сегодня мне хорошо. Весна — щепка на щепку лезет.

Плохо лишь то, что дома я позабыл сигареты, и снова нет денег, чтобы купить их на улице. Да и те, что остались дома, подарил мне сегодняшней ночью Дулов, после очередного «вечернего» чаепития.

У «Псевдо» началась подагра или, напротив, он полон сил и одержим творческим горением, — не всё ли равно. Обидно. Невыносимо обидно, что он уже стал мне почти безразличен. Я знаю, что он скоро умрет, но мне все равно. Разве что, поскорей бы уже.

Разве можно быть честным человеком, нося фамилию Фердыщенко?

Разве можно быть Большаковым, нося фамилию Скворцов? Хуй знает. Может и можно, а может быть ничего нельзя. (До чего же едкие и громкие эти черные чернила.)

«Господи, господи, пожалей меня, брата, неприкаянного во всех твоих снах бесполезных, как всякий сон всякого божества!» — машинально шепчу я молитву и вдруг спохватываюсь: на хуй молитвы? На хуй молитвы, если моя красивая Ленушка мне не дает? Или, может, я плохо прошу?

Да уж, все мы устали. Может быть «Псевдо» — это никакой не роман, а всего лишь длинная и грустненькая колыбельная песня? Может и так. Может и нет? Может и нет. (Станция «Каширская», 17.00, 30 апреля 1995-го года. (С наступающим вас праздником международной солидарности трудящихся! Ура! Ура! Ура!!!))

Кампанелла город солнца Лене моей подарил. Ах, Ленаесли, милая моя птица! (Птица Чайничек, если помнишь. (Это вместо чаечки.) А ты, опять-таки, если помнишь, пыталась меня называть фламинго. Какая глупость, ей-богу!) Так вот, Ленаесли, птица моя, какой из русских не любит…

Да, наверное, в этом-то и беда! Жили себе поляки, хохлы, немцы, русские и, конечно, евреи. Жили себе в этнической чистоте, а потом затеяли меж собой безбожную еблю без ума и разбору, а обо мне не подумали. И что теперь мне? Как мне? Какой крови следовать? Вот и не хочу ничего или, напротив, всего. Хуйня вышла… Бедные мы с Дуловым, лишенное национальности творческое мудачье. «Вы чьё, мудачьё?»

У меня нет слов…

Хеопс воздвиг себе пирамиду египетскую, какой-то китайский хуй Великую китайскую стену. Крит построил себе лабиринт, а вот что сделал Скворцов? Написал «Псевдо»? Не смешите меня!.. Мама моя дорогая… Да, кстати, мама моя дорогая, почему же ты всё-таки не богородица?! Как же ты всё-таки виновата передо мной, бедная моя, глупая, милая мама. Бе-бе-бе.

В 1978-ом году, в возрасте пяти лет, я был в Паланге со всеми своими дурацкими родственниками. И вот там-то меня и поразили впервые огромные каменные мемориальные доски, на которых было написано про то, что, мол, слава павшим в боях, а далее перечислены были фамилии. Много-много фамилий, несколько десятков, а иногда и до сотен доходило.

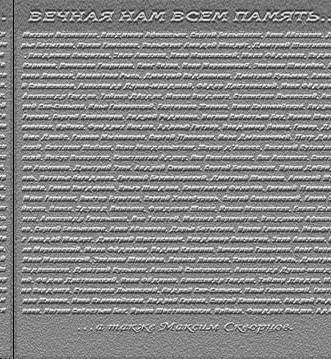

И вот, со временем (благо подошел подходящий момент в лице «Псевдо» (это, кстати, неслучайная словоконструкция, что «Псевдо» — это всего лишь подходящий момент) мне тоже захотелось эдакую доску создать. Только, чтобы там были фамилии не мертвых, а напротив, живых. Всех тех, кого я знаю, люблю, любил, знал, кого видел только раз в жизни… Хочу, чтобы все, чтобы все они были на этой доске, и все-все жили в «Псевдо», тусовались, мыслили, жили, жили, дружили, еблись, наконец, творили, расстраивались, радовались и т. д.

Больше всего на свете хочу такую доску создать, и чтобы была она прочной-прочной, и чтоб все в конце концов погибло на хуй, а доска с фамилиями и именами уцелела. И чтоб прилетели какие-нибудь инопланетяне и всех прочитали и о каждом задумались. А вместе с тем, доска-то эта живая и вся такая альтернативная, и каждая фамилия — это живой человек, который продолжает жить и через миллионы лет. Вот чего хочу я! И ненавижу себя за это… Не хочу, чтобы была такая доска. Не хочу хотеть, чтобы была такая доска! А, между тем, вот она. бесконечная, и каждый может свою фамилию вписать в этот черненький прямоугольничек, и друзей своих записать, и родных, и даже не записать, а только помыслить — и все готово. Вот оно бессмертие, и я опять-таки не шучу:

И очень жалко мне собачку Филю, коричневого такого пуделя, которого никто не любит и кормят его хуево и гуляют с ним по полторы-две минуты, на поводке, а тетя моя на первых порах прикалывалась от него лишь потому, что «подарочек» этот ей преподнес тогдашний её (будем считать, что просто приятель), профессор Консерватории, ебаный, блядь, теорётик. Гусар…

Ты, тетя, не сердись! Прости меня, дурачка! Ты ведь и сама теорётик, не так ли? Isn't it? Помнишь, как там у Мусоргского: «Борис, а, Борис! Обидели юродивого! Мальчишки отняли копеичку!»

Господи, за что ж вы меня все так ненавидите!? Ни за что? Знамо дело, и это самая веская причина.

Какой я ещё маленький и глупый. Мне ещё расти, да расти. А вдруг я завтра умру? И не увижу елки у Ивановых. (Для тех, кто не знает: в произведении Введенского «Елка у Ивановых» фигурирует некий ребенок, который, видимо, стонет у Мусоргского в «Песнях и плясках смерти», а у Скворцова заблудился в лесу, — так вот, у Введенского этот пресловутый ребенок, которого, как правило, и держат на руках всевозможные мадонны Рафаэля да Винчи и прочих, сам себе задает вопросы: «Новый год будет? Будет. А вдруг не будет? Вдруг я умру?»)

Вот тебе и архетипический стержень. Ненавижу! Ненавижу душу свою! ненавижу душу свою за любовь к самоей себе! Будь проклят онанизм вовеки веков! Будь проклят половой акт вовеки веков! По хую что проклинать. Просто невыносимо хочется скривить какую-нибудь мерзкую рожу, чтоб ни один мускул на лице не остался нетронутым, и во все горло заорать по-звериному: «Проклинаю!!!»

Я сижу в туалете и сру. Вдруг, слышу, звонит телефон. Трубку, естественно, поднимает бабушка, и давай орать, как на пожаре: «Алло!!! Алло!!! А его нет дома!!! А кто его спрашивает!?!» Потом выходит из своей комнаты, шаркает по коридору, эдакая стокилограммовая махина, и снова орёт: «Тебе звонила Женщина-для-тебя! Сказала, что вечером перезвонит!»

А вечером я надолго ухожу бродить с Дуловым и пиздеть о том, что я пишу роман «Псевдо», и что я написал там, что 8-го апреля в мир явилась Женщина-для-меня, и что так оно всё и есть, потому что потому и так далее по всему, по тому, по поводу чего Гавронский сказал, что метафизика — это говно. Конечно, говно. А хули? (Нет, Тогоев. Ни алешковские узы, ни лимоновые настойки здесь не при чём. А помнишь, кстати, как Одна Девочка Олегушкой тебя называла?) Так-то вот. Все мы под богом ходим, а он, знай себе, поёбывает овечек в стаде своем…

А что касается моей жизненной позиции, то с присущей мне откровенностью могу вам честно ответить, что мне совершенно всё по хую или, проще говоря, до пизды (дверца (doors)), но, в зависимости от ситуации, могу за что-нибудь жизнь отдать. За то, что мне важным покажется в тот момент. А важным мне может показаться всё, что угодно, ибо у меня очень гибкое сознание.