— Ну что? Вы сделали что-нибудь? — Турусов быстро подошел к нему.

— Было уже поздно, — врач опустил глаза. — Это, конечно, феноменальный случай: у него было живое сердце в совершенно мертвом организме. Сердце мы спасли…

— Что?! — у Турусова затряслись руки, и он спрятал их за спиной, сцепив в замок.

— Мы пересадили его сердце, — настороженно заглядывая в лицо Турусова, продолжал врач. — Мы пересадили сердце вашего умершего товарища очень хорошему, нужному нашему обществу человеку. Можно сказать, это последний подвиг вашего товарища…

— Какому человеку! — зарычал Турусов. — Что вы говорите!

— Это тоже феноменальный случай! — затараторил врач, отведя взгляд от искаженного мукой лица Турусова. — Привезли девяностолетнего старика, упавшего с поезда. Переломы шести ребер, сотрясение мозга, травма черепа. И вот теперь, когда в его груди с новой силой забилось сердце вашего товарища, он открыл глаза! Удивительно живучее поколение!

Турусов не удержал руки за спиной, неожиданным ударом он опрокинул врача на пол.

* * *

Турусов спешил назад к составу. Болели глаза, он едва сдерживал слезы, сердце отбивало бешеный ритм, а легкие хрипели от вдыхаемого тумана и заставляли дышать часто, как дышат загнанные звери.

Состав был на месте. Турусов забрался в вагон, плотно задвинул за собой дверь и улегся на свою верхнюю полку. Теперь лишь бы услышать стук колес, лишь бы снова быть в движении. Лишь бы быть в пути, лишь бы уехать из этого красивого чужого Выборга, а куда — неважно. Надо только ехать и думать, что где-то впереди, может быть даже очень далеко впереди, ждет твой груз получатель, стареет, но все-таки ждет, и ты стареешь вместе с ним, но все еще живешь надеждой, что в этой жизни вы должны встретиться. И тогда он распишется в получении груза, и твой долг будет исполнен, а его долг только начнет исполняться, но и это уже будет началом большого пути вперед, к следующим поколениям.

* * *

Утром, когда спящий под стук колес Турусов грезил во сне покинутым Выборгом, дверь в вагоне медленно откатилась. Бесшумно вошли Леонид Михайлович и двое его подручных в своей бессменной униформе. Леонид Михайлович с включенным фонариком подошел к купе для сопровождающих и потормошил спящего.

— Эй, гражданин, приехали! Вставайте! — металлическим голосом произнес он.

Турусов, опухший со сна, медленно спустился и сел на нижнюю полку.

На него пристальным усталым взглядом смотрел уже давно знакомый человек в темном плаще и шляпе.

— Я — ровесник века, — с упреком заговорил он. — Ответьте мне, почему в свои тридцать семь лет я должен заниматься вашими делами? Почему я должен спать по два часа в сутки и неустанно следить, чтобы у вас, в далеком для меня будущем, был полный порядок? Неужели у вас некому доверять такие важные дела, как сопровождение этих вагонов? Мы же оставили вам общество, полностью очищенное от врагов!..

— Уйдите, — проговорил Турусов, тупо уставившись в прозрачные, словно без зрачков, глаза Леонида Михайловича. — Я и так уже остался один…

— Вы? Один?! — гость горько усмехнулся. — Зачем вам этот самообман? Вас давно уже нет! У вас был выбор еще до того, как вы стали сопровождающим. Вы выбрали второе, потому что за первое не платят. Так что вы не один. Вы — ноль! Но тем не менее нам придется забрать вас с собой. Может быть, мы еще и вернем вас сюда, — Леонид Михайлович оглянулся, ехидно улыбаясь, и обвел взглядом содержимое вагона. — Но, скорее всего, уже в другом качестве.

Он отошел к ящикам и, положив ладонь на самый большой из них, улыбнулся.

— Вот в каком качестве! — сказал он. — В качестве достояния Истории…

Двое подручных Леонида Михайловича вышли из темноты и стали по обе стороны Турусова, застегивающего серый ватник.

— Вашу накладную! — попросил Леонид Михайлович.

Получив бумагу, он пересчитал лежащие в другом углу ящики и остался доволен их сохранностью.

— Ну что, вы готовы? — нарочито вежливо спросил Леонид Михайлович. — Тогда вперед, гражданин бывший сопровождающий.

Они вышли на ходу, и стук колес затих. Но состав продолжал свой путь, путь от Трудного Прошлого к Светлому Будущему; и еще долго мерцающими огоньками освещал полупустой вагон примус, по инерции ползавший по полу и постоянно натыкавшийся на стоящий рядом чайник. А из соседнего вагона время от времени доносилось голодное лошадиное ржание.

1984–1987 гг.

Сезам, оворись!

Ричард Мэфсон

Монтаж

Экран потемнел.

Старик изнемог. Небесный хор зазвучал с кинематографических небес. Среди медленно плывущих розовых облаков полилась песня: “Вечное мгновение”. Название совпадало с наименованием картины Зажегся свет Голоса резко оборвались, занавес опустился, помещение кинотеатра загудело, пластинка вновь заиграла “Вечное мгновение” Она выходила тиражом по восемьсот тысяч в месяц

Оуэн Краули остался сидеть в кресле, нога на ногу, небрежно скрестив руки. Вокруг — люди поднимались, потягивались, зевали, переговаривались, смеялись. Оуэн продолжал сидеть, уставившись на экран. Сидящая рядом с ним Кэрол встала, натягивая на себя шерстяную кофту Она мягко напевала вместе с пластинкой: “И мозг твои, как часы, отстукивает вечное мгновенье”.

Она помолчала.

— Милый?

Оуэн что-то буркнул.

— Пойдем? — спросила она.

Он вздохнул.

— Конечно

Сняв со спинки кресла пиджак, он пошел за ней, пробираясь к выходу, давя ботинками огрызки белых кукурузных палочек и обертки от конфет. У выхода Кэрол взяла его под руку.

— Ну? — спросила она. — Что ты думаешь?

На мгновение Оуэну показалось, что она надоедает ему этим вопросом уже в миллионный раз, что все время их знакомства они только и делают, что ходят в кино, не говоря уже о прочем глупом времяпрепровождении. Неужели они встретились два года, а обручились всего пять месяцев назад? У него было ощущение, что это продолжается целую вечность.

— Чего там думать? — сказал он. — Самое обычное кино.

— А я решила, что тебе понравится, — сказала Кэрол. — Ведь ты тоже писатель.

Он шел за ней по вестибюлю. Они вышли последними. В буфете потушили свет, автомат с газированной водой был отключен. Тишину нарушал лишь звук их шагов — сначала по мягкому ковру, а затем по каменным плиткам пола.

— В чем дело, Оуэн? — спросила Кэрол, когда они в молчании прошли весь квартал.

— Они меня бесят, — сказал он.

— Кто? — спросила Кэрол.

— Кретины, которые ставят кретинские фильмы.

— Почему? — спросила она.

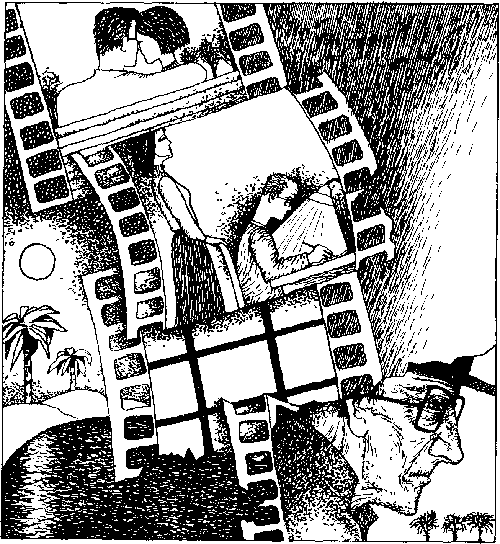

— Потому что они перепрыгивают через события.

— Что ты имеешь в виду?

— Возьми хотя бы того писателя, о котором снят фильм, — сказал Оуэн. — Он очень похож на меня: человек талантливый и энергичный. Но ему потребовалось десять лет, чтобы добиться признания. Десять лет. А что делают эти кретины? Прокручивают все за несколько минут. Несколько сцен, показывающих его угрюмо сидящим за столом, несколько кадров с часами: пепельницы, полные окурков, пустые чашки из-под кофе, гора рукописей. Какие-то лысые издатели, отрицательно качающие головами, какие-то ноги, идущие по тротуару, — и это все. Десять лет напряженного труда. Меня это бесит.

— Но они вынуждены так поступать, — сказала Кэрол. — Иначе вообще невозможно показывать кино.

— Тогда и жизнь должна быть такой же, — сказал он.

— Ну, вряд ли тебе это понравилось бы.