Летом-осенью 1914 г. на базе кадровых частей и мобилизованных резервистов Омского, Иркутского и Приамурского военных округов развертываются семь Сибирских армейских корпусов и отдельно от них 11-я Сибирская стрелковая дивизии. Русский армейский корпус состоял из двух стрелковых дивизий, в каждую из которых входило две стрелковых бригады по два полка в каждой. Полк подразделялся на четыре батальона, а те, в свою очередь, включали четыре роты. Численность корпуса определялась в 48 тыс. чел., дивизии – 21 тыс., батальона – 1 тыс. чел. Следовательно, в 11-ти стрелковых дивизиях насчитывалось 357 тыс. отправленных на фронт сибиряков. Кроме того, Сибирское казачье войско выставило 9 конных полков (свыше 16 тыс. чел.), Забайкальское казачье войско – 8 конных полков (около 12 тыс. чел.).

1-й Сибирский армейский корпус в составе 1-й и 2-й Сибирских стрелковых дивизий формировался в Приморском военном округе. Часть его личного состава, также как и 2-го Сибирского армейского корпуса, составили мобилизованные резервисты из 10 уездов Вятской и Пермской губерний, включенные в состав подразделений корпусов в ходе перевозки их на запад. Участвовал в боевых действиях с августа 1914 г. на Северо-Западном, а с августа 1915 г. – Западном фронтах под командованием генерала М. М. Плешкова. Соединение отражало наступления противника на Варшаву и активно сражалось в Лодзинской операции (11 ноября – 19 декабря 1914 г.), в ходе которой были сорваны планы окружения двух русских армий СевероЗападного фронта. В составе 1-й армии сибиряки в феврале-марте 1915 г. участвовали в разгроме немецкой группы войск генерала М. Гальвица и освобождении г. Прасныша, а затем в отражении наступления противника летом-осенью 1915 г. на Наревском направлении. В 1916 г. корпус вел позиционную войну в составе 1-й и Особой армий Западного фронта, а в 1917 г. – 3-й армии.

2-й Сибирский армейский корпус (4-я и 5-я Сибирские стрелковые дивизии) был переброшен из Забайкалья (Иркутский военный округ) в Варшаву во второй половине сентября 1914 г. Под командованием генерал-лейтенанта А. В. Сычевского (с декабря 1914 г. – генерал от инфантерии) соединение приняло на себя основную тяжесть боев на варшавском направлении, потеряв к 5 октября 1914 г. 260 офицеров и 13,5 тыс. солдат. За бой под местечком Гройцык командир 16-го Сибирского стрелкового полка полковник С. М. Рожанский посмертно награждается орденом Св. Георгия 3-й степени. В конце 1914 г. 2-й Сибирский армейский корпус принял участие в тяжелейших боях в районе Лодзи, а в начале 1915 г. вместе с 1-м Сибирским армейским корпусом под упомянутым выше городом Праснышем. В августе того же года соединение перебросили из-под Барановичей на рижское направление, оно заняло оборону по реке Западная Двина. В конце 1916 – начале 1917 г. сибиряки приняли участие в наступлении 12-й армии Северного фронта на Митаву. В ходе операции 17-й Сибирский стрелковый полк корпуса отказался идти в атаку и выдвинул политические требования – формирование ответственного перед парламентом кабинета министров. К восставшим присоединился 55-й Сибирский полк 6-го Сибирского армейского корпуса. Личный состав резервной 3-й Сибирской дивизии частично разбежался, побросав оружие и боеприпасы. 92 зачинщика выступления из числа рядовых и унтер-офицеров на основании решения военно-полевого суда были расстреляны в присутствие представителей рот и команд, большое количество приговорили к каторжным работам[62]. В марте 1917 г. боевые действия носили спорадический характер, военнослужащих больше интересовали внутрироссийские проблемы. Как отмечал в своей записке генерал М. В. Алексеев: «В 2-м Сибирском корпусе 12-й армии возбужден целый ряд вопросов относительно могущих произойти последствий. Были некоторые голоса, что без царя нельзя и надо скорее выбирать государя, что евреев нельзя иметь офицерами, что необходимо наделить крестьян землей при помощи Крестьянского поземельного банка»[63].

3-й Сибирский армейский корпус (7-я и 8-я Сибирские стрелковые дивизии) из Иркутского военного округа воевал на Северо-Западном, а с августа 1915 г. – на Западном фронтах в составе 10-й армии (до февраля 1916 г.), а затем 4-й и 2-й армий. Им последовательно командовали генералы от инфантерии В. П. Корнеев, Е. А. Радкевич, генерал-лейтенанты В. О. Трофимов, А. Е. Редько и избранный солдатским комитетом в апреле 1917 г. генерал-лейтенант В. Ф. Джунковский. Соединение приняло участие в боях на белостокском направлении в районе крепости Осовец, на подступах к г. Августов. В составе 10-й армии под командованием генерал-лейтенанта В. Е. Флуга корпус отличился в Первой августовской операции (12–30 сентября 1914 г.), совершив обходной маневр, взяв г. Августов и выйдя немцам в тыл. В. Е. Флуг писал по этому поводу: «Эта согласованная боевая работа и доблесть сибирских и финляндских стрелков увенчались наконец желанным успехом: понеся большие потери, противник, всюду сбитый, 19 сентября стал поспешно отступать, теряя пленных, пулеметы и орудия. Таким образом фронт противника в районе к югу от Сувалок оказался прорванным»[64]. В конце 1914 – первой половине 1915 г. его части оборонялись в районе Мариамполя – Кальварии, крепости Ковно (Каунас), где только 9 июля 1915 г. потеряли 461 солдата убитыми, 245 ранеными и 603 пропавшими без вести, к осени численность полков уменьшилась в 2–4 раза.

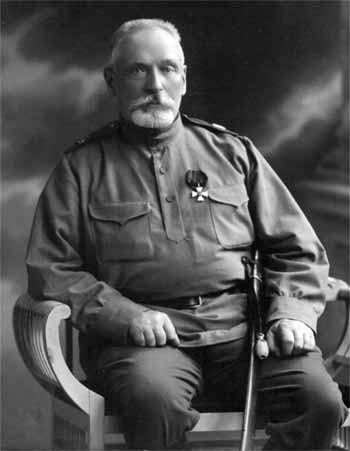

Евгений Александрович Радкевич, командир 3-го Сибирского армейского корпуса

Зима 1915–1916 гг. прошла спокойно, а в марте 1916 г. корпус принял участие в наступательной операции в районе озера Нарочь. Вместе с 1-м Сибирским армейским корпусом и другими объединениями 2-й армии Западного фронта корпус пытался прорвать фронт противника и развернуть наступление севернее и южнее озера Нарочь на Свенцяны, Вилькомир. Сковав на Восточном фронте значительную часть группировки немецких войск, вынудив германское командование перейти под Верденом к обороне и перебросить свыше четырех дивизий с Западного фронта на Восточный, 2-я армия потеряла 1018 офицеров и 77 427 солдат (30,3 % личного состава)[65]. Летом, в развитие Брусиловского прорыва, 3-й корпус пытался наступать южнее Барановичей, держал оборону на плацдармах по реке Неман. В январе 1917 г. в его состав вошла вновь сформированная 17-я Сибирская стрелковая дивизия 4-й очереди. Корпус был окончательно расформирован весной 1918 г. в Смоленске.

4-й Сибирский армейский корпус (9-я и 10-я Сибирские стрелковые дивизии) формировался в Приамурском военном округе. Он воевал на СевероЗападном, Западном (с августа 1915 г.) и Румынском (с декабря 1916 г.) фронтах в составе 12-й, 2-й, 3-й, 8-й, 6-й армий. Личный состав соединения участвовал в Праснышской наступательной операции и разгроме армейской группы генерала М. Гальвица в начале 1915 г. В последующем части корпуса обороняли отведенные ему позиции вплоть до его расформирования в начале 1918 г.

5-й Сибирский армейский корпус (3-я и 6-я Сибирские стрелковые дивизии, расквартированные в Приамурском военном округе). Принимал участие в боевых действиях на Северо-Западном, Западном (с августа 1915 г.), Северном (с марта 1916 г.) и Юго-Западном (с июня 1916 г.) фронтах в составе 1-й, 2-й, 4-й, 12-й, 6-й, 8-й, 11-й армий. Наиболее значимыми в его военной истории стали боевые действия под Варшавой, Лодзью. 6-я Сибирская стрелковая дивизия корпуса в конце ноября 1914 г. участвовала в окружении группы генерала Шеффера, но не была поддержана и подверглась разгрому тремя германскими дивизиями. Летом 1916 г. эта дивизия отличилась в сражении на реке Стырь, разгромив части германского корпуса. В июле 1917 г. 5-й Сибирский корпус принял участие в наступлении на львовском направлении, которое было остановлено прибывшими из Франции немецкими войсками, а потом войска Юго-Западного фронта оттеснили на линию Броды, Збараж, Гржималов, Боян. Также, как и другие армейские формирования, соединение в 1917 г. подверглось «демократизации» и как докладывал в начале 1918 г. его выборный командир капитан А. И. Тодорский 13 декабря 1917 г. по инициативе сибиряков 6-й Сибирской артиллерийской бригады начала функционировать организация союза сибиряков корпуса», которая предполагала бороться «за широкое самоуправление и самобытность Сибири»[66].