Глава 4

Культурфилософские идеи XIX в.

В 30-е годы XIX в. произошло то, что сейчас называют сменой культурной парадигмы: новая эпоха может быть с известными оговорками названа (по преобладающей тенденции) позитивистской. Сделаем шаг назад, чтобы подвести итоги достижениям XVIII в. Поворот, осуществленный в европейском мышлении Кантом, позволил выдвинуть в качестве предмета интерпретации, теоретического исследования и системных построений именно культуру как третью реальность, не сводимую к природе и свободе. Принцип историзма, соединенный с открытием Канта, дал возможность в начале XIX в. представителям классической немецкой философии – Фихте, Шеллингу и Гегелю – построить развернутые модели поступательной эволюции универсума как творческого развития духа. Описанные при этом диалектические механизмы предметной объективации духа и его возвращения к своей субъективности через самоинтерпретацию позволяют считать эти модели развернутыми концепциями культурфилософии.

В это же время становление культурологического дискурса происходит в других течениях европейской интеллектуальной жизни: в историософии позднего немецкого Просвещения, в немецком романтизме, несколько позже и во всем культурном пространстве Европы (например, во французской политической мысли, обе ветви которой – консервативная и революционная – оперировали культурологическими мифологемами, в российском споре славянофилов и западников, в ходе которого начинает осознаваться необходимость перехода от историософских схем к конкретно-философскому анализу явлений культуры).

Следующий шаг делает гуманитарная мысль второй половины XIX в.: два ее доминирующих направления – каждое по-своему – создавали предпосылки культурологии. Позитивизм вырабатывал установку на отказ от метафизики в пользу эмпирического исследования конкретных феноменов и их каузальных связей. Философия жизни ориентировала на понимающее вживание в неповторимые единичные явления. Оба направления тяготели к упрощающему редуктивизму, но все же их усилиями культура была осмыслена как возможный предмет теоретического исследования.

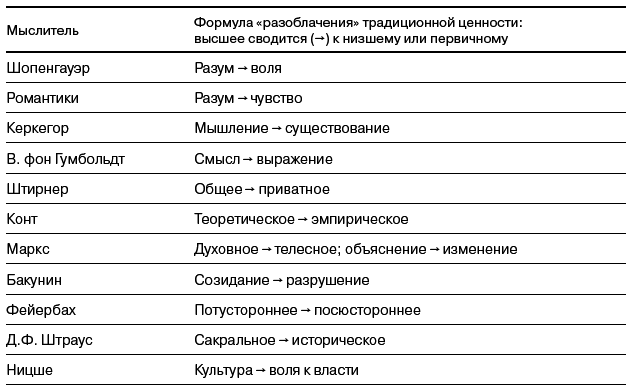

Чтобы понять тип новой гуманитарной парадигмы, которая приходит, проявляясь в резких, активных формах, надо обратить внимание на идеологическую атмосферу 1830-1840-х годов. Она характерна сознательным отталкиванием от онтологических традиций западного мышления, а в силу этого и от основных аксиом учения о разуме. Критике подвергаются в первую очередь такие допущения, как возможность при определенных условиях изменить естественную эмпирическую точку зрения и встать на точку зрения разума вообще, или абсолютного разума; возможность средствами мышления гарантировать автономию философской теории; наличие на том или ином уровне реальности объективных соответствий идеальным конструкциям разума. В качестве главного обвинения классической философии выдвигали тезис о том, что ею были забыты реальный мир и действительный индивидуум. В теориях, противостоящих классике, при всем их разнообразии была одна общая черта: объявлялось, что разум не просто отличен по своей природе от реальной действительности, но что он является ее продуктом и относительно пассивным выразителем ее внерациональных импульсов (табл. 6).

Таблица 6

Инверсия ценностей в XIX в.

Разрыв с традицией не покажется слишком резким, если мы вспомним, что борьба с догматизмом и метафизикой началась еще в XVIII в.; что внутри самого классического направления действовали разрушительные силы, в частности романтическая школа; что позиции самих классиков были двойственными. Основной набор направлений, выявившийся в общих чертах к 40-м годам XIX в., включал в себя разные, в том числе противоречащие друг другу, тенденции. Но есть критерии, позволяющие отличить их от эпигонов классики или от представителей академической мысли. Главным критерием можно считать недовольство замкнутостью традиционной гуманитаристики на свои собственные ценности, методы и установки и в то же время желание найти какую-то вне разума лежащую действительность, которая могла бы «заземлить» абстрактное теоретизирование. Фактически это оборачивалось редукцией разума к той или иной иррациональной стихии. В основном выдвигалось два вида такой действительности: первый – бессознательная космическая воля, второй – сознательный, но не теоретизирующий индивидуум.

Шопенгауэр – основоположник первого направления – один из самых агрессивных ниспровергателей спекулятивной философии. Однако его система многими чертами напоминает те, с которыми он воевал: абстрактное начало в основе теории, переход от природы к этике, примат практического, постулирование верности кантианству. Новое здесь то, что воля – не только начало, но и единственная сила, имеющая субстанциальный характер.

Вторую концепцию можно представить в двух вариантах мыслителей-антиподов – Керкегора и Фейербаха. Керкегор противопоставляет абстрактное бытие и существование личности, радикально разъединяя мышление и существование. Личность диалектически соотносится с Богом, но Бог, по Керкегору, отнюдь не равен абсолюту философов, это «Бог живой»; личность же должна не познавать его, а верить в него или, может быть, верить ему. Антропологический метод Фейербаха, в отличие от керкегоровского, делает человека единственным (если не считать ему подобных) действительным бытием, но и в его учении иррационализм присутствует и проявляется при попытках найти обоснование социальности и индивидуальности. Речь идет именно о радикальном культурно-идеологическом повороте, который ориентировался на тотальное сведение высших ценностей к низшем субстрату.

Натиск на разум классической цивилизации позволяет прочувствовать атмосферу XIX в., впервые приблизившегося к воплощению утопии Нового времени – к цивилизации без трансценденции. Позитивизм и материализм этой эпохи справляются, как тогда казалось, со всеми духовными задачами человечества и заодно разоблачают как корыстный умысел все многовековые религиозные и метафизические грезы Европы. Среди главных обвинений прошлому был тезис о том, что метафизика забыла реальный мир и действительного индивидуума. В этом было немало правды: безжизненные абстракции старой метафизики превратились в идеологию застоя. Как это часто бывает в ходе культурных революций, отсутствие действительно нового (при острой потребности в нем) иногда небезуспешно замещается инверсией старого. Для того чтобы вернуться к забытой «реальности», создатели новой культуры решили извращенный мир идеалистов «поставить с головы на ноги». Этот бунт против разума не был лишен оснований, но высокая его версия адаптируется европейским мещанином довольно быстро и с тяжелыми последствиями для культуры.

Вместе с тем именно позитивистские установки стимулировали переход от культурфилософии к науке о культуре. Рождение культурологии как гуманитарно-социальной дисциплины было напрямую обусловлено усилиями таких новорожденных или обновленных наук, как антропология, языкознание, психология, история, правоведение, религиоведение, социология, социальная география, политэкономия и др., направленных на теоретическое обобщение эмпирических исследований. Рассмотрим наиболее представительные концепции этой эпохи.

О. Конт (1798–1857) – создатель позитивистского канона. Не только в сочинениях (основные: «Курс позитивной философии», т. 1–6, 1830–1842; «Система позитивной политики», т. 1–4, 1851–1854), но и в активной социальной деятельности, которая предполагала даже построение своего рода «позитивистской церкви», он проповедовал построение новой цивилизации, основанной на искоренении бесплодных фантазий и рациональном синтезе всех реальных достижений человечества под знаменем «положительной философии». Положительной она была потому, что отказывалась от познания сущностей и занималась только описанием фактических («положенных» опытом) данных и их систематизацией на основе здравого смысла. В фонд культурологических идей вошел его «закон трех стадий», по которому любая система знания и ее сознательные носители (человек и человечество) проходят в своем развитии три стадии: 1) «теологическую, или фиктивную»; 2) «метафизическую, или абстрактную»; 3) «позитивную, или реальную».