А ведь кожистые черепахи — единственный вид на Земле!

Крокодилы

Слово «крокодил» — греческое. Родилось оно из слов «кроко», что по-гречески означает «камень», и «дило» — «червь». В общем, каменный червь. Греки, видимо, не очень хорошо представляли себе крокодилов, их образ жизни и места обитания — в Греции, как известно, крокодилы не водятся. Путешественники же, возможно, видели издали греющихся где-нибудь на каменных россыпях этих животных и решили, что живут они именно на камнях. Издали длинные, вытянутые туловища крокодилов действительно отдаленно напоминают каких-то гигантских червей.

Так, возможно, и появилось название крокодил.

Древние римляне не вдавались в такие тонкости — почему он каменный да еще червь? Их интересовало другое — способность крокодила «выступать» на арене цирка, сражаться с гладиаторами. В 58 году до нашей эры попробовали организовать такое зрелище — получилось. Римлянам понравились бои гладиаторов с крокодилами. Стали привозить крокодилов в Рим, благо не так далеко надо было отправляться за ними. Правда, при транспортных средствах того времени это было не легко, но чего не сделаешь ради эффектного зрелища!

Так что крокодилов европейцы узнали еще до нашей эры. Несколько позже Геродот познакомил европейцев с образом жизни крокодилов. Жителям Азии, Африки, Америки они были знакомы, конечно, гораздо раньше, и отношение к крокодилам было в разных странах разное. Где-то крокодилов обожествляли, где-то ненавидели и боялись, где-то активно охотились на них.

Ученые познакомились с крокодилами значительно позже, и история их изучения не изобилует какими-то удивительными открытиями и неожиданностями. Зоологи довольно быстро разобрались, что крокодилы — рептилии, жившие некогда на суше и примерно 150 миллионов лет назад снова вернувшиеся в воду. В воде крокодилы хорошо освоились, научились прекрасно плавать, нырять, оставаться долго под водой. У них появились специальные клапаны для ушных отверстий, глаза «приподнялись» таким образом, что крокодилы могут, оставаясь в воде, видеть, что делается на ее поверхности. Глаза их прекрасно видят и в воде. Правда, кое-что крокодилы, переселившись в воду, и утратили — например, слюнные железы, но так как они поедают добычу в воде, это потеря не существенная. Зато легкие и кровеносная система у них остались такими же, как у сугубо сухопутных животных. С одной стороны, это хорошо: на суше крокодилы проводят много времени, с другой — может быть, и не очень: ведь в воде крокодил тоже находится немало, даже спит в воде. Но едва начинает опускаться — просыпается и всплывает: под водой дышать все-таки не может, не отрегулировано у него дыхание.

Крокодилы кажутся неуклюжими и коротконогими, не способными быстро двигаться по суше. Но впечатление обманчиво — они выпрямляют ноги, поднимают тело сравнительно высоко над землей и бегут довольно проворно, каким-то особым стилем, эдаким своеобразным «крокодильим галопом», причем молодые нильские крокодилы могут развивать скорость до 12 километров в час.

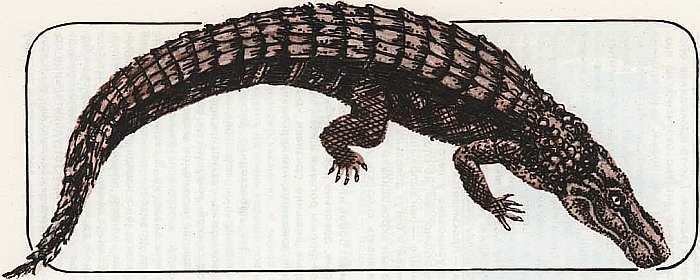

Внешность крокодилов очень характерная: более или менее вытянутая морда, хвост обычно длиннее туловища, острые, довольно ровные зубы, которые меняются у него всю жизнь, и правильной формы роговые щитки, покрывающие тело, хвост и ноги. Таковы некоторые внешние признаки крокодилов. Внутреннее строение их довольно сложное; считается, что крокодилы — наиболее совершенные среди рептилий.

По целому ряду признаков внутреннего строения и по некоторым внешним отличиям крокодилы сгруппированы в три семейства. И пожалуй, наиболее любопытное — семейство Аллигаторы.

Арчи Карр рассказывал, что когда он впервые услышал голос аллигатора, то принял его сначала за отдаленный гром, затем решил, что где-то браконьеры глушат динамитом рыбу, и только когда к первому аллигатору подключились другие, он понял, что за «тяжелые пульсирующие звуки начали буквально сотрясать болото».

Это происходило весной, и аллигаторы «переговаривались» — возможно, самец «разговаривал» с самкой, живущей на его территории; возможно, он «говорил» с самцом, который нахально влез в чужие владения. В таком случае могло произойти сражение. И скорей всего, оно закончилось бы увечьями одного или обоих соперников. Если же самец «разговаривал» с самкой, то через какое-то время на берегу водоема или на каком-нибудь островке вырастет удивительное сооружение — довольно высокий холмик из травы, водорослей и прочего растительного материала. Соорудит его самка. Когда холм будет, по ее мнению, готов, она еще раз внимательно изучит свое творение, потом сделает в нем ямку и отложит; туда яйца (обычно их от 20 до 60). Затем закроет отверстие травой, выровняет и даже немного утрамбует это место. И начинается для самки самое трудное: сторожить свое сокровище. Сторожить не день, не два, а 60–70 дней, столько, сколько надо, чтобы из яиц появились крошечные крокодильчики. Все это время она почти не спит, ничего не ест: отойти нельзя, а еды рядом нет. Лишь иногда она позволяет себе отойти в тень, но так, чтобы не потерять из виду «инкубатор», или залезть на короткое время в воду. Но она сделает это лишь в том случае, если из воды будет видно гнездо. Если очень жарко, самка, окунувшись, быстро подходит к куче травы и останавливается над ней, так, чтобы капли стекали на траву, увлажняя ее. Как она узнаёт, когда требуется такое увлажнение, как она следит за температурой в «инкубаторе» и следит ли вообще — неизвестно. Но факт, что под ее неусыпным взором и надежной охраной через некоторое время появляются крокодильчики.

Представитель одного из самых интересных семейств крокодилов — аллигатор миссисипский.

Забота мамаши не исчерпывается присмотром. У всех крокодилов, в том числе и у аллигаторов, детишки имеют так называемый яйцевый зуб — отросток на кончике мордочки, которым они разрывают скорлупу. Но, видимо, силенок у малышей не хватает или просто они на себя не надеются, во всяком случае, прежде чем появиться на свет, крокодильчики издают жалобные «квакающие» звуки, и мамаша немедленно спешит им на помощь. После этого она сопровождает малышей до водоема и остается там с ними. Обычно аллигаторы не так уж свирепы, а на суше вообще нападают крайне редко. Но в это время самка очень агрессивна. И ее можно понять: крошечные крокодильчики (весят они не больше 70–80 граммов) совершенно беспомощны, а врагов вокруг — бесчисленное количество. Достаточно сказать, что, несмотря на тщательную охрану гнезда, большая часть яиц в нем все-таки погибает. Появившиеся на свет молодые аллигаторы тоже гибнут в большом количестве: лишь 5 % доживает до зрелого возраста. Крокодильчиков уничтожают и хищники, и вараны, и птицы, а в воде — крупные рыбы и сами же сородичи — крокодилы. И это при том, что мамаша продолжает охранять потомство и в воде. И не месяц-два. Американский зоолог Роберт Чебрек, исследовавший более двух тысяч аллигаторов, установил, что полтора года держит самка детенышей при себе, предоставив им свою «яму».

«Ямы» в прудах или болотах — замечательное и очень полезное «изобретение» аллигаторов.

Если крокодилы живут в прудах, они поддерживают в них образцовый порядок — уничтожают ненужную растительность, убирают со дна излишнюю грязь, ил, доставая его мордой и выбрасывая на берег. Если пруд мелеет, аллигаторы вырывают глубокие ямы и отсиживаются там. А заодно помогают спастись и многим другим водным животным, которым пришлось бы плохо во время таких засух и обмеления водоемов. Американский ученый Роберт Байндайнер считает, что огромная заслуга аллигаторов в том, что в таких прудах или ямах они, кроме лягушек, черепах, улиток, спасают большое количество гамбузий — истребителей личинок комаров. «Без помощи аллигатора гамбузия быстро погибла бы, а комары размножились. Против последних можно было бы, конечно, применить побольше пестицидов, но это привело бы к гибели птиц, что, в свою очередь, привело бы к разросшимся роям других насекомых, опустошающих поля».