Была и еще одна очень важная проблема, связанная с конструкцией японских доспехов, на которую обратил внимание и такой английский историк, как Стивен Тёрнбулл – автор многочисленных работ по военной истории Японии.

Дело в том, что достаточно плотная шнуровка на японских доспехах, закреплявшая их пластинки, не только задерживала острие копья вместо того, чтобы дать ему соскользнуть, но еще и обильно впитывала воду в дождливую и сырую погоду, от чего вес доспехов сильно увеличивался. Оказаться под дождем в таких вот доспехах было настоящей катастрофой для воина. Но мало того, что они становились тяжелыми и вес их его обременял. Зимой, намокнув, все эти шнуры на холоде легко замерзали и доспехи ломались, а если они были сняты, то их уже было невозможно надеть. И потом, никакая стирка не могла полностью избавить их шнуровку от грязи, которая в нее набивалась. Поэтому во время долгих и дальних походов она начинала дурно пахнуть, да к тому же в ней заводились муравьи и вши, что плохо отражалось на самочувствии солдат, а это в свою очередь влияло на боеспособность всей армии!

Так что достоинства японских доспехов, появившихся в эпоху Хэйан, отнюдь не следует идеализировать. Это было вооружение, рассчитанное на ведение боевых действий в условиях именно Японии, когда война велась в основном летом и в хорошую погоду, а воины главным образом действовали верхом. Любое отклонение от этих «правил ведения войны» сразу же сказывалось на удобстве этой защиты: коробчатые о-ёрой были слишком дорогими и тяжелыми для пехотинцев, при продолжительном пользовании в них легко заводились насекомые, ну а в дождливую и морозную погоду воевать в них было просто невозможно! Хотя, да, конечно, по своей красочности они превосходили, наверное, доспехи всех прочих народов, кроме разве что индейцев ацтеков и майя, также использовавших очень яркие и красочные доспехи, украшенные перьями тропических птиц, яркими вышивками и шкурами животных.

Асикага Такаудзи в доспехах «красного шитья» и в шлеме судзи-кабуто с массивными кувагата. Цукиока Ёситоси. Музей искусств Лос-Анджелеса.

Глава 7

Шлем кабуто и маски мэн-гу

В тот день Ёсицуне из Кисо облачился в красный парчовый кафтан… а шлем он снял и повесил через плечо на шнурах.

«Повесть о доме Тайра». Автор – монах Юкинага

[8]

Шлем во все времена и у всех народов считался важнейшей принадлежностью снаряжения воина, и это неудивительно. Каких только их видов и разновидностей не придумали люди за свою тысячелетнюю боевую историю, причем самых разных и оригинальных. Это и простейший шлем-полусфера с козырьком, как у римлян, и богато украшенный шлем вождя с маской из Англии, захоронения в Саттон-Ху, простые по форме сфероконические шлемы и очень сложные, из нескольких пластин на заклепках, шлемы топхельм западноевропейских рыцарей. Их и окрашивали в разные цвета (для защиты от коррозии и чтобы его обладателя ни с кем другим спутать было невозможно!), украшали конскими хвостами и павлиньими перьями, сделанными из «вареной кожи», папье-маше и раскрашенного гипса фигурками людей и животных. Тем не менее можно вполне доказательно утверждать, что именно японский шлем к доспехам о-ёрой – кабуто превзошел все прочие образцы если не по своим защитным качествам, то… в оригинальности, и это – несомненно!

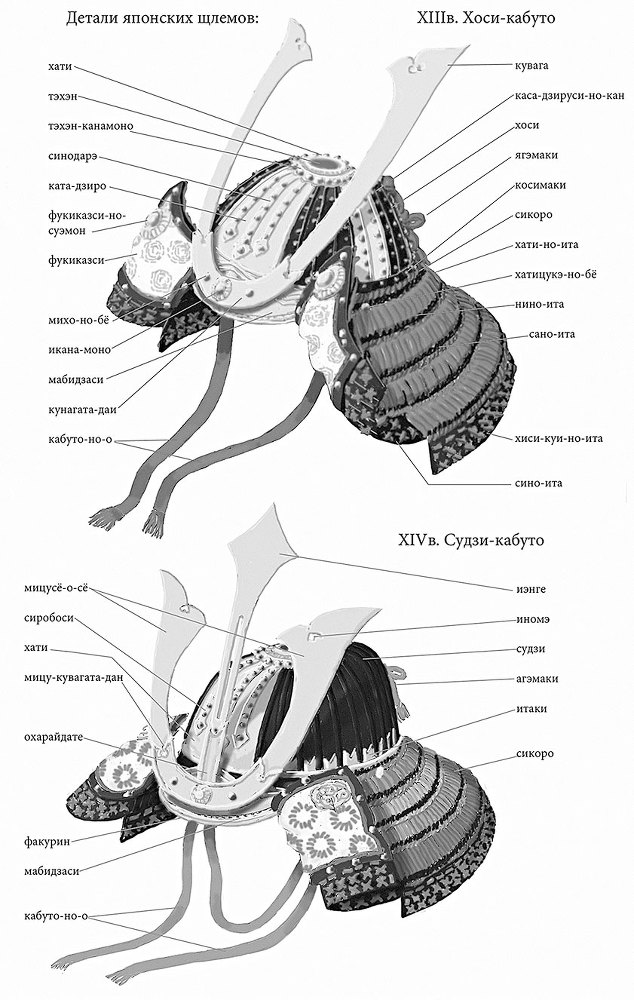

Впрочем, судите сами. Даже самые ранние шлемы кабуто, носившиеся самураями с доспехами о-ёрой, харамаки-до и до-мару, сильно отличались от европейских. Во-первых, они всегда были пластинчатыми, а во-вторых, никогда не закрывали полностью лицо воина. Обычно шлемы делали из 6–12 пластин, располагавшихся вертикально и соединявшихся при помощи выпуклых круглых заклепок, размер которых уменьшался к макушке, где по традиции располагалось отверстие тэхэн, или хатиман-дза, вокруг которого шел ободок – розетка тэхэн-канамоно. Переднюю пластину такого шлема украшали накладные декоративные полосы в виде стрел, обычно позолоченные и потому хорошо заметные на фоне всех остальных металлических полос, покрытых черным лаком. Эти декоративные полосы назывались синодарэ. Под ними располагался небольшой козырек мабидзаси, крепившийся к шлему заклепками санко-но бё, а шею воина сзади и по бокам закрывал назатыльник сикоро, состоявший из пяти рядов все тех же пластинок кодзанэ, связанных между собой шелковыми шнурами тех же цветов, что и у доспеха. Сикоро крепился к косимаки – пластине, образующей венец шлема. Нижний ряд пластинок сикоро был переплетен перекрестной шнуровкой и назывался хисинуи-но ита. Четыре верхних ряда пластинок, начиная с первого ряда хати-цукэ-но ита на уровне козырька, выгибались наружу почти под прямым углом, образуя отвороты фукигаэси, которые призваны были защищать шею и лицо обладателя шлема от ударов мечом, которые могли быть нанесены сбоку. Три верхних ряда фукигаэси, обращенных наружу, обычно покрывались такой же кожей, что и на кирасе до, чем достигалось полное единообразие внешнего вида доспехов. К тому же и медный позолоченный орнамент на них был везде одинаков. На голове шлем крепился с помощью двух шнуров кабуто-но-о. Изнутри шлем красился в красный цвет, который считался самым воинственным.

Типичный шлем кабуто, украшенный «стрелами» синодарэ.

А вот ниже была эта маска!

Украшением самурайского шлема могли служить и самые обыкновенные оленьи рога, причем даже и не очень большие и, напротив, огромные, сделанные из какого-нибудь легкого материала, вроде папье-маше. Известно, что такие рога отличали сподвижника объединителя Японии Токугава Иэясу – Хонда Такадатсу.

В XII веке число пластинок, из которых делался шлем, увеличилось, а сами они сделались у́же. А еще на них стали делать продольные ребра, позволяющие увеличить прочность шлема без увеличения его веса. Тогда же на шлемах появилась подкладка с ремнями, наподобие той, что применяется сегодня на касках монтажников или шахтеров. Это сделало защиту головы еще надежнее, ведь раньше удары по шлему смягчали только повязка хатимаки, повязывавшаяся перед тем, как надеть шлем, шапочка эбоси и волосы самого самурая. В конце XIV – начале XV века количество пластин в кабуто достигло 36 (причем на каждую пластину приходилось по 15 заклепок). Сами шлемы при этом стали настолько велики, что некоторые из них теперь уже весили больше 3 кг – примерно столько же, сколько и западноевропейские шлемы топхельм в форме ведра или горшка! Носить такую тяжесть на голове было не слишком приятно, и некоторые самураи нередко просто держали их в руках, используя… в качестве щита, и отражали ими летящие стрелы противника!

Маска мэмпо XVII в. Эпоха Эдо.

Хоси-кабуто XIII в. из 24 пластин эпохи Камакура. Токийский национальный музей

На шлеме часто укреплялись различные нашлемные украшения, причем чаще всего это были металлические позолоченные рога кувагата. Впервые они появились еще в конце эпохи Хэйан (конец XII века), причем тогда они имели форму буквы «V» и были довольно тонкими. В эпоху Камакура рога по форме стали походить на подкову или букву «U». В эпоху Намбокутё рога на концах стали расширяться. Наконец, в эпоху Муромати они стали просто непомерно огромными, а между ними добавился еще и вертикально стоящий клинок священного меча. Вставляли их в специальный паз, находившийся на козырьке шлема. Считалось, что они служат для украшения доспеха и, конечно, для устрашения врагов. Однако рога могли оказать самураю и реальную помощь: поскольку делались они из тонкого металла, то смягчали удары по шлему, выступая в качестве своеобразных амортизаторов. Между рогами могли также крепиться герб владельца доспехов, устрашающие лица демонов и различные символические изображения. Нередко между ними (а иногда и вместо них) располагалась и позолоченная полированная круглая пластинка – «зеркало», служившая для того, чтобы отпугивать злых духов: считалось, что, увидев в зеркале самих себя, подступавшие к самураю демоны должны будут испугаться и убежать. На задней части тульи шлема крепилось специальное кольцо (каса-дзируси-но кан) для опознавательного вымпела каса-дзируси, помогавшего различать воинов сзади.