Одно из этих изменений связано с формированием ощущения своего «я», а вместе с ним и стеснительности.

Чтобы понять, как работает мозг подростка, мы провели простой эксперимент. Вместе с моим аспирантом Рики Савджани мы попросили добровольцев сидеть на табуретке в витрине магазина и смотреть на улицу, одновременно подставляя себя под любопытные взгляды прохожих.

Прежде чем выставить каждого добровольца на всеобщее обозрение, мы подготавливали его для оценки эмоциональной реакции, подключая к нему прибор для измерения кожно-гальванической реакции (КГР), надежного индикатора волнения: чем шире открываются потовые железы, тем выше электрическая проводимость кожи. (Кстати, эта же технология используется при проверке на детекторе лжи, или полиграфе.)

Добровольцы сидели в витрине магазина под любопытными взглядами прохожих. Подростки смущались больше взрослых, что отражает особенности развития мозга в подростковом возрасте.

В эксперименте участвовали как взрослые, так и подростки. У взрослых наблюдалась стрессовая реакция, когда на них смотрели незнакомые люди, что соответствовало нашим ожиданиям. Однако у подростков та же ситуация вызывала куда более сильный отклик: когда их разглядывали прохожие, они нервничали гораздо сильнее – вплоть до дрожи.

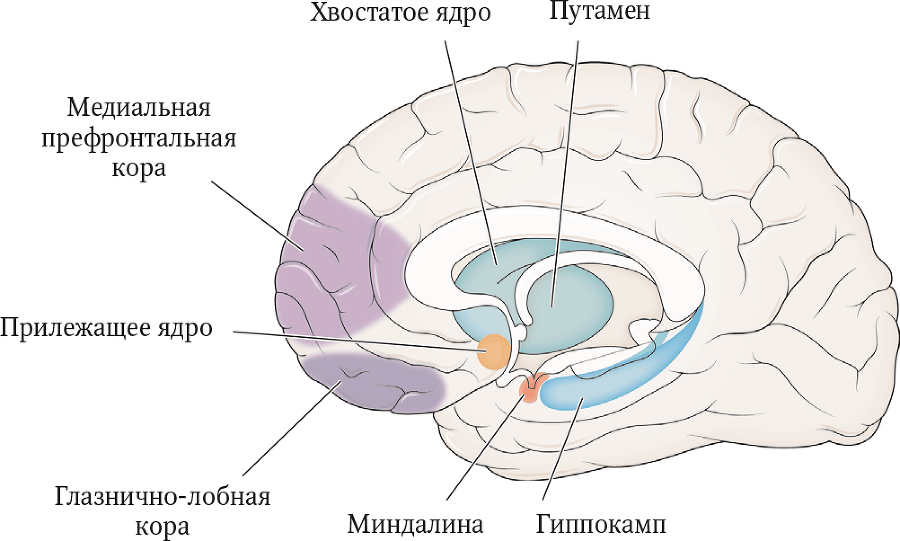

Откуда такая разница в поведении взрослых и подростков? Ответ кроется в участке мозга под названием «медиальная префронтальная кора» (МПК). Эта зона активизируется, когда вы думаете о себе, особенно при эмоциональной оценке ситуации. Доктор Леа Соммервиль и ее коллеги из Гарвардского университета выяснили, что при переходе из детского в подростковый возраст МПК становится более активной в социальных ситуациях, причем пик активности приходится приблизительно на пятнадцать лет. В этом возрасте социальные ситуации оказывают огромное эмоциональное воздействие, вызывая сильнейшую стрессовую реакцию смущения. То есть у подростков размышления о себе – так называемая «самооценка» – имеют наивысший приоритет. Взрослый человек уже привык к осознанию себя, как привыкают к новым туфлям, и поэтому не особенно волнуется, сидя в витрине магазина.

Формирование мозга подростка

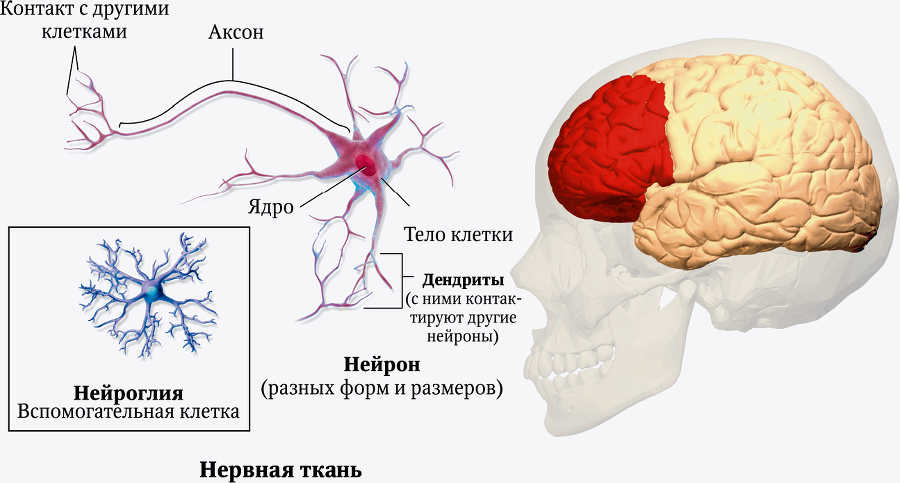

Когда заканчивается детство, непосредственно перед пубертатным периодом, наблюдается второй период интенсивного роста: в префронтальной коре возникают новые клетки и новые связи (синапсы), формируя новые пути. За этим ростом следует десятилетие активной «обрезки»: в течение всего подросткового периода слабые связи удаляются, а сильные укрепляются. В результате этого прореживания объем префронтальной коры уменьшается приблизительно на 1 % в год вплоть до окончания пубертатного периода.

Поскольку эти масштабные изменения происходят в отделах мозга, необходимых для высшей интеллектуальной деятельности и управления желаниями, подростковый возраст – время серьезных когнитивных перемен. Дорсолатеральная префронтальная кора, играющая важную роль в контроле за побуждениями, взрослеет в последнюю очередь, и этот процесс заканчивается уже после двадцати лет. Задолго до того, как нейробиологи выяснили подробности этого процесса, страховые компании обратили внимание на последствия незрелости мозга – страховка автомобиля для тех, кому меньше двадцати лет, обойдется гораздо дороже. Уголовное право также давно учло этот аспект, и отношение к подросткам иное, чем к взрослым преступникам.

Благодаря изменениям в разных отделах мозга, участвующих в процессах вознаграждения, планирования и мотивации, в подростковом возрасте наше ощущение своего «я» серьезно меняется.

Кроме неловкости в социальных ситуациях и эмоциональной сверхчувствительности, мозг подростка предрасположен к риску. Будь то превышение скорости на дороге или публикация фотографий в обнаженном виде, рискованное поведение для мозга подростка гораздо соблазнительнее, чем для мозга взрослого. В основном это связано с нашей реакцией на поощрения и стимулы. При переходе от детства к подростковому возрасту мозг все сильнее реагирует на поощрения в зонах, связанных со стремлением к удовольствию (одна из таких зон называется прилежащим ядром). У подростков активность этих зон такая же высокая, как у взрослых. Но следует учитывать один очень важный факт: активность глазнично-лобной коры, играющей важную роль в таких процессах, как принятие оперативных решений, внимание и симуляция будущих последствий, у подростков остается такой же, как в детстве. Сочетание взрослой системы поиска удовольствий с незрелой глазнично-лобной корой означает, что подростки не только эмоционально гиперчувствительны, но также в меньшей степени, чем взрослые, способны контролировать свои эмоции.

Более того, Соммервиль и ее коллеги выдвинули предположение, почему сверстники оказывают такое влияние на поведение подростков: области, участвующие в социальных оценках (такие, как МПК), сильнее связаны с другими зонами мозга, которые преобразуют мотивацию в действие (полосатое тело и его система связей). Это, полагают ученые, может объяснить, почему подростки чаще рискуют в присутствии друзей.

Взгляд подростка на мир определяется последовательностью изменений в мозгу, которые подчиняются определенному расписанию. Эти изменения заставляют нас стесняться, рисковать, а также делают наше поведение зависимым от мнения сверстников. Для встревоженных родителей всего мира есть важная новость: поведение подростка не просто результат выбора или взглядов. Это продукт периода интенсивного и неизбежного изменения мозга.

Пластичность во взрослом возрасте

К двадцати пяти годам изменения в мозгу, характерные для детства и подросткового возраста, наконец заканчиваются. Тектонические сдвиги в нашей личности и самосознании завершены, и наш мозг будто бы закончил свое развитие. Ничего подобного: у взрослого человека мозг продолжает меняться. То, чему можно придать форму – с последующим ее сохранением, – мы называем пластичным. Именно это и происходит с мозгом даже во взрослом состоянии: опыт меняет мозг, и эти изменения сохраняются.

Лондонские таксисты добиваются невероятных результатов, выучивая географию города наизусть. После обучения они могут проложить самый короткий (и легальный!) маршрут через огромный мегаполис, не взглянув на карту. Конечный результат такого напряжения ума – видимые изменения мозга.

После сдачи экзамена на знание Лондона гиппокамп лондонских таксистов явно меняет форму – это отражение их улучшившихся навыков ориентирования в пространстве.

Чтобы получить представление, насколько масштабными могут быть эти изменения, рассмотрим конкретную группу мужчин и женщин, которые работают в Лондоне: лондонских таксистов. После четырех лет интенсивного обучения они должны сдать экзамен «Знание города», один из самых сложных тестов памяти, которые только существуют в нашем обществе. Для этого кандидатам необходимо запомнить необычайно разветвленную и непрерывно меняющуюся дорожную сеть Лондона. Это чрезвычайно сложная задача: 320 разных маршрутов по городу, 25 000 отдельных улиц и 20 000 достопримечательностей и мест, куда у пассажира может возникнуть желание зайти, – гостиниц, театров, ресторанов, посольств, полицейских участков, спортивных сооружений и т. д. Как правило, студенты от трех до четырех часов в день тратят на рассказы о воображаемых путешествиях.

Уникальные требования экзамена вызвали интерес группы нейробиологов из Университетского колледжа в Лондоне, которые сканировали мозг нескольких таксистов. В частности, ученых интересовал небольшой отдел мозга под названием гиппокамп, который играет важную роль в памяти, и особенно в пространственной памяти.