С праздником Крещения были связаны также представления о необходимости задабривать всех умерших предков семьи – «родителей», которые якобы приходят в эти дни в деревни. В Крещенский сочельник, так же как и в Рождественский, для них устраивали трапезу с поминальными блюдами: кутьей, блинами, киселем. Верили, что «родители» в благодарность за заботу потомков могут им помочь в их делах и заботах.

Крещение воспринималось в народе как особый день, который может принести счастье: например, верили, что жизнь ребенка, крещенного в этот праздник, будет проходить в довольстве и радости; сватовство будет удачным, а свадебный сговор, совершенный в Крещение, обеспечит мир и согласие семье. А если человек вдруг увидит, что в Крещение «открывается» небо, то должен загадать желание, и оно обязательно исполнится. В этот же день на площадях больших сел устраивались смотры невест, на которые съезжались парни и их родители, собиравшиеся женить своих сыновей в наступающий после Крещения мясоед.

Сретение (Сретение Господне)

Сретение (Сретение Господне) – двунадесятый праздник православного календаря, установленный 2/15 февраля.

Праздник связан с событием сорокового дня жизни Иисуса Христа. В этот день, как повествуется в Евангелии от Луки, Мария, родившая Сына Божьего, и Ее обручник Иосиф отправились в Иерусалимский храм, чтобы представить Младенца «пред Господа». Здесь их встретили праведник Симеон и пророчица Анна. Симеону было предсказано Святым Духом, что он не найдет смерти до тех пор, пока не увидит Иисуса Христа. Святой Симеон, увидев Иисуса, сразу же понял, что это Тот, кого он ждал. Он взял Младенца на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; Ибо видели очи мои спасение Твое, Которое Ты уготовал пред лицем всех народов, Свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2: 29–32). Симеон также предсказал юной Марии великую муку, которую она примет в будущем: ей предстоит увидеть одиночество и страшную казнь Своего Сына: «И Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2: 35). Пророчица же Анна стала славить Господа и говорить о нем всем людям, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

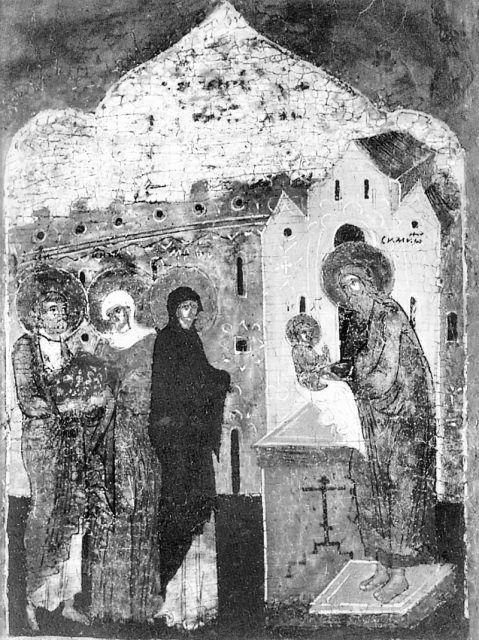

Сретение. Начало XV в. Икона московской школы

Праздником Сретения Господня (то есть встречи) завершался цикл рождественских праздников, посвященных прославлению богочеловека Иисуса Христа.

В русском быту Сретение не являлось большим праздником. Оно отмечалось только в тех селах, где была церковь Сретения Господня. Там этот день считался престольным праздником и справлялся с размахом, как и все храмовые праздники.

Для русских крестьян Сретение было днем, в который «зима с летом встретились»: «Солнце на лето, зима на мороз», «Зима весну встречает, заморозить красную хочет, а сама лиходейка от своего хотенья только потеет». В связи с этим к Сретению приурочивалось много примет, связанных с будущим урожаем. Так, крестьяне верили, что снег, выпавший утром этого дня, предвещает богатый урожай ранних хлебов, в полдень – средних хлебов, вечером – поздних. Капель на Сретение говорит о добром урожае пшеницы, сильный ветер сулит богатый урожай фруктов. Если в Сретение стоит тихая и ясная погода – следует ожидать осенью хорошего льна.

В Сретение существовал обычай «закармливать» кур. Крестьянка утром приводила в порядок курятник, кропила его крещенской водой, окуривала ладаном, а затем насыпала в кормушку большое количество овса: «Корми в Сретенье кур овсом – весной и летом будешь с яйцом».

Масленица (Масленка)

Масленица (Масленка) – праздник проводов зимы, восьмая неделя перед Пасхой.

Масленица проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощёным воскресеньем. По канонам Православной церкви сыропустная неделя предназначалась для подготовки верующих людей к посту, когда каждый из них должен был проникнуться настроением, соответствующим наступающему времени телесного воздержания и напряженных духовных размышлений.

В традиционном русском быту эта неделя стала самым ярким, наполненным радостью жизни праздником. Масленица называлась честной, широкой, пьяной, обжорной, разорительницей. Говорили, что она «целую неделю пела, плясала, елапила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в масле купалась».

Х.-Г. Гейслер., К.-Г. Шенберг. Продавец блинов. 1794. Акватинта

Праздничная открытка. Начало ХХ в.

Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех русских людей обязательным: «Хоть себя заложи, а Масленицу проводи». В деревнях в ней принимали участие все жители, независимо от возраста и социального положения, за исключением больных и немощных. Неучастие в масленичном веселье могло повлечь за собой, по поверью, «жизнь в горькой беде».

Празднества начинались встречей Масленицы в воскресенье перед Масленой неделей. Однако этот обряд не был широко распространен. Там, где он был известен, Масленицу встречали блинами, которые раскладывали на возвышенные места с призывами: «Приезжай ко мне в гости, Масленица, на широк на двор: на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться!», а также пением песен:

Масленица годовая,

Гостья наша дорогая!

Она пешей к нам не ходит,

Все на конях приезжает.

У ней кони вороные,

Слуги молодые.

Первые три дня Масленой недели шла подготовка к празднику: привозили дрова для масленичных костров, убирали избы. Основные празднества приходились на четверг, пятницу, субботу, воскресенье – дни широкой Масленицы.

Все масленичные развлечения проходили обычно на улице. В дома заходили только для того, чтобы немного согреться, если было морозно, и угоститься праздничными яствами. Нарядно одетые люди – девушки, парни, семейные пары, дети, старики и старухи – все высыпали на улицу, участвовали в праздничном гулянье, поздравляли друг друга, шли на ярмарку, где покупали нужные и ненужные вещи, удивлялись чудесам, которые показывали в балаганах – передвижных театрах, радовались кукольным представлениям и «медвежьим потехам» – выступлениям вожака с медведем. Масленичный комплекс включал в себя такие развлечения, как катание с гор, катание на санях, различные обряды чествования молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых (см. Ряженье), военные игры, как, например, «взятие снежного городка», и т. д.

Характерной особенностью Масленицы было употребление большого количества жирной пищи, а также пьянящих напитков. Из напитков предпочитали пиво, а из пищи – сметану, творог, сыр, яйца, всевозможные мучные изделия: блины, сырники, пряженцы, хворост, лепешки. Преобладание молочной еды обусловливалось церковным запретом на употребление мяса в неделю, предшествовавшую Великому посту.

В Масленицу звучало множество песен, прибауток, приговоров, бóльшая часть которых не имела обрядового значения: это были веселые песенки, посвященные Масленице и масленичному гулянью:

Ах ты, Масленка дорогая,

Дорогая, лели, дорогая.

К нам в гости приезжала,

Приезжала, лели, приезжала.

Да сыр с маслицем привозила,

Привозила, лели, привозила.

А мы Масленку прокатили,

Прокатили, лели, прокатили.

На вороненком коне катались,

Мы катались, лели, катались.