Написано в конце 1899 г.

Впервые напечатано в 1924 г. в журнале «Пролетарская Революция» № 8–9

Печатается по рукописи, переписанной рукой Н. К. Крупской

Рецензия{87}. С. Н. Прокопович. Рабочее движение на Западе

«обратиться к социальной науке и якобы ее заключению, что капиталистический строй общества неудержимо стремится к собственной гибели в силу развивающихся в нем противоречий. Нужные разъяснения мы находим в «Эрфуртской программе» Каутского» (147). Прежде чем указывать содержание приводимой г. Прокоповичем выписки, отметим следующую странность, крайне характерную для г. Прокоповича и подобных ему преобразователей теории. Почему это наш «критический исследователь», обращаясь к «социальной науке», ищет «разъяснений» в популярной книжке Каутского и только? Неужели он воображает, что в этой книжке вся «социальная наука» и заключается? Он прекрасно знает, что Каутский – «верный хранитель традиций Маркса» (I, 187), что именно в политико-экономических трактатах этого последнего надо искать изложения и обоснования «заключений» определенной школы «социальной науки», но поступает так, как будто бы он не знал даже и этого. Что должны мы думать об «исследователе», который ограничивается выходками против «хранителей» теории, не решаясь ни разу во всей своей книге посчитаться открыто и прямо с самой этой теорией?

В выписанном г. Прокоповичем месте Каутский говорит о том, что технический переворот и накопление капитала все быстрее и быстрее идут вперед, расширение производства необходимо по самым основным свойствам капитализма и необходимо непрерывно, а расширение рынка между тем «в течение некоторого времени идет слишком медленно»; «близок, по-видимому, тот момент, когда рынок европейской промышленности не только перестанет далее расширяться, но начнет даже сужаться. Это событие будет означать не что иное, как банкротство всего капиталистического общества». Г-н Прокопович «критикует» «заключения социальной науки» (т. е. указание Каутского на один из выведенных Марксом законов развития): «В этой обосновке неизбежности гибели капиталистического общества главную роль играет противоположение «постоянного стремления к расширению производства – все более и более медленному расширению рынка и, наконец, его сокращению». Это противоречие, по Каутскому, должно погубить капиталистический строй общества. Но ведь» (слушайте!) «расширение производства предполагает «производительное потребление» части прибавочной стоимости, – т. е. первоначально ее реализацию, затем затрату ее на машины, постройки и т. д. для нового производства. Другими словами, расширение производства находится в теснейшей связи с наличностью рынка для произведенных уже товаров; поэтому постоянное расширение производства при относительном сокращении рынка – вещь невозможная» (148). И г. Прокопович так доволен своим экскурсом в область «социальной науки», что на следующей же строке говорит с снисходительным пренебрежением о «научной» (в кавычках) обосновке веры и т. д. Подобная наездническая критика была бы возмутительна, если бы она не была прежде всего и больше всего забавна. Добрый г. Прокопович слышал звон, да не понял, откуда он. Г-н Прокопович слышал об абстрактной теории реализации, которая в последнее время горячо обсуждалась в русской литературе, причем роль «производительного потребления» подчеркивалась особенно ввиду ошибок народнической экономии. Не понявши хорошенько этой теории, г. Прокопович вообразил, что она отрицает (!) в капитализме те основные и элементарные противоречия, на которые указывает здесь Каутский. Послушать г. Прокоповича, так придется думать, что «производительное потребление» может развиваться совершенно независимо от личного потребления (а в личном потреблении преобладающую роль играет потребление масс), т. е. что капитализм не включает в себе никакого противоречия между производством и потреблением. Это просто абсурд, и против подобного извращения ясно высказался Маркс и его русские сторонники[131]. Из того, что «расширение производства предполагает производительное потребление», не только но вытекает та буржуазно-апологетическая теория, на которую сбивается наш «критический исследователь», а, напротив, вытекает именно присущее капитализму и долженствующее привести его к гибели противоречие между стремлением к безграничному росту производства и ограниченностью потребления.

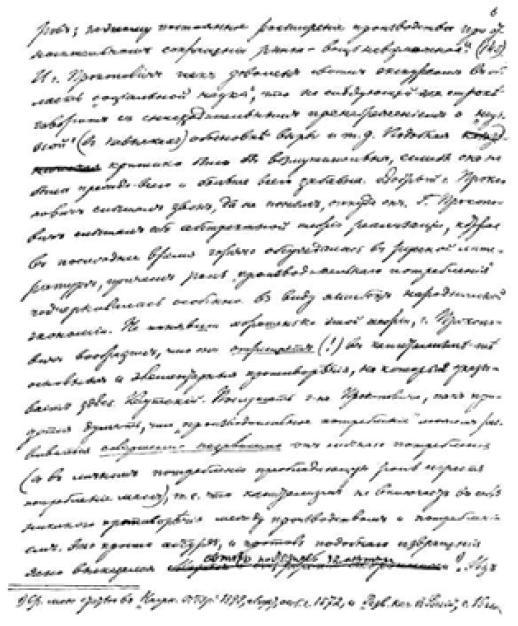

Шестая страница рецензии В. И. Ленина на книгу С. Н. Прокоповича. (Рукопись.) – Конец 1899 г. (Уменьшено)

Стоит отметить также по поводу изложенного следующее интересное обстоятельство. Г-н Прокопович – ярый сторонник Бернштейна, журнальные статьи которого он цитирует и переводит на протяжении нескольких страниц. Бернштейн в своей известной книге: «Die Voraussetzungen etc.»[132] рекомендует даже немецкой публике г. С. Прокоповича, как своего русского сторонника, причем, однако, делает оговорку, смысл которой тот, что г. Прокопович – более бернштейнианец, чем сам Бернштейн. И вот, прекурьезно, что и Бернштейн, и его русский перепеватель, оба искажают теорию реализации, но в диаметрально-противоположных направлениях, так что они взаимно побивают друг друга. Бернштейн, во-первых, усмотрел у Маркса «противоречие» в том, что он, восставая против теории кризисов Родбертуса, в то же время объявляет «последней причиной всех действительных кризисов бедность и ограниченность потребления масс». На самом же деле тут нет никакого противоречия, как я имел уже случай показать в других местах («Этюды», стр. 30[133]; «Развитие капитализма в России», стр. 19[134]). Во-вторых, Бернштейн рассуждает совершенно так же, как у нас г. В. В., что громадный рост прибавочного продукта необходимо должен означать увеличение числа имущих (или повышение благосостояния рабочих), ибо не могут же сами капиталисты и их слуги (sic![135]) «потребить» весь прибавочный продукт («Die Voraussetzungen etc.», S. 51–52). Это наивное рассуждение совершенно игнорирует роль производительного потребления, как и указал Каутский в своей книге против Бернштейна (Kautsky: «Gegen Bernstein», II Abschnitt[136] – параграф об «употреблении прибавочной стоимости»). Но вот является рекомендованный Бернштейном русский бернштейнианец и говорит как раз обратное, читает наставление Каутскому насчет роли «производительного потребления» и при этом утрирует открытие Маркса до такого абсурда, как будто производительное потребление может развиваться совершенно независимо от личного потребления! как будто реализация прибавочной стоимости посредством обращения ее на производство средств производства устраняет зависимость в конечном счете производства от потребления, а следовательно, противоречие между первым и вторым! Читатель может судить по этому примеру, действительно ли «исследования» заставили г. Прокоповича «растерять добрую половину теоретических предпосылок», или эта «растерянность» нашего «критического исследователя» происходит от каких-либо иных причин.

Другой пример. На трех страничках (25–27) «исследовал» наш автор вопрос о крестьянских товариществах в Германии. Приведя перечень разных видов товариществ и статистические данные о быстром развитии их (особенно молочных товариществ), г. Прокопович рассуждает: «Тогда как ремесленник уже почти лишен корней в современном экономическом строе, крестьянин продолжает прочно (!) держаться в нем». Не правда ли, как это просто? Недоедание немецких крестьян, истощение их чрезмерной работой, массовое бегство из деревень в города, все это, должно быть, выдумки. Достаточно указать на быстрый рост товариществ (особенно молочных, которые ведут к отнятию молока у крестьянских детей и к усилению зависимости крестьян от капиталистов), чтобы доказать «прочность» крестьянства. «Развитие капиталистических отношений в обрабатывающей промышленности, губя ремесленника, улучшает положение крестьянина. Оно» [положение?] «препятствует проникновению капитализма в сельское хозяйство». Ново! До сих пор думали, что именно развитие капитализма в обрабатывающей промышленности является главной силой, порождающей и развивающей капитализм в сельском хозяйстве. Но г. Прокопович, подобно своим немецким образцам, мог бы с полным правом сказать про себя: nous avons changé tout ca, мы все это переделали! Только верно ли это будет, господа? Действительно ли переделали вы хоть что-нибудь, действительно ли доказали ошибочность хоть одного основного положения «разносимой» вами теории и заменили его более верным положением? Не возвращались ли вы, наоборот, к старым предрассудкам?