Огненные шары

Первый прибор, способный генерировать статическое электричество, создал Отто Герман фон Герике в 1663 г. Он представлял собой шар из самородной серы размером с голову ребенка. Через центр шара проходил деревянный стержень, который лежал на опоре и позволял вращать шар вокруг оси с помощью кривошипного механизма. Когда к вращающемуся шару прижимали сухую руку или кусок ткани, возникал электростатический заряд. Вряд ли фон Герике понимал, что его аппарат генерирует электричество в современном смысле этого слова, однако от него не ускользнула способность шара притягивать пушинки и другие легкие материалы, а также то, что после соприкосновения с шаром пушинки отталкивались от него, и их можно было разогнать по комнате, если снять шар с аппарата. Осторожные манипуляции даже позволяли ему посадить пушинку на другой предмет, например на нос коллеги.

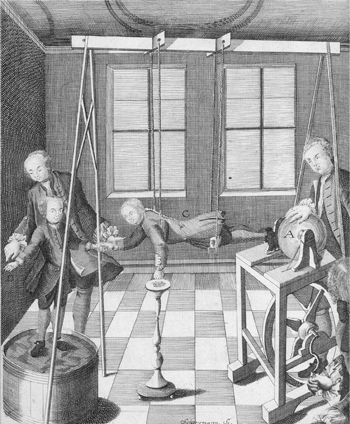

Фронтиспис[5] книги Novi profectus in historia electricitatis, post obitum auctoris Христиана Августа Гаузена (1743 г.) с изображением опыта Стивена Грея с «летающим мальчиком». Справа виден шар фон Герике. Маленький мальчик слева, похоже, стоит на изолирующем барабане и не чувствует электрического удара при соприкосновении с летающим мальчиком. Однако, когда это делает мужчина, летят искры, и через его заземленное тело проходит ток.

Одним из наиболее известных случаев применения аппарата фон Герике был опыт с «летающим мальчиком», поставленный Стивеном Греем в 1730 г. За него Грей был первым удостоен медали Копли, высшей награды Королевского научного общества Великобритании. Ребенка подвешивали на неэлектропроводных шнурах из шелка и заряжали, прижимая ноги к вращающемуся шару из серы. Папиросная бумага, тонкие волокна и другие легкие предметы притягивались к его рукам, и искры летели с них, когда происходил разряд.

Крупные шары из серы было непросто добыть, поэтому позднее в электростатических генераторах стали использовать круглые пластины (или шары) из стекла, которые терлись о неподвижную ткань. В одном из таких аппаратов, изготовленном для императора Наполеона, диаметр пластины достигал 125 см. Современным аналогом такого аппарата является генератор Ван-де-Граафа, который позволяет получить напряжение в миллионы вольт и хорошо известен по зрелищным демонстрациям с «волосами, встающими дыбом».

Удар током

Способа сохранять электростатический заряд не существовало до появления в октябре 1745 г. лейденской банки, которую изобрел немецкий священнослужитель Эвальд Юрген фон Клейст. Всего несколько месяцев спустя нидерландский ученый Питер ван Мушенбрук доложил Парижской академии наук об аналогичном независимом изобретении. Его письмо было переведено Жаном-Антуаном Нолле, аббатом картезианского монастыря в Париже, который и назвал устройство лейденской банкой в честь города Лейден в Нидерландах, где работал Мушенбрук.

Лейденская банка напоминает пустую стеклянную банку из-под джема, внутренняя и наружная поверхность которой примерно на две трети высоты покрыты тонкой металлической фольгой. Через неэлектропроводную крышку в горловину банки вставляется латунный стержень, соединенный с внутренней металлической фольгой цепочкой. Если наружный слой фольги заземлить, то внутренний слой можно зарядить от генератора статического электричества через стержень. Это происходит потому, что стеклянная стенка банки служит изолятором и не позволяет заряду перетекать к наружному слою фольги. Разность потенциалов между двумя слоями фольги может быть очень высокой. Устройство разряжается путем соединения внутреннего и наружного слоя фольги с помощью двух проводников, между которыми при их сближении проскакивает впечатляющая электрическая искра, или, что не рекомендуется, с помощью рук.

Заряд, накопленный в лейденской банке, может быть очень значительным и чрезвычайно опасным, как убедился Мушенбрук. Он написал, что «прикоснувшись правой рукой [к банке], я испытал удар такой силы, словно в меня ударила молния… это было так болезненно, что невозможно описать. Я думал, мне пришел конец». Мушенбрук также сказал, что не согласился бы повторить этот эксперимент, даже если бы ему предложили за него целое королевство, и предостерег других от подобных попыток. Но они все равно продолжались, и результат их был предсказуем. У некоторых наблюдались судороги и даже временный паралич. Один немецкий профессор после того, как получил сильный удар током и разбил нос, стал экспериментировать на своей жене!

Эти эффекты были, конечно, прекрасно известны Жюлю Верну, который описал фантастическое устройство в своем приключенческом романе «Двадцать тысяч лье под водой». В романе капитан Немо объясняет господину Аронаксу, что его подводное ружье стреляет стеклянными капсулами, которые представляют собой «настоящие лейденские банки в миниатюре, несущие электрический заряд высокого напряжения. При самом легком ударе они разряжаются, и животное, каким бы могучим оно ни было, падает замертво». Несмотря на некоторые художественные вольности, автор ясно показывает, насколько опасными считались лейденские банки.

Сила удара электрическим током из лейденской банки поражала экспериментаторов по той причине, что она была намного сильнее эффекта отдельной искры от электростатического генератора. Это объяснялось тем, что банка позволяла накапливать и хранить заряд множества электрических искр, который затем высвобождался весь сразу. Первоначально считалось, что электричество представляет собой текучую среду, а потому использование бутылок и банок для его накопления было естественным. Однако впоследствии выяснилось, что это не так, и сегодня на смену лейденским банкам пришли конденсаторы. Принцип их работы абсолютно тот же. Они состоят из двух параллельных металлических пластин, разделенных тонким слоем неэлектропроводного материала, например слюды, стекла или воздуха. Величина заряда, который конденсатор способен накапливать, зависит от площади пластин и расстояния между ними и может быть значительной. В первом ускорителе частиц, построенном в 1930-е гг. в Кембриджском университете Джоном Кокрофтом и Эрнестом Уолтоном, использовались батареи конденсаторов, разность потенциалов в которых доходила до миллиона вольт.

Прыгающие монахи

Одна из первых демонстраций воздействия электричества на человека была организована аббатом Нолле. В 1746 г. он велел 200 своим монахам образовать цепь окружностью почти в милю и взяться руками за длинные железные прутья. Когда они выстроились, аббат незаметно присоединил концы цепи к лейденской банке. Результат был очень эффектным, поскольку электрический разряд заставил монахов подпрыгивать поочередно и наглядно показал, что ток течет очень быстро. Французский ученый Лемонье отметил в своих записках, что «было любопытно видеть, как получившие удар током подпрыгивали и вскрикивали». Узнав об этом представлении, король Людовик XV вернулся в Версаль и заставил прыгать 180 солдат, взявшихся за руки. Адам Уокер, известный британский экспериментатор конца XVIII в., пошел еще дальше и хвастался тем, что «наэлектризовал два полка солдат, 1800 человек».

Эти эксперименты стали сенсацией. Публичная демонстрация эффектов электричества превратилась в повальное увлечение, и странствующие лекторы заполонили города. Одним из самых известных организаторов представлений был Бенджамин Мартин, виртуозный затейник, который открыл сезон лекций 1746 г. в английском городе Бат показом ярких электрических разрядов, «удивительных потоков лилового огня». В затемненном помещении они выглядели красочно и необычно. Как и аббат Нолле, он интриговал зрителей тем, что предлагал им взяться за руки и испытать на себе воздействие электрического тока, которое было не «таким сильным и опасным, как их убеждали, и его мог выдержать любой человек (особенно мужчина)». Автор одного из писем того времени отмечал, что эти публичные представления были «общепринятой темой светских разговоров. Аристократки забывали о своих картах и скандалах и рассуждали об эффектах электричества».