Марина (справа) и Анастасия Цветаевы (1905)

Путь Цветаевой в поэзию был прям и естественен. Еще в отрочестве стихи стали для нее лирическим дневником, озарившим отталкивающе серый мир светом воображения. Впрочем, тут стоит оговориться. То, что нам представляется «фантазиями», Марина считала истиной, ниспосланной высшей, божественной силой, и подчинялась ей со всею страстью.

Гораздо более замысловатым оказался путь Пастернака. С 13 лет, после встречи со Скрябиным, он по собственному желанию серьезно занялся музыкой (учителями были преподаватели консерватории). Однако в девятнадцать, усомнившись в том, что именно музыка является его призванием, Борис бросает ее, полностью отдавшись изучению философии. Юного романтика не образумили ни одобрение Скрябиным его первой сонаты, ни уговоры родителей, видевших сына композитором. Спустя еще три года он, подхваченный мощной лирической волной, оставляет и философию. Оставляет на пике успеха – как раз в июле 1912 года его штудии понравились главе неокантианства, профессору Марбургского университета Герману Когену. В эти дни Пастернак писал своему другу А. Штиху:

«Я знаю, что выдвинулся бы в философии, – все то, что я иногда намечал в гостиной или в метель hat sein gutes Recht5. Но в этом году в Москве я сломлю себя в последний раз. <…> Я написал в день реферата – почти бессознательно – за 3 часа до очной ставки перед корифеем чистого рационализма, – перед гением иных вдохновений – 5 стихотв. <…> Боже, как успешна эта поездка в Марбург. Но я бросаю все; – искусство, и больше ничего»6.

(Впрочем, это не помешало Борису весной следующего года успешно окончить московский университет.)

Имена Цветаевой и Пастернака появились в печати в тот краткий промежуток, когда заканчивалась эпоха русского символизма, а новые «властители дум» еще не набрали силу. В октябре 1910 года, 18-летней гимназисткой, Марина на собственные средства издает первую книгу стихов «Вечерний альбом», которая вызовет сдержанное одобрение критики и подарит ей дружбу с поэтом Максимилианом Волошиным. В начале 1912-го выйдет вторая книга – «Волшебный фонарь», еще через год – сборник «Из двух книг». Дебют Пастернака состоялся в самом начале 1913 года: несколько стихотворений было опубликовано в небольшом коллективном сборнике «Лирика». Той же осенью вышла его первая книга «Близнец в тучах», через три года – второй сборник «Поверх барьеров». Стихи молодых авторов явно выделялись на общем фоне. Однако попасть «в струю» читательских ожиданий тогда удалось не им, а выступившим в это же время и удачно «разделившим» сферы влияния Анне Ахматовой, Владимиру Маяковскому и Сергею Есенину.

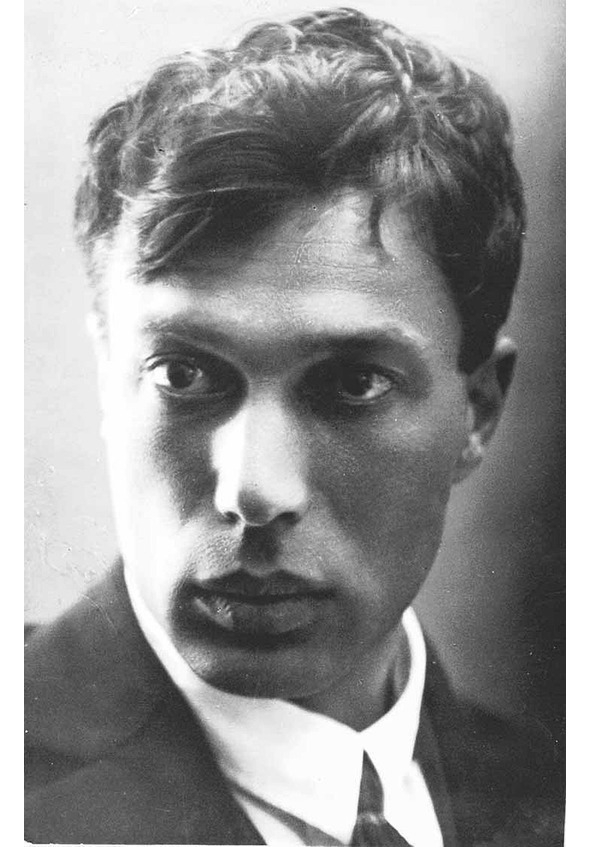

Б. Л. Пастернак. 1910-е годы.

В принципе, это объяснимо. Ни Пастернак, ни Цветаева не смогли сразу обрести собственный голос. Марине пришлось годами освобождаться от романтических штампов, унаследованных от любимых авторов, и собственной зацикленности на «девичьих» темах. Процесс шел постепенно, по мере того, как юная женщина нащупывала свою реальную, а не выдуманную сущность. А гораздо более искушенный в творчестве Борис в это время напряженно искал средства для воплощения в слове своего – весьма непростого – мировосприятия. Любопытно, что в этих поисках они шли как бы навстречу друг другу: Цветаева уходила от «средних», обезличенных образов к обретению собственной неповторимости, Пастернак – от крайностей футуристического эксперимента ко все большей внятности выражения. Их творческие пути пересекутся в середине 20-х годов, а затем вновь разойдутся. Он пойдет к классической ясности стиля и будет упорно овладевать искусством говорить «о времени и о себе». Она, так и не обретя «своего» читателя, в последних поэмах прорвется в безвоздушное пространство высокой зауми, и лишь затем овладеет аскетичным стилем зрелости. Даже многие преданные поклонники предпочитали и предпочитают «раннюю» Цветаеву «поздней». В письме Марины Ивановны своей пражской подруге А. А. Тесковой от 24 сентября 1926 года есть выразительный пример такого отношения:

«…С Совреме <нными> Записками (журнал, издававшийся в Париже в 1920 – 1930-е гг., – Е.З.) разошлась совсем, – просят стихов прежней Марины Цветаевой, т.е. 16 года. Недавно письмо от одного из редакторов: „Вы, поэт Божьей милостью, либо сознательно себя уродуете, либо морочите публику“»7…

Но все это будет потом. А пока оба идут к первым зрелым книгам. После революции они знакомятся, изредка встречаются в общих компаниях – и не проявляют друг к другу ни малейшего интереса. Более того, на одном из поэтических вечеров Цветаева слышит выступление Пастернака, и оно ей активно не нравится, как, впрочем, и ему – ранние стихи Марины Ивановны.

Революционный водоворот весны-лета 1917 года с бесконечными спорами, митингами и собраниями, порожденными взрывом массового интереса к общественной жизни, кардинальная ломка старого строя, далеко не идеального для него лично, захватили Пастернака и вкупе с влюбленностью вылились в книгу стихов с примечательным названием «Сестра моя жизнь». Ее основой оказалась причудливая смесь интимнейшей вневременной лирики, репортерски точно схваченных примет текущих событий и философских прозрений вселенского масштаба. Характерный пример получившегося сплава – четверостишие из стихотворения «Степь»:

Тенистая полночь стоит у пути,

На шлях навалилась звездами,

И через дорогу за тын перейти

Нельзя, не топча мирозданья.

Так Борис Пастернак обрел свой голос. В 1919 году рукопись вызвала горячее одобрение Маяковского, однако к читателю книга дошла только летом 1922 года.

В сборники «Вёрсты» (вышли в 1921 и 1922 годах) Цветаева включит стихи, написанные в 1916 – 1920 годах. За время, прошедшее с выхода предыдущих книг, она многое пережила и многому научилась. Ей оказался близок революционный дух освобождения от любых условностей (в первую очередь – от условности брака), хотя ни идеологии, ни методов революции Марина Ивановна не принимала категорически. Она все зорче вглядывается в окружающую жизнь. Поэтому, оставаясь в круге «своих» тем (любовь – разлука – творчество – Москва – судьба), поэт насыщает свой образный строй множеством бытовых подробностей, а язык – словами из самых разных языковых пластов.

«Сестра моя жизнь» и «Вёрсты» принесли авторам известность в кругах любителей и знатоков поэзии, хотя до популярности «лидирующей тройки» Ахматова – Есенин – Маяковский им было далеко. Те же годы вносят принципиальные перемены и в их личную жизнь. Летом 1921 года, после трех лет неизвестности, Марина Цветаева узнает, что жив ее муж Сергей Эфрон, примкнувший в середине 1918 года к белому движению и вместе с войсками Врангеля покинувший Россию. В мае 1922 года, несмотря на множество пережитых за годы разлуки любовных романов, она с дочкой уезжает к нему в Прагу. В сентябре 1921 года из-за пошатнувшегося здоровья и бытовой нестабильности покинули Россию и родители Пастернака с дочерьми. А в начале следующего, 1922 года завершилась браком очередная влюбленность Бориса. Его женой стала студентка ВХУТЕМАСа, художница Евгения Лурье.

«Как странно и глупо кроится жизнь…» (1922 – 1923)

О только что вышедшей книге «Вёрсты» Пастернак узнал от Маяковского, очень ее хвалившего. Было это до 11 апреля 1922 года – дня, когда на похоронах Т. Ф. Скрябиной, вдовы композитора, Борис Леонидович в последний раз столкнулся с Цветаевой перед ее отъездом из России. Тогда он передал ей слова Маяковского, хотя сам книги еще не видел. «Вёрсты» попали к нему в руки лишь два месяца спустя, когда Марина Ивановна уже была за границей. И тотчас же в Берлин летят ошеломленные строки. (Впрочем – не летят: Пастернак не знал адреса, и письмо переслал Цветаевой их общий знакомый, писатель Илья Эренбург.)