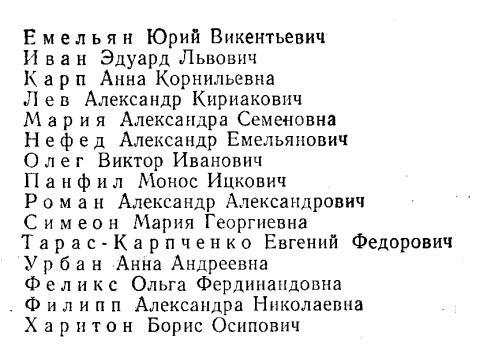

Я выписал только по одной такой необыкновенной фамилии на каждую букву алфавита, и то — смотрите: незаполненными остались лишь те рубрики (скажем, буквы Ч, Ш, Щ), на которые нельзя указать имен; на деле же подобных фамилий несравненно больше. Но и то, что тут приведено, поражает неожиданностью. Эдуард, по фамилии Иван! Дама, по имени Мария, а по фамилии Борис, а рядом с ней — другая, у которой имя Александра, но зато фамилия Мария… Мадам Филипп, мадемуазель Харитон… По правде сказать, я сам удивился этому и подумал: «Да, поистине, мы не знаем, какие сюрпризы готовит нам изучение наших имен, личных или фамильных — все равно!» (По любезному сообщению моего читателя И. М. Фельдмана, среди «некрасовцев» (донских казаков-раскольников, выселившихся в Турцию при Петре I под предводительством казака Некраса) имена постоянно служат фамилиями. В дни войны среди пленных ему встретились «некрасовцы», носившие фамилии Константин, Макар, Александр и Иона. По их словам, такие фамилии были самыми обычными в некрасовских селах на территории Румынии.)

На этом, вообще говоря, было бы очень удобно покончить с личными именами и перейти как раз к фамилиям. Но мне хочется коснуться еще одного вопроса, заслуживающего большего, нежели маленькая главка в такой небольшой книжке, как эта. Я говорю о так называемых советских именах.

Современные номофилы

В 1939 году одна знакомая обратилась ко мне со странным вопросом. «Вы занимаетесь всевозможными названиями, — сказала она. — Объясните, что значит имя, которое дали моей племяннице ее сумасшедшие родители?» — «А как они назвали девочку?»—спросил я. «Сателлиткой!» — пожав плечами, ответила молодая женщина.

Я не новичок в этих вопросах. Мне хорошо известно, что после Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране в области именословия произошло примерно то же, что в конце XVIII века во Франции: у церкви было отнято право регистрировать так называемые «акты гражданского состояния», то есть отмечать рождения, смерти, браки. Граждане получили полную свободу в выборе имен для своих детей: по смыслу наших законов каждый вправе избрать для своего ребенка любое понравившееся ему слово в качестве имени.

На этой почве возникли разные новинки. Появились и привились многочисленные имена (их стали называть «советскими»). Некоторые из них приобрели популярность: и сегодня на свете живет довольно много уже взрослых Кимов, Спартаков, Тимуров. Стали распространенными такие женские имена, как Нинель, Владлена, Лилия, Светлана. Широко распространились у нас имена, взятые у других народов, иногда почерпнутые из их литературы: Виолетта, Аида, Марта, Мая, те же Спартак и Тимур…

Но случилось и другое: иные родители-оригиналы не задумывались над тем, что им на долю выпало нелегкое и ответственное дело — найти не просто слово, а такое, которое свяжется с их ребенком на всю его жизнь, такое слово-имя, которое, как мы с вами уже видели, будет в глазах окружающих накладывать известный отпечаток даже на самого его носителя. Они забывали об этом и сводили дело к довольно легкомысленной игре. Лежит в кроватке бессловесное созданьице, не способное сказать ничего, так почему бы не прикрепить к нему на веки вечные любую кличку, которая нам почему-то понравилась? Какое это имеет значение?

Получались иной раз самые настоящие «ономастические анекдоты». Незадолго до моего разговора со знакомой писатель Л. Кассиль рассказал в печати о бедной девушке, награжденной удивительным именем — Лагшмивара; этим именем причудники-родители задумали создать своебразный живой памятник славной эпопее челюскинцев, — Лагшмивара, видите ли, расшифровывалось как «лагерь Шмидта в Арктике». Кассиль не сообщал, что позднее произошло с носительницей имени-мемориальной доски, но я лично полагаю, что она скоро превратилась сначала в обыкновенную Вареньку, а потом — и в Варвару.

Встречались и мне такие имена-чудачества. Я знал девочку (почему-то взрослые особенно старались и мудрили именно над девочками; мальчишкам доставалось как-то меньше), которую назвали и записали в метрике Артиллерийской Академией. Дома, впрочем, ее называли довольно мило — Арточкой. Но почему же это случилось?

В момент ее появления на свет папа служил в этом весьма уважаемом учреждении, — и только.

Другую бедняжку в конце двадцатых годов окрестили еще неожиданнее — Непрерывкой. В те годы был предпринят опыт перехода на так называемую непрерывную пятидневную рабочую неделю. О «непрерывке» много писали в газетах. Этого было достаточно; из модного слова сделали имя. Но слово подвело.

Прошло очень немного лет, и от непрерывной недели по разным причинам отказались. Слово «непрерывка» утратило свое значение, а затем и попросту забылось, — может быть, вы сегодня услышали его от меня впервые. А бедная жертва новых номофилов сохранила свое нелепое имя. Правда, близкие звали ее Рэрой, но ей то и дело приходилось отвечать на простодушные вопросы:

«Рэрочка? Ах, это очаровательно! А полное имя как?» Поставьте себя в ее положение…

Как видите, мне приходилось встречаться с довольно оригинальными именами. Я столкнулся с одним — не тем он будь помянут—довольно туповатым студентом, которого звали Гением. Видел я и маленького, да к тому же еще хромого, мальчика, которому было дано имя Гигант; точно это выдумали со специальной целью испортить ребенку и без того нелегкую жизнь. Родители вздумали отметить таким своеобразным способом основание зернового совхоза «Гигант» в Сальских степях на юге нашей страны.

Таким образом, у меня уже был опыт. И тем не менее имя Сателлитка поразило меня.

— Сателлитка?—пробормотал я в растерянности. — Как? Очень странно! Гм, гм… Это просто удивительно.

— А что значит «сателлитка»?

— Гм, гм… Да как вам сказать? «Сателлит» означает по-латыни «телохранитель», «приспешник», «последователь», «спутник». Сателлитами иногда в астрономии называют луны, спутники крупных планет… «Сателлитка», очевидно, «приспешница»… Кстати, а кто родители девочки? Кто они — ученые, историки, филологи? Слово-то такое редкое.

— Какие там ученые! — с видимым раздражением махнула рукой Сателлиткина тетя. — Мать — домохозяйка, а отец служит в автобронечасти.

И тут меня осенило.

— А! Так! Ну, тогда все понятно. Он имеет дело с автомобилями? Так, видите ли… В автомобиле, в устройстве, передающем усилие от мотора на задние колеса, среди множества других частей есть маленькие шестеренки, вращающиеся среди других, больших. Их именуют «сателлитные шестерни», а попросту «сателлитки»…

Отсюда ваш родич и взял это слово.

Я сказал: «все понятно», но это неверно. Объяснилось кое-как одно—происхождение имени. Но основное — как пришла отцу в голову идея назвать дочку «Шестеренка», — осталось по-прежнему загадочным. Вполне возможно, по долгу службы он постоянно имел дело с моторами, отлично знал эту шестерню. Но разве это причина? Разве естественно будет, если ботаник назовет сына Чертополохом, энтомолог дочку —Гусеницей, а врач своих ребят — Аппендицитом и Золотухой? Это, может быть, было бы вполне нормальным с точки зрения наших далеких предков: те не видели ничего плохого в том, чтобы иметь дочурку Малинку и сына Щетинку. Но мы-то живем не в XV веке! Мы предъявляем к именам совсем другие требования: мы хотим, чтобы имя было и звучным и осмысленным, чтобы оно было, помимо всего прочего, именем, а не случайно прилепленным к человеку любым словом. Как же этого добиться?

Мало кто знает теперь, что в свое время, в двадцатых и в начале тридцатых годов нашего века, было сделано несколько отважных попыток создать для населения нашей страны нечто вроде «советских святцев». На протяжении нескольких годов разными издательствами было выпущено немало календарей, содержавших, так сказать, рекомендательные списки новых имен. Списки эти включали большое число предложений; среди них встречались совсем неплохие. И все же, если вы переберете своих знакомых или заглянете в любой список граждан, родившихся уже после Октябрьской революции, вы увидите: подавляющее большинство их носит самые обыкновенные, привычные, стародавние (то есть введенные еще церковью) имена. В чем же тут дело? Почему это так? Почему попытки наших номофилов повисли в воздухе? Ведь как будто бы нет никаких причин нашим людям так упорно держаться за старину. Почему бы в самом деле не принять рядом с хорошо известным и любое число новых, — красивых, и по звуку и по значению, имен?