Р-23Р и Р-23Т (изделие 340/360)

При разработке УР средней дальности Р-23 (К-23) для истребителя МиГ-23 были учтены требования помехозащищенности, селекции цели (из нескольких возможных) и повышения маневренности. Любопытной особенностью К-23 на этапе разработки должно было стать использование комбинированной тепло-радиолокационной ГСН, сулившей широкий диапазон применения и помехоустойчивость. Однако эта затея оказалась труднореализуемой, и вскоре перешли к варианту комплектации отдельными РГСН и ТГСН. При этом задача борьбы с маловысотными целями и атаке их на фоне земли привела к внедрению режима непрерывного излучения РЛС и доплеровской селекции сигналов, отражающихся от летящих целей и неподвижной земной поверхности. Сложность заключалась в возможности «ослепления» ГСН на подвеске непрерывным излучением (у импульсных РЛС с помощью канала синхронизации ГСН переодически отключалась на время импульса). Для К-23 пошли на подключение ГСН уже после старта, с уходом ракеты от излучающей РЛС, когда и выполнялся захват цели. Это, в свою очередь, потребовало четкой стабилизации ракеты по крену с отказом от роллеронов. Проблемы и задержки с разработкой РЛС и ракет привели к оснащению уже пошедшего в серию МиГ-23 «временным» вариантом комплекса вооружения, заимствованным у МиГ-21 с РЛС «Сапфир-21» и ракетами семейства К-13. Полноценный комплекс вооружения с ракетами К-23 был принят на вооружение только в январе 1974 года ПСМ № 25-13.

Ракета солидных размеров имела несущее крыло и дестабилизаторы в носовой части. Снижение устойчивости и балансировочного момента, наряду с размещением рулевых поверхностей в вихревом следе крыла, позволило обойтись силовыми приводами меньшей мощности. Ракета не имела роллеронов и элеронов - стабилизация по крену осуществлялась автопилотом, управлявшим четырьмя независимыми рулями.

Р-23Т на пусковом устройстве АПУ-23М1 истребителя МиГ-23МЛ

Р-23Р и Р-60М на истребителе МиГ-23МЛ

В варианте Р-23Р (изделие 340) с РГСН «Топаз» ракета весила 223 кг, в исполнении с ТГСН типа 23ТЗ (ТГС-23) «тепловая» Р-23Т (изделие 360) - 217 кг. РГСН с углом автосопровождения 100° должна была обеспечивать селекцию целей на фоне земли, а повышенная чувствительность ТГСН с углом пеленга 120° дала возможность атаковать самолет противника и из передней полусферы - для захвата цели хватало даже слабого кинетического нагрева передних кромок самолета. Из-за разницы в обводах и массе ГСН и всей передней части корпуса ракет «тепловые» комплектовались дестабилизаторами почти вдвое меньшего размаха, чем «радийные». За счет «отложенного» захвата РГСН, начинавшегося только с 3-й секунды полета, дальность пуска могла до полутора раз превышать собственно дальность захвата цели. Для охлаждаемой жидким азотом ТГСН целеуказание и захват цели проводился на подвеске. Дальность захвата составляла, соответственно, 27 и 16 км, а пуск мог производиться при перегрузке до 5 д.

Большие габариты ракеты привели к изрядной высоте пускового устройства АПУ-23М, имеющего проем для снижения «парусности» при полете самолета со скольжением (в первоначальном варианте АПУ-23 его пилон был цельным).

На земле ГСН ракет обычно прикрываются защитным колпачком

При разработке рассматривались разные варианты оснащения БЧ - осколочно-фугасной массой 23,5 кг или стержневой массой 26 кг, но выбор был сделан в пользу последней, в комплектации с радиовзрывателем. Ее конструкция обеспечивала направленность и высокую энергию разлета поражающих элементов. Стержневая БЧ содержит 6 кг взрывчатки и уложенную на профилированном ложе сетку из двух рядов стержней, образующую при подрыве кольцо радиусом 8 м .

Реализовать все заложенные достоинства полностью не удалось: Р-23 оказалась сложной в устройстве, включавшем, помимо прочего, и встроенные контрольно-проверочные цепи. Это требовало от летчика точного соблюдения последовательности операций по подготовке и проверке ракеты перед пуском. И все же, по данным пусков в 1975 - 1978 гг., на сбитие одной мишени требовалось 1,8 - 2 Р-23Р, 1,1 - 1,2 Р-23Т и 1 - 1,5 Р-60.

Детали Р-23Р раннего выпуска. Ракета подвешена на АПУ-23

Сопло и рули Р-23Р

Для отработки навыков применения ракеты предназначались «летные» Р-23УТ и «технические» Р-23УД для тренировок наземного персонала.

Р-23 прошли боевое крещение в ливанских боях 1982 года, где ими были сбиты 6 самолетов израильтян. Большинство пусков с сирийских МиГ-23 производилось на встречных курсах с дистанцией 10 - 18 км без визуальной видимости целей, причем разрыв мощной БЧ даже в 20 м от самолета противника выводил его из строя.

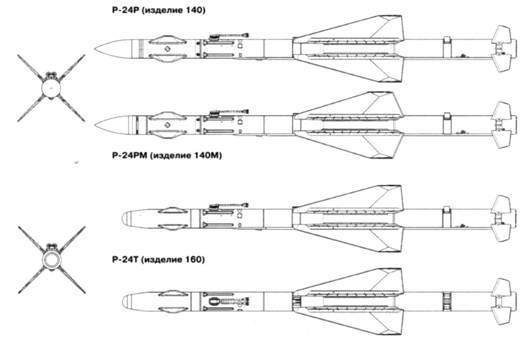

Р-24Р и Р-24Т (изделие 140/160)

Преодолеть недостатки Р-23 и достигнуть требуемого уровня удалось, создав УР средней дальности Р-24Р и Р-24Т (изделие 140/160), относящихся уже к третьему поколению авиационных ракет. Они оснащались всеракурсной ГСН, обеспечивавшей захват целей на фоне земли (включая и малоразмерные, типа крылатых ракет) и новым автопилотом. Двигатель Р-24 имеет увеличенное время работы и обеспечивает большую дальность. Увеличение дальности, развивая принятую схему захвата цели на траектории после пуска было достигнуто двухэтапным наведением -вначале инерциальное от автопилота, выводящего ракету на «математическую» цель, положение которой и параметры движения вводятся в вычислитель с носителя перед пуском, а при выходе на рубеж захвата управление берет на себя ГСН.

Подвеска Р-24Т и Р-60М на истребители МиГ-23МЛД

Р-24Р на первом публичном показе в Кубинке

Тепловая головка Р-24Т, как и прежде, захватывала цель на подвеске. Р-24Р имела моноимпульсную ГСН типа РГС-24, а также бортовой блок подстройки под частоты РЛС носителя, что позволило сократить время подготовки к полету (Р-23Р для этого требовала специальной аппаратуры из комплекта СНО). Ракеты более эффективно поражали маневрирующие и низковысотные цели, обладали высокой помехозащищенностью и позволяли избирательно поражать объекты в плотном строю. Помимо ГСН, Р-24 получили новый двигатель ПРД-287, крыло измененной конфигурации, БЧ оснастили радиовзрывателем «Скворец». Изменениям подверглась и общая компоновка ракет: газогенераторы из центрального отсека перенесли в хвост, к рулям, а турбогенераторы системы электропитания - вперед за БЧ, к потребителям - автопилоту и ГСН. Впоследствии для борьбы с помехозащищенными целями ГСН модернизировали, присвоив ракете наименование Р-24РМ. Ракетами Р-24 вооружались истребители МиГ-23МЛ/П, причем обеспечивалась возможность применения одновременно ракет с РГСН и ТГСН (прежде для смены боекомплекта требовалась и замена блоков прицела на самолете). Для учебных целей предназначались варианты Т-140Р ит-160Р