Рис. 6. Механизм действия фермента: 1 — фермент; 2 — субстрат; 3 — фермент-субстратный комплекс; 4 — фермент-продуктный комплекс; 5 — освобожденный продукт

На скорость ферментативных реакций могут оказывать влияние различные факторы. Известно, что скорость химических реакций зависит, прежде всего, от концентрации веществ. У ферментативных реакций есть особенность. Их скорость зависит не столько от концентрации субстрата, сколько от концентрации фермента. Скорость реакции прямо пропорциональна концентрации фермента. Это связано с тем, что количество молекул фермента определяет, как быстро будет протекать реакция.

Скорость реакции и активность фермента зависят от температуры, причем она уменьшается как при низких, так и при высоких температурах. При низких температурах слишком мала энергия активации молекул субстрата и фермента. При высоких температурах белки-ферменты денатурируют, т. е. сворачиваются и полностью разрушаются. Оптимальным считается температурный интервал от 25 до 4 °C.

На активность фермента и скорость реакции влияет различная концентрация ионов H+ и OH-, т. е. pH среды. Большинство ферментов активны в узких пределах pH, чаще в нейтральной среде. Сдвиг концентрации ионов водорода может изменить электрический заряд белка-фермента, что приведет к изменению конфигурации молекулы и падению активности. Некоторые ферменты могут катализировать реакции в слабощелочной среде, например амилаза слюны, а другие — в кислой среде, например фермент желудка пепсин. Перепады pH среды также вызывают денатурацию фермента, но она, как правило, в клетках обратима.

На скорость реакции и активность ферментов могут влиять и различные низкомолекулярные вещества. Активаторами ферментов являются ионы некоторых металлов. Они могут соединяться с регуляторным центром фермента, изменять его конфигурацию и повышать активность. Некоторые ферменты работают только в присутствии определенных ионов.

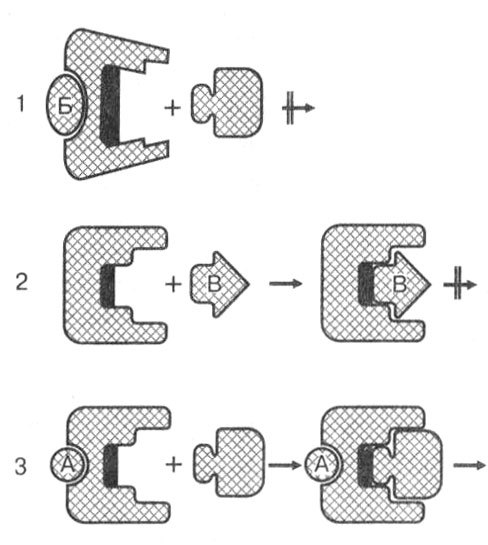

Ингибиторы, наоборот, замедляют или совсем прекращают работу ферментов. Ингибирование может быть двух типов: конкурентное и неконкурентное (рис. 7). При конкурентном ингибировании низкомолекулярное вещество, сходное по строению с субстратом, связывается с активным или субстратным центром фермента. Однако ингибитор расщепляться ферментом не может, он лишь блокирует доступ настоящего субстрата, являясь его конкурентом. Неконкурентный ингибитор не похож на субстрат и не может занять его место в активном центре. Но он легко присоединяется к регуляторному центру фермента, изменяет его конфигурацию таким образом, что доступ субстрата в активный центр становится невозможным.

Рис. 7. Действие ингибиторов и активаторов на фермент: I — действие неконкурентного ингибитора Б приводит к изменению конфигурации белка, и субстрат не может присоединиться к активному центру фермента; 2 — конкурентный ингибитор В занимает место субстрата в активном центре и блокирует его, но реакция не идет из-за несоответствия вещества конфигурации активного центра; 3 — действие активатора А так изменяет конфигурацию фермента, что субстрат легко присоединяется к активному центру, реакция происходит и продукты освобождаются

На ингибировании основано действие многих ядов и лекарственных препаратов. Некоторые ферменты полностью теряют активность в присутствии ионов тяжелых металлов — ртути, мышьяка, свинца. Они образуют комплексы с сульфидными группировками и вызывают необратимую денатурацию фермента.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какую природу имеют ферменты?

2. Охарактеризуйте строение фермента и каждого из его центров.

3. Объясните последовательность взаимодействия субстрата с ферментом.

4. Как скорость реакции зависит от концентрации фермента и субстрата? Почему при повышении концентрации субстрата скорость реакции возрастает до определенной величины, а далее остается неизменной?

Как изменяется скорость реакции в зависимости от температуры? Какая температура является оптимальной и почему?

Как зависит активность фермента в зависимости от pH среды? Почему ферменты работают в основном в среде, близкой к нейтральной, а не в сильно кислых или щелочных средах?

Как влияют ингибиторы на активность ферментов? Опишите механизм действия каждого вида ингибирования. В чем их отличие?

С каким ингибитором осуществляется присоединение активатора? Могут ли активаторы присоединяться в другие центры фермента? Почему?

Некоторые ферменты активны только в присутствии витаминов. Почему? В каком центре фермента работают витамины?

3. Первичный синтез органических веществ. Фотосинтез

Фотосинтез является основополагающим процессом живой природы. Благодаря этому процессу, из неорганических веществ синтезируются органические соединения, необходимые для построения всех живых тел.

Фотосинтез (от греч. phōtos — свет и synthesis — соединение) — это процесс первичного синтеза органических веществ из неорганических (углекислого газа и воды), протекающий под действием солнечного света. Общее уравнение фотосинтеза можно представить так:

6H2O + 6CO2 C6H12O6 + 6O2

Энергетически бедные вещества — вода и углекислый газ — при фотосинтезе превращаются в энергетически богатые органические вещества, при этом солнечная энергия аккумулируется в их химических связях. В результате этого процесса для живых организмов становятся доступными энергия и углерод, который входит в состав всех органических веществ. Кроме того, в процессе фотосинтеза в атмосферу выделяется кислород, необходимый для дыхания почти всех живых организмов.

История изучения процесса фотосинтеза

В течение нескольких веков ученые-биологи пытались разгадать тайну зеленого листа. Долгое время считалось, что растения создают питательные вещества из воды и минеральных веществ. Это убеждение было связано с экспериментом голландского ученого Яна ван Гельмонта, проведенным еще в XVII в. Ученый посадил деревце ивы в кадку, точно измерив его массу — 2,3 кг и массу сухой почвы — 90,8 кг. В течение пяти лет он только поливал растение, ничего не внося в почву. Через пять лет масса дерева увеличилась на 74 кг, тогда как масса почвы уменьшилась лишь на 0,06 кг. Ван Гельмонт сделал вывод, что растение образует все вещества из воды. Таким образом, ученый установил одно вещество, которое необходимо растению для фотосинтеза.

Первую попытку научного определения функции зеленого листа предпринял в 1667 г. итальянский натуралист Мерчелло Мальпиги — основатель анатомии растений. Он заметил, что если у проростков тыквы оторвать первые зародышевые листочки, то растение перестает развиваться. Мальпиги высказал следующее предположение: под действием солнечных лучей в листьях растения происходят какие-то преобразования и испаряется вода. Однако на эти предположения не обратили особого внимания.

Через 100 лет женевский ученый Шарль Бонне заметил любопытный факт: листья растений, погруженные в воду и выставленные на солнце, покрываются пузырьками воздуха. Бонне попытался определить, откуда берется воздух — из растений или из воды. Он поставил опыт: взял стакан с прокипяченной водой, т. е. не содержащей воздуха, и поместил в нее листья растения. Пузырьки не появлялись. Отсюда ученый заключил, что пузырьки выделяются не из листьев, а из воды. Тогда Бонне видоизменил опыт. Через газоотводную трубку он несколько раз подышал в воду и заметил, что пузырьки снова стали появляться. Бонне сделал вывод: растение не играет существенной роли в процессе выделения пузырьков, они собираются из воды на поверхности листа. Вывод оказался неверным.