Для того чтобы исключить ложноположительный паттерн первого рода, Катания и Каттс ввели так называемую отсрочку переключения (COD), которая увеличивала период времени между нажатиями левой кнопки и последующими подкрепленными нажатиями правой кнопки, тем самым обособляя их от любого значимого паттерна. То есть в том случае, когда (А) левая кнопка некорректно ассоциировалась с (В) очком, складывался суеверный паттерн, но при разносе А и В по времени ассоциативная связь распадалась. Как следовало ожидать и надеяться, людям понадобилась более продолжительная отсрочка переключения, чем голубям, поскольку, видимо, мы наделены более выраженной по сравнению с птицами когнитивной способностью удерживать ассоциации в памяти. Однако это палка о двух концах. Наша более выраженная способность к обучению зачастую компенсируется более выраженной способностью к магическому мышлению. От суеверий у голубей легко избавиться, у людей же сделать это гораздо труднее.[38]

Животные тоже знают

Паттерничность распространена в царстве животных. Проведенные в 50-х годах ХХ века ранние исследования Нико Тинбергена и Конрада Лоренца, первопроходцев в изучении этологии (эволюционных истоков поведения животных), продемонстрировали способность многих организмов быстро формировать стойкие паттерны. Лоренц, например, выявил импринтинг – одну из форм зависящего от фазы развития обучения, при котором у молодой особи вида в критический период ее развития образуется определенный и устойчивый паттерн памяти для того существа или предмета, которое появляется перед этой молодой особью в данный краткий промежуток времени. Так, изучая птенцов серых гусей, Лоренц обнаружил, что в критический период между тринадцатью и шестнадцатью часами от роду гусята обычно видят мать, в итоге ее образ запечатлевается у них в мозге. Подтверждая свою гипотезу, озорник Лоренц принимал меры, чтобы в критический момент самому оказаться в поле зрения гусят, и в дальнейшем целая стая птиц бегала по территории исследовательской станции за «мамашей» Конрадом.[39]

Одну из форм обратного импринтинга можно наблюдать у людей в виде запрета на инцест. Два человека, которые провели рядом критический период детства, вряд ли найдут друг друга сексуально привлекательными, когда повзрослеют. Эволюция заложила в нас это общее правило: не спаривайся с тем, с кем вырос, поскольку это скорее всего твои братья и сестры, следовательно, генетически слишком схожие с тобой особи.[40] Опять-таки генетических вычислений мы не делаем. Естественный отбор производит расчеты за нас и наделяет нас эмоциями, в случае инцеста – отвращением. Наш мозг в результате развития восприимчив к формированию «паттерничностей» инцеста, и это происходит даже с людьми, с которыми вместе мы выросли, но которые являются нашими сводными родственниками или генетически не связаны с нами. Это ошибка первого рода, ложноположительное срабатывание, и оно развилось ввиду того, что в нашем палеолитическом прошлом окружающие в домах нашего детства были преимущественно кровными родственниками.

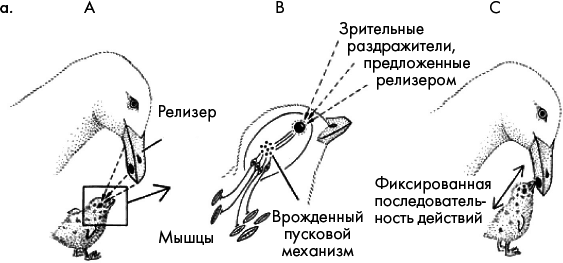

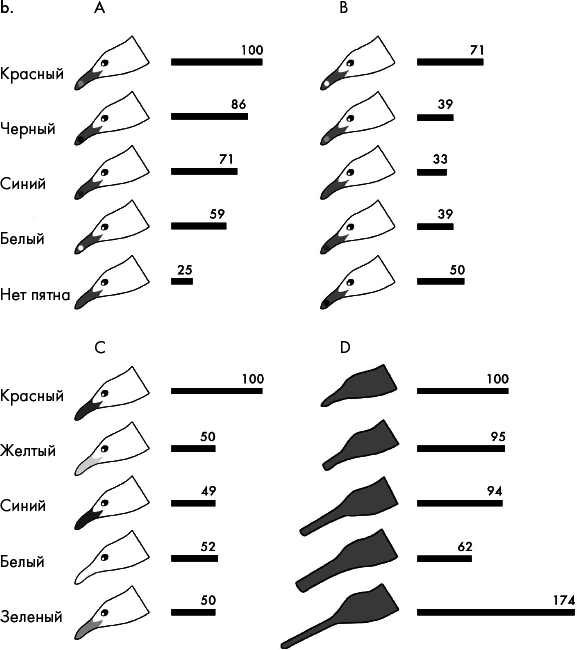

Исследуя поведение серебристой чайки, Нико Тинберген заметил, что птенец, увидев желтый клюв матери с красным пятном, сразу начинает клевать его, побуждая мать отрыгивать пищу и кормить птенца. Дальнейшие экспериментальные исследования этого феномена показали, что желтые клювы с красным пятном птенцы клюют в три раза чаще, чем одноцветные желтые клювы без красного пятна. Тинберген обнаружил, что выращенные в изоляции и выкормленные человеком птицы иногда клюют вишни или красные круги на подошвах теннисных туфель. Это свидетельствует о том, что даже в очень раннем возрасте у птенцов наблюдается врожденное предпочтение красного цвета, особенно если он находится на клюве (рис. 2). Тинберген зашифровал эту последовательность действий таким образом: сигнальный раздражитель приводит в действие врожденный пусковой механизм в мозге, что влечет за собой фиксированную последовательность действий, или СР-ВПМ-ФПД. В случае с птенцом серебристой чайки красное пятно, отчетливо выделяющееся на желтом клюве его матери, служит сигнальным раздражителем, вызывающим срабатывание врожденного пускового механизма в мозге птенца и заставляющим его осуществить фиксированную последовательность действий – клевать красное пятно. В свою очередь, для его матери это служит сигнальным раздражителем, вызывает срабатывание врожденного пускового механизма в ее мозге и приводит к фиксированной последовательности действий – отрыгиванию пищи.[41]

а. Нико Тинберген обнаружил: когда птенец серебристой чайки видит желтый клюв своей матери-чайки с красным пятном на нем, то сразу начинает клевать это пятно, заставляя мать отрыгнуть пищу и покормить птенца. Это процесс «сигнальный раздражитель (СР) – врожденный пусковой механизм (ВПМ) – фиксированная последовательность действий (ФПД)». Из: Джон Олкок, «Поведение животных: эволюционный подход» (John Alcock, Animal Behavior: An Evolutionary Approach, Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 1975), с. 164. Первоначально опубликовано в Нико Тинберген и А. С. Пердек, «О ситуации с раздражителем, вызывающим реакцию просьбы у недавно вылупившихся птенцов серебристой чайки» (Niko Tinbergen, A. C. Perdeck, On the stimulus situation releasing the begging response in the newly hatched herring gull chick, Behaviour 3, 1950), 1–39.

b. Дальнейшие экспериментальные исследования феномена паттерничности СР-ВПМ-ФПД показали, что желтые клювы с красным пятном недавно вылупившиеся птенцы клюют в четыре раза чаще, чем желтые клювы без красного пятна, и, кроме того, некоторые формы клювов действуют как суперраздражитель, провоцирующий усиленное клевание. Из: Нико Тинберген и А. С. Пердек, Behaviour 3, 1950, 1–39. Перепечатано в: Джон Олкок, «Поведение животных: эволюционный подход» (John Alcock, Animal Behavior: An Evolutionary Approach, Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 1975), с. 150.

Рис. 2. Система паттерничности СР-ВПМ-ФПД

Почему и как мы узнаем лица

Распознавание лиц у людей – еще одна форма системы паттерничности СР-ВПМ-ФПД, которая начинает проявляться вскоре после рождения. Когда младенец видит счастливое лицо воркующей с ним матери или отца, это лицо служит сигнальным раздражителем, приводящим в движение врожденный пусковой механизм в мозге младенца и вызывающим фиксированную последовательность действий – ответную улыбку. В итоге возникает гармония взглядов, воркования и улыбок родителей и младенца, и между ними крепнут родственные узы. Причем лицо не обязательно должно быть настоящим. Две черные точки на листе картона тоже вызывают у младенца улыбку, а одна точка – нет, указывая, что эволюция заложила в мозг младенца определенную программу, побуждающую его искать и находить упрощенное изображение лица – от двух до четырех значимых точек: два глаза, нос и рот, которые можно представить даже в виде двух точек, одной вертикальной и одной горизонтальной черты.

Программное обеспечение для распознавания лиц было встроено в наш мозг эволюцией по причине важной роли, которую играет лицо в установлении и поддержании отношений, чтении эмоций, определении доверия в социальном взаимодействии. По белкам глаз собеседника мы определяем направление его взгляда. Расширение зрачков собеседника мы воспринимаем как признак возбуждения (в том числе сексуального, гневного или иного). Мы сканируем лица окружающих в поисках утечки эмоций – грусти, отвращения, радости, удивления, гнева и счастья. Мы тонко подмечаем разницу между настоящей и поддельной улыбкой, для первой из которых характерен подъем внешних век. Лица имеют большое значение для таких общественных приматов, как мы. Вот почему мы склонны видеть лица в беспорядочных рисунках природы: мой излюбленный пример – лицо на Марсе, а на самом деле изъеденная эрозией гора, но известны и многие другие (рис. 3).