Вторым международным соглашением, существенно повлиявшим на японскую кораблестроительную политику и внесшим коррективы в линию развития миноносных сил, стал подписанный 22 апреля 1930 года Лондонский морской договор. Он установил цифру 1500 тонн как предел водоизмещения для эскадренных миноносцев (лидерам разрешалось быть на 350 тонн тяжелее, но их количество в составе миноносных сил не должно было превышать 16 процентов).

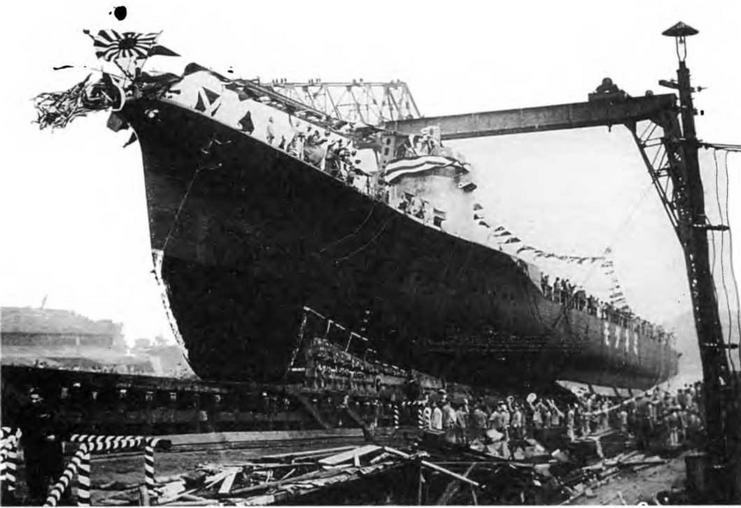

Эскадренный миноносец “Асакадзепво время спуска на воду.

Скрепя сердце японцы отказались от строительства “специального типа”. Итогом стало включение в “Программу 1931 года по замене вспомогательных кораблей” (или “Первая программа по замене”) 12 эсминцев типа “Хацухару”, которые в полной мере отражали принцип “максимум вооружения при минимуме водоизмещения”, позволяющий продолжить наращивание мощи легких сил флота прежними темпами. Проект корабля со стандартным водоизмещением 1400 тонн разрабатывался под руководством Фудзимото. Артиллерия была уменьшена всего на один ствол, количество торпедных аппаратов вообще осталось без изменений.

Столь мощное вооружение еще на стадии проектирования вызывало протесты со стороны отдельных представителей МТД, опасавшихся за мореходные качества эсминцев, однако их мнение не приняли в расчет. Флот требовал огневого превосходства любой отдельно взятой единицы над любым кораблем аналогичного класса у противника. В результате почти все японские корабли, построенные в конце 20-х - начале 30-х годов, страдали от излишнего верхнего веса и, как следствие, плохой остойчивости.

Миноносец “Манадзуру”.

Еще острее эти проблемы проявились на новом подклассе, введенном Лондонским соглашением, — 600-тонных миноносцах. Японцы приступили к их постройке в 1931 году, заложив “Томодзуру” и “Тидори”. При стандартном водоизмещении 535 тонн эти корабли вооружались тремя 127-мм орудиями и четырьмя 610-мм торпедными аппаратами. То есть было снижение водоизмещения вдвое по сравнению с полноценными эсминцами и сопровождалось уменьшением огневой мощи всего на 40 процентов. Вскоре морякам пришлось расплачиваться за слишком оптимистичные расчеты проектировщиков.

Во время маневров в районе Сасебо 12 марта 1934 года только что укомплектованный “Томодзуру” перевернулся в штормовом море, унеся жизни шести офицеров и 94 матросов. Вскоре плавающий вверх килем корабль был обнаружен, взят на буксир и отведен в Сасебо, где на следующий день его вернули в нормальное положение и ввели в док. Год спустя произошел так называемый “инцидент с Четвертым флотом”, попавшим в тайфун в 250 милях восточнее Мияко. Несколько кораблей получили серьезные повреждения, а эсминцам “Хацуюки” и “Югири” оторвало носовые части по мостики.

Оба случая расследовались комиссией под председательством адмирала Китисабуро Номура, которая установила, что причиной катастроф стала малая метацентрическая высота, вызванная поднятием центра тяжести (главным образом из-за перегрузки вооружением) и недостаточная продольная прочность. Фудзимото отправили в почетную отставку, а корабли практически всех классов подверглись эпидемии переделок. Прежде всего это коснулось кораблей типа “Хацухару”. Они лишились одного торпедного аппарата, было изменено размещение вооружения и перекомпонованы надстройки. Шесть последних эсминцев программы 1931 года перезаказали по новому проекту (тип “Сирацую”), отличавшемуся увеличенным водоизмещением, усиленным корпусом и четырехтрубными торпедными аппаратами. Значительный объем работ провели на миноносцах типа “Томодзуру”: с них убрали башни, заменив их одиночными 120-мм орудиями, наполовину уменьшили торпедное вооружение и переделали надстройки. Серия “Отори” строилась по измененному проекту.

Эскадренный миноносец “Минегумо” перед спуском на воду.

“Вторая программа по замене”, принятая в 1934 году, предусматривала постройку 12 эсминцев: шесть заказаны по типу “Сирацую”, а шесть других позже были перезаказаны по типу “Асасио”. На последних усилили артиллерийское вооружение, хотя далось это ценой выхода водоизмещения за лимиты Лондонского договора. Одновременно с реализацией данной программы начались совещания по политике военного кораблестроения в связи с окончанием действия Вашингтонского соглашения.

3 июня 1936 г. было утверждено третье изменение “Политики Имперской обороны”. Главной задачей Японии в будущей войне становился захват богатых природными ресурсами районов Юго-Восточной Азии. Основным вероятным противником оставались США, за ними шли СССР, Китай и Великобритания. Голландия, которой принадлежала огромная по размерам и численности населения Индонезия, даже не принималась в расчет ввиду слабости ее вооруженных сил.

Эскадренный миноносец “Юкикадзе” на достройке.

По оценкам МГШ для достижения поставленных целей Япония должна была располагать флотом из 12 линейных кораблей, 10 авианосцев, 20 крейсеров класса “А” и 8 -ми класса “В”, 14 крейсеров-лидеров, 70 подводных лодок и 96 эскадренных миноносцев. Из этих сил формировалась первая линия — Первый и Второй флоты, в каждый из которых входило бы по три эскадры эсминцев (48 единиц на каждый флот). Возраст последних не должен был превышать 16 лет, и более старые предназначались для эскортной службы, охраны прибрежной зоны, отработки боевых задач и подготовки экипажей.

Изменение военной доктрины потребовало пересмотра “Инструкций морского боя”. Поскольку противостоять мощи американского линейного флота в открытом бою японцы не могли, основной акцент сделали на нанесение массированного торпедного удара по противнику в темное время суток. Эскадренные миноносцы со времен русско-японской войны готовились именно для таких атак, теперь же они должны были усиливаться тяжелыми крейсерами. На многочисленных учениях и маневрах отрабатывались совместные действия эсминцев и тяжелых крейсеров в ночных условиях, использование прожекторов, осветительных снарядов, тренировка наблюдателей и расчетов огневых средств. Наиболее современные эсминцы типов “Асасио” и “Сирацую” сводились во Второй флот —“Соединение ночного боя” или “Передовое ударное соединение”. Основу миноносных сил Первого флота (“Главные силы”) составляли корабли типа “Фубуки” и “Хацухару”. Таким образом, вместо требовавшихся 48 эскадренных миноносцев современных типов, Первый флот имел 30, а Второй — 20.

Эскадренный миноносец “Новаки”.

Подобное положение не могло устраивать флотское руководство. В конце 1936 года было выдано задание на проектирование нового эскадренного миноносца. Япония, пока еще негласно, отказалась от соблюдения условий Лондонского договора, поэтому корабелам удалось в полной мере обобщить весь положительный и отрицательный опыт строительства предыдущих серий. В результате появился “Кагеро” — лучший японский эскадренный миноносец классического образца, сочетавший в себе мощное артиллерийское и торпедное вооружение, хорошую мореходность и большую дальность плавания. По принятой в 1937 г. “Третьей программе по замене” заказали 15 единиц данного типа.

Вместе с этим в МТД началась работа над проектом эсминца с котлами высокого давления, более мощной энергетической установкой и повышенной скоростью хода. Первый такой корабль — “Симакадзе” (впрочем, так и оставшийся единственным) заказали по программе 1939 г. в рамках “Четвертой программы по замене”. Одновременно с ним была санкционирована постройка еще трех “кагеро”.