Четыре дня, проведенные при озере Сого-норе среди ликующей весенней природы, промелькнули незаметно.

Посланный к торгоут-бэйлэ казак Бадмажапов возвратился с положительным результатом: принявший сначала очень надменный вид монгольский, или торгоутский князь вскоре изменил политику, поручил своему полицейскому проводнику доставить экспедицию в соседство его ставки Даши-обо, на левом берегу Морин-гола и пообещал полное содействие по переходу Алашанской пустыни и по достижению развалин Хара-Хото.

Надо было торопиться с выступлением. Шестнадцатого марта я пошел последний раз взглянуть на ближайшее к нашему биваку озерко, уже совершенно освободившееся ото льда. Вода значительно прибыла; на тихой голубой ее поверхности под лучами утреннего солнца беззвучно скользили лысухи, утки-кряквы и нырки; посередине озерка беззаботно плавал одинокий нырец-чомга.

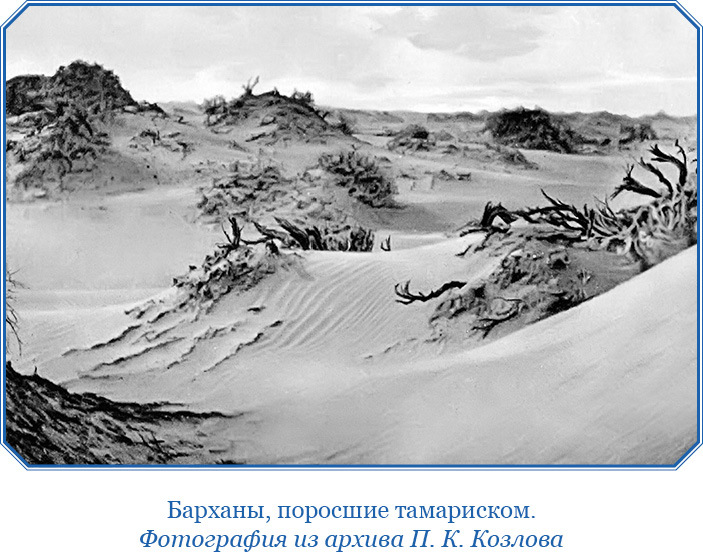

Так как Мунунгин-гол своим разливом мог помешать нашему движению, мы на время оставили его долину и направились рядом с полосой высоких песчаных барханов, и следовали к урочищу Торой-онцэ вдоль сухого рукава реки, несшего следы пребывания довольно большого количества воды; там и сям замечались остатки древних плотин и мельниц.

Достигавшие восьмидесяти и даже ста футов [до 30 м] в высоту, песчаные барханы залегали по соседству с долиной реки, имея преобладающее направление – меридиальное. Некоторые из барханов стояли отдельно, некоторые извивались змеей, характеризуясь самыми причудливыми очертаниями, среди которых выделялись конусы с равнобокими скатами, указывающими на постоянную периодичность господствующих западного и восточного ветров. Во время нашего движения поднялся сильный восточно-юго-восточный ветер, оживлявший пески: отдельные вершины песчаных холмов стали куриться, словно вулканы – песок взвивался кверху и падал обратно столбом; ветер передувал песок с крутой стороны бархана на пологую и нес его дальше, к щебневой равнине. Скоро ветер перешел в бурю. Окрестности заволокло густою пылью, омрачившей воздух и сократившей горизонт до полуверсты. По равнине потянулись длинные песчаные полосы, напомнившие нашу поземку. Периодически встречные порывы бури спирали дыхание, песок слепил глаза, не давая возможности ступить шагу; не только мелкий песок, но даже и крупные песчаные зерна высоко взлетали на воздух и до чувствительной боли хлестали в лицо сидящих верхом на верблюде. С гребней придорожных барханов песок сдувало массами и видоизменяло их второстепенные очертания.

Потеряв среди пыльного тумана настоящее направление, наш проводник слегка сбился с пути, но общими усилиями нам все же удалось довольно скоро добраться до колодца Омук-тала, миновав по дороге развалины башни Атца-цончжи, сложенной из сырца-кирпича с тростником и служившей во времена Хара-Хото, вероятно, своего рода сигнализационным пунктом. На следующий день, семнадцатого марта, мы прибыли в урочище Торой-онцэ, которое было отмечено для нашей стоянки самим князем Торгоут-бэйлэ.

Берущая начало в снеговых полях величественного Нань-шаня река Эцзин-гол стремительно несется к северу, борясь с горячим дыханием пустыни почти на протяжении пятисот верст, прежде нежели окончательно погибнет, разбившись на многочисленные рукава, воды которых собираются в двух бассейнах: восточном – меньшем, проточном, почти пресном Сого-норе и западном – раза в три-четыре большем, нежели Сого-нор, замкнутом соленом Гашун-норе. Главнейшими рукавами Эцзин-гола являются: многоводный Морин-гол, впадающий в Гашун-нор, и весьма бедный водою Ихэ-гол, в свою очередь делящийся еще на несколько рукавов, самый восточный из которых – Мунунгин-гол, и заканчивающийся в Сого-норе. Такое распределение воды в низовьях Эцзин-гола не имеет, по-видимому, постоянного характера; из данных, приведенных В. А. Обручевым, а затем и А. Н. Казнаковым, видно, что в те времена, наоборот, Ихэ-гол, т. е. «Большая река», оправдывал свое название: имел значительно большее количество воды, нежели Морин-гол. По сравнительным данным путешественников и показаниям туземцев можно заключить, что на протяжении известного исторического времени перемещение водных артерий нижнего Эцзин-гола происходит с востока на запад.

Урочище Торой-онцэ, где нам предстояло прожить некоторое время, расположено на правом, более высоком берегу Мунунгин-гола. Эта река, постоянно менявшая свой уровень, в наше время достигала семидесяти – восьмидесяти [до 25 м], а местами и ста футов ширины [30 м] при двух-трех футах глубины [0,6–0,9 м] и плавно, но довольно стремительно катила свои мутные илистые воды, по которым изредка скользили небольшие стекловидные льдинки. Тихие монотонные берега мало отражали на себе весеннее настроение природы; правда, по бортам берегов начал зеленеть камыш, да кое-где на отмелях виднелись пролетные странники, как, например, стайка больших кроншнепов или пара черных аистов. В тихие ясные проблески, отдыхая от надоедливых западных и восточных бурь, мы наблюдали за парой нарядных фазанов (Phasianus satscheuensis [Phasianus eolchicus satscheuensis]), ютившихся неподалеку от бивака. Изредка мимо нас вдоль течения реки тянулись гуси, лебеди, крикливые чайки, а над лагерем почти постоянно кружились коршуны, издавая свой переливчатый свист и стремглав бросаясь на куски развешанного казаками для высушки мяса. Зато и казнили же их наши препараторы за такую дерзость. По вечерам слышалась приятная песенка местной певуньи, небольшой юркой кустарницы – Rhopophilus pekinensis albosuper-ciliaris.

Из оседлых птиц в низовьях Эцзин-гола мы наблюдали, помимо отмеченных выше, усатых синиц (Panurus biarmicus russicus), камышовых стренаток (Cynchramus pyrrhuloides [Emberiza pyrrhuioides]), сорок (Pica pica bactriana [Pica pica]), ворону черную (Corone corone [Corvus corone]), галочку (Coloeus neglectus), соек саксаульных (Podoces hendersoni), одиночек черных воронов (Corvus corax), воробьев (Passer ammodendri stoliczkae), хохлатых жаворонков, (Galerida cristata leauhmgensis), а из зимующих: сарычей, луней, сорокопутов (Lanius), рыжебрюхую краенохвостку (Ruticilla erythrogastra [Phoenicurus erythrogastra]) и немногих других. Что же касается до маммологической фауны, то в этом отношении долине Эцзин-гола свойственны: антилопа хара-сульта, волки, лисицы, дикие кошки, рысь, различающаяся у туземцев по оттенкам шерсти: красноватым, сероватым и темным, заяц, песчанки и другие более мелкие грызуны.

Вблизи нашей стоянки жителей было немного, как немного их было и по долине Эцзин-гола, в ее среднем и нижнем течении – всего в количестве ста тридцати – ста пятидесяти юрт или семейств. Монголы-торгоуты пришли сюда из Чжунгарии[77], с Кобук-сайря, около четырехсот пятидесяти лет тому назад, когда еще девственные эцзин-гольские берега были покрыты непроходимыми чащами леса, который торгоуты жгли в течение первых трех лет, чтобы образовать свободные площади для пастбищ. Торгоуты и до сих пор сохраняют родственные и дружеские связи со своими кобук-сайрскими родичами и пользуются всяким случаем, чтобы попутно завернуть друг к другу в гости; при этом часто путешествующий торгоут оставляет своих усталых животных отъедаться на кормах гостеприимных друзей до своего обратного следования, а сам взамен на время получает свежих верблюдов и лошадей.

Хошун управляется родовым князем третьей степени, бэйлэ, имеющим главную ставку в системе западного рукава реки Морин-гол, отстоящую верстах в десяти от нашего лагеря. Ближайшим помощником и советчиком управителя является престарелый мэрэн-цзангэ-Цыдэн-Дагво, женатый на молодой двадцатишестилетней дочери бэйлэ и совмещающий в себе одном почти всю несложную администрацию торгоут-бэйлэ. Два-три маленьких чиновника составляют канцелярию управления.

Известный под именем Даши, настоящий бэйлэ состоит десятым управителем со времени переселения торгоутов. Он наследовал не отцу, а старшему брату, говорят, скоропостижно умершему не без греха младшего брата, честолюбивого, скупого, жестокого человека, ставшего таким образом главою хошуна.