Можно было бы излить свой гнев перед друзьями-студентами, работавшими на Crimson, но это, скорее всего, привело бы к неприятным последствиям, вызвав официальный ответ, в котором бы сообщалось, что Гарвард никогда не мог адекватно вознаградить своих сотрудников за все их неоценимые заслуги в деле обогащения научной среды. Вместо этого я поговорил с лучшим химиком Гарварда, Бобом Вудвордом, который и сам скоро должен был получить Нобелевскую премию. Он попытался меня успокоить, говоря, что, по его мнению, Гарвард не вознаградил меня по неразумности нашего посредственного президента, а вовсе не желая преднамеренно оскорбить. Боб сказал, что готов написать Франклину Форду о том, что, если бы с ним самим так обошлись, он был бы столь же недоволен руководством Гарварда. Позже Франклин Форд вызвал меня в свой кабинет, чтобы сказать, что меня никто не хотел оскорбить, а все дело в том, что в первую очередь решили повысить зарплату другим преподавателям, у которых она была особенно низкой. В следующем году моя зарплата выросла на 2000 долларов. Спартанская жизнь, которую я вел в доме номер 10 по Эппиан-Уэй, как и прежде, позволяла мне постоянно тратить меньше, чем я зарабатывал.

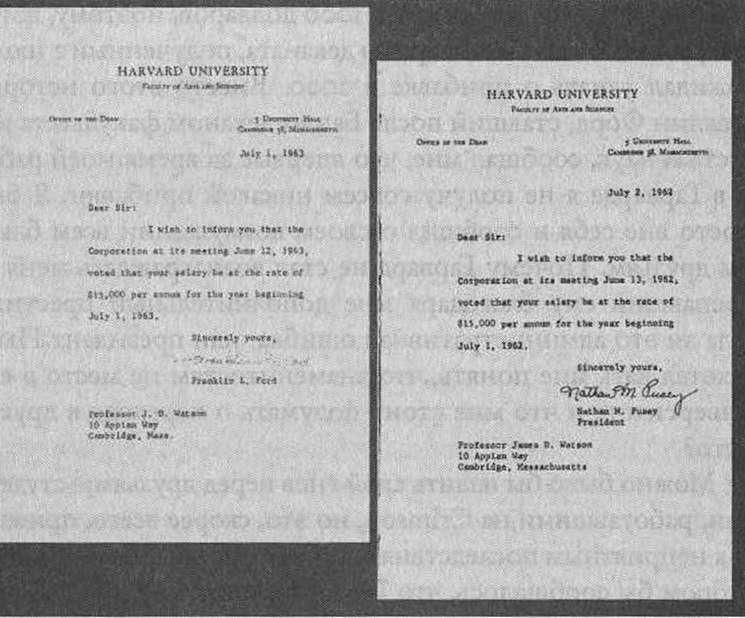

Письма, полученные в начале и в конце того учебного года, когда я получил Нобелевскую премию — но не получил прибавки от Гарварда.

Я задумывался о деньгах только тогда, когда хотел приобрести картину или рисунок по цене, которая была за пределами моих возможностей. И все же я был бы на 1000 долларов беднее на момент подачи налоговой декларации во все последующие годы, если бы не выказал тогда своего неудовольствия.

Для поддержания моего духа более существенную роль, чем зарплата, играли научные результаты моей лаборатории. Здесь у меня было чему порадоваться — прежде всего, высокому качеству последней порции моих магистрантов, состоявшей из Джона Ричардсона, Рея Гестеланда, Марио Капекки и Гэри Гассина. Теперь, когда информационная РНК была открыта, они и сами знали, что делать дальше. В основе их многочисленных успехов было все более частое использование фаговых цепочек РНК в качестве матриц для синтеза белков. Чтобы дать старт этим экспериментам, Рей Гестеланд работал вместе с Хельгой Доути над определением молекулярного состава РНК-содержащего фага R17, РНК-составляющая которого, включающая лишь тысячи три нуклеотидов, скорее всего, кодировала всего от трех до пяти разных белков.

Самым большим сюрпризом лета 1963 года было открытие, что РНК-содержащие фаги начинают цикл размножения с того, что прикрепляются к тонким ворсинкам (которые называются "пили"), отходящим от поверхности мужских клеток бактерии Е. coli. У женских клеток Е. coli такие ворсинки отсутствуют, чем и объясняется тот казавшийся загадочным факт, что РНК-содержащие фаги растут только на мужских бактериях. Электронной микроскопией у нас занималась Элизабет Крофорд, приехавшая на лето из Глазго вместе со своим мужем Лайонелом, вирусологом. Вскоре после их приезда мы втроем отправились в Белые горы, где случайно снискали гнев гнездящегося ястреба-тетеревятника, который пикировал на нас, пока мы спускались после тяжелого пешего подъема на гору Картер-Доум высотой более четырех тысяч футов.

Перед самым Днем труда[23] я полетел в Женеву, чтобы оттуда поехать в Италию читать лекции на финансируемой НАТО летней молекулярно-биологической школе. Эта школа проходила в Равелло, через залив от Неаполя. Среди других лекторов были Пол Доути, Фриц Липман, Жак Моно и Макс Перуц. Моя комната с высоким потолком на вилле Чимброне была бы идеальна, если бы не ночные налеты комаров. Фортуна подарила мне в качестве одного из шестидесяти студентов Клауса Вебера, молодого немецкого специалиста по химии белка, работавшего тогда над диссертацией во Фрайбурге, где он проводил эксперименты с ферментом β-галактозидазой. Клаус приехал в Равелло, чтобы расширить свои познания в области нуклеиновых кислот, и к концу двухнедельной программы принял мое приглашение приехать на следующий год в мою гарвардскую лабораторию для работы с РНК-содержащими фагами.

По окончании летнего курса лекций Лео Силард прилетел из Женевы, чтобы принять участие в проведении дальнейших дискуссий об учреждении в Европе центра исследований, конференций и курсов, подобного Лаборатории Колд-Спринг-Харбор в штате Нью-Йорк. Лео приехал в Европу прежде всего для продвижения своего последнего плана предотвращения ядерного уничтожения планеты. В Равелло он заехал по дороге в Дубровник на Пагуошскую конференцию по разоружению. Среди тех, кто также ненадолго остановился тогда на вилле Чимброне, были Оле Молёэ из Дании, Сидни Бреннер и Джон Кендрю из Кембриджа, Эфраим Качальский из Израиля и Джеффрис Уайман, живший теперь в Риме. К концу двухдневного совещания нам удалось заручиться широкой поддержкой для создания Европейской лаборатории по фундаментальной биологии, а также Европейской молекулярно-биологической организации из ста или двухсот ведущих европейских биологов.

В художественной галерее в Риме, куда я заехал на обратном пути, у меня не хватило смелости приобрести почти доступную для меня по цене сюрреалистическую картину художника Виктора Браунера, которого я тогда еще не знал. Однако за следующие несколько дней я купил небольшой рисунок Пауля Клее из галереи Moos, над которой располагалась женевская квартира Жана Вайгле, а также несколько рисунков Андре Дерена из галереи Maeght в Париже. Через неделю мои новые приобретения увидела принцесса Кристина, пришедшая ко мне в воскресенье днем вместе с несколькими другими гостями, которых я позвал, чтобы помочь ей освоиться в Гарварде. Ее сопровождала Антония Ионсон, наследница ведущего промышленного и судоходного семейного предприятия Швеции, тоже собиравшаяся провести этот год в Рэдклиффе. Чтобы атмосфера была более дружеской, я пригласил некоторых своих студентов, особенно студентов колледжа, работавших у меня над исследовательскими проектами. Но когда через сорок пять минут Кристина и Антония ушли, чтобы пойти в гости еще к кому-то, я задумался, будут ли у нас поводы общаться или мы только будем кланяться друг другу при встрече. Ни Кристина, ни Антония не выбрали курсов, которые могли бы привести их в один из научных корпусов Гарварда. С другой стороны, у Кристины должны были, скорее всего, сложиться приятельские отношения с Нэнси Хейвен Доу, студенткой Рэдклиффа, с которой я дружил, учившейся в школе Спенс. Она происходила из нью-йоркского светского общества, с которым первая принцесса Рэдклиффа наверняка хотела познакомиться.

Тем временем я все больше погружался в политику отделения биологии. Председателем был уже не Кэрролл Уильяме, а сменивший его Дон Гриффин, родившийся и выросший в Гарварде специалист по поведению животных, в особенности по навигации у летучих мышей. Он был когда-то младшим сотрудником Гарварда, затем сделал стремительную научную карьеру в Корнелле, откуда его позвали обратно в 1956 году. У Дона было естественное родство интересов с теми, кто занимался биологией организмов, поэтому никто не ожидал, что, став председателем, он первым делом сократит власть гарвардских биологических музеев, получавших отдельное финансирование, — таких как музей сравнительной зоологии и гербарий. До этого исторического преобразования работавшие в музеях на постоянных ставках ученые не только выбирали будущих музейных кураторов, но и участвовали в принятии кадровых решений факультета искусств и наук.

Еще в июне 1963 года постоянные сотрудники проголосовали за предложение Дона, чтобы только те сотрудники, которым выделял деньги факультет искусств и наук, автоматически имели право голоса. В то же время ключевым сотрудникам музеев предоставили возможность занимать на трехлетний срок места в комитете постоянных профессоров в случае утверждения их членства двумя третями сотрудников, финансируемых факультетом. Тем самым всеми уважаемые ученые из музеев, такие как Эрнст Майр, должны были сохранить право голоса. Кэрролл Уильяме, который по-прежнему сохранял на отделении немалое политическое влияние, впоследствии приложил все усилия, чтобы это решение было отменено. Если бы бездельники из музеев были отстранены от участия в жизни отделения, то Кэрролла перестали бы воспринимать как незаинтересованную сторону в напряженных отношениях между старомодными специалистами по биологии организмов и новой группой молекулярных биологов. Вместо этого к нему стали бы относиться как к лидеру консервативной фракции биологов, не скрывающих своего стремления не дать работам по исследованию ДНК занять доминирующее положение в гарвардской биологии. Оставалось неясным, удастся ли Кэрроллу добиться своего, — вплоть до осени 1963 года. Тогда от Франклина Форда пришло письмо, повторно подтверждающее решение, что только сотрудники, финансируемые факультетом искусств и наук, должны иметь право голоса в кадровых вопросах соответствующих отделений.