Согласно древней легенде, первую в мире попытку полета при помощи ракет предпринял в 1500 г. китайский мандарин Ван Гу. Его летательный аппарат состоял из двух больших воздушных змеев с закрепленным между ними креслом, в качестве двигателя использовались 47 пороховых ракет. Итог этого полета был неутешителен – мандарин погиб.

Прошли столетия, прежде чем изобретатели обратились к идее применения пороховых ракет в качестве двигателя в воздухоплавании. Так, например, немец Ф. Маттис в 1835 г. указывал на возможность применения порохового двигателя для полета воздушного змея, а также упоминал о возможности создания на этом принципе пилотируемого летательного аппарата.

Однако только в 20-х гг. ХХ в. началось практическое применение твердотопливных ракет в качестве двигателей летательных аппаратов. Впервые РДТТ применил на транспортном средстве немецкий автомобилестроитель Фриц фон Опель. Последовательно испытав ракетные двигатели на велосипеде и мотоцикле, он установил на своем гоночном автомобиле Opel-Rak I блок из 12 пороховых ракет, во время испытаний 12 апреля 1928 г. этот автомобиль достиг максимальной скорости 112 км/ч. Модернизированный автомобиль Opel-Rak II, который имел двигатель из 24 ракет, достиг 23 мая 1928 г. максимальной скорости 200 км/ч.

Следующим шагом стала установка РДТТ на летательный аппарат. В Германии был разработан первый самолет-ракетоплан Opel RК 22, испытанный в мае 1928 г. За ним появился самолет Александра Липпиша Ente («Утка»), который представлял собой планер, оснащенный двумя пороховыми ракетами. Во время испытаний 11 июня 1928 г. Ente пролетел расстояние в 1200 м за одну минуту. Фон Опель пилотировал 30 сентября 1928 г. планер, оснащенный уже 16 пороховыми ракетами, планер во время полета развил максимальную скорость 152 км/ч. Немец Г. Эспенлауб начал в 1928 г. постройку своего самолета (ракетопланера) E-15 с РДТТ. Во время первого испытательного полета 22 октября 1929 г. ракетопланер загорелся, но Эспенлауб сумел благополучно посадить аппарат.

В Советском Союзе эксперименты по применению твердотопливных реактивных двигателей в качестве стартовых ускорителей для самолетов начались с 1930 г. в Газодинамической лаборатории (ГДЛ) под руководством В.И. Дудакова. Первый полет учебного самолета У-1 с РДТТ в качестве дополнительного двигателя состоялся в мае 1931 г. Вскоре после этого начались исследования возможности оснащения ускорителями тяжелого бомбардировщика ТБ-1. В 1933 г. на ТБ-1 устанавливались шесть ускорителей, по три с каждой стороны фюзеляжа в местах разъема консолей крыла и центроплана. Существовало два варианта их размещения: в первом варианте все ускорители крепились сверху крыла (самолет № 614), во втором варианте – по одному ускорителю сверху и по два снизу (самолет № 726). Общий вес порохового заряда составлял 60 кг, а средняя величина тяги достигала 10 400 кгс в течение 2 секунд. Завершившиеся в октябре 1933 г. испытания показали, что в результате установки шести пороховых ракет длина разбега самолета ТБ-1 весом 7000 кг уменьшается с 330 до 80 м, а при весе самолета 8000 кг – с 480 до 110 м.

В 1935–1936 гг. испытывались истребители И-4 и И-15 с целью отработки РДТТ для кратковременного и резкого повышения скорости машины. Однако РДТТ в советских ВВС не нашли широкого применения, во время войны только проводились эксперименты с установкой пороховых ускорителей на самолеты, например в 1943 г. на бомбардировщик Пе-2.

Во время Второй мировой войны РДТТ широко применялись в авиации Германии и Японии в качестве стартовых ускорителей, однако в самом конце войны постоянно ухудшавшаяся для этих стран военная обстановка стала причиной появления проектов боевых самолетов, у которых РДТТ предполагалось использовать в качестве основной силовой установки. К таким относились немецкие проекты Me P.1103/I, Rammer, Eber, Fliegende Panzerfaust, Si Mistel и японские проекты «Ока» и «Синрю». Японская авиация с марта 1945 г. применяла самолеты «Ока» для самоубийственных атак кораблей союзников.

Германия

Me P.1103/I

В 1944 г. фирма «Мессершмитт» разрабатывала два варианта мини-перехватчика Ме Р.1103. Первый вариант проекта, Me P.1103/I Panzerjager («Бронированный истребитель»), был разработан к 6 июля 1944 г. Конструкция самолета выполнялась в основном из дерева, крыло имело стальной лонжерон. Летчик залезал в кабину через верхний люк и располагался в ней лежа. Под ложем летчика устанавливалась пушка MK 108 калибра 30 мм и могла подвешиваться ракета 21-cm-Nebelwerfer, в качестве силовой установки под фюзеляжем располагались четыре РДТТ Rheinmetall-Borsig RI 502.

Перехватчик взлетал на сбрасываемой стартовой тележке на буксире за самолетом-буксировщиком Bf 109G или Me 262. После отцепки от буксировщика летчик перехватчика запускал ракетные двигатели, осуществлял атаку цели и уходил из зоны боевых действий на свою базу. Затем, сбросив носовую часть кабины, летчик покидал самолет с парашютом, самолет же опускался на своем парашюте на землю, чтобы использоваться повторно. Дальше проекта дело не пошло.

Характеристики Ме P.1103/I: экипаж – 1 человек, силовая установка – 4 х РДТТ Rheinmetall-Borsig RI 502 тягой по 1500 кгс, размах крыла – 6,2 м и его площадь – 5,8 м2, длина самолета – 4,7 м, взлетный вес – 1100 кг, максимальная скорость – 810 км/ч, вооружение – 1 пушка MK 108 калибра 30 мм.

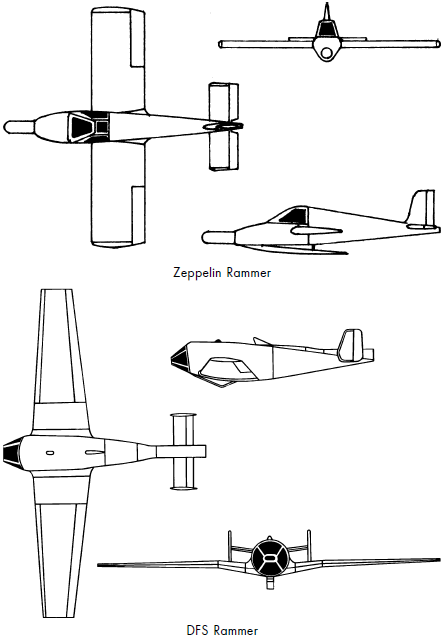

Rammer

Истребитель Rammer («Таран») разрабатывался на фирме «Цеппелин» (Luftschiffbau Zeppelin GmbH) в ноябре 1944 г. Истребитель должен был доставляться в район атаки самолетом-буксировщиком Bf 109, после отцепки атаковать самолеты противника неуправляемыми ракетами, а при необходимости применить таран.

Rammer имел усиленное прямоугольное крыло и нормальное однокилевое хвостовое оперение, под фюзеляжем находилась выдвижная посадочная лыжа. В хвостовой части фюзеляжа размещался твердотопливный ракетный двигатель «Шмиддинг-533» тягой 1000 кгс, время работы которого составляло около 12 секунд, летчик располагался в кабине сидя. Под сбрасываемым носовым обтекателем находилась батарея с 14 неуправляемыми ракетами R4M калибра 55 мм. Кабина летчика имела бронезащиту, толщина брони спереди составляла 28 мм, сзади – 20 мм, сверху и снизу – 40 мм, стекло имело толщину 80 мм. В аварийной ситуации летчик мог покинуть самолет с парашютом, отстыковав от фюзеляжа кабину, которая крепилась разрывными болтами.

Летные испытания опытного образца самолета без двигателя проводились в январе 1945 г. в Немецком институте планеризма (DFS). По результатам испытаний была запланирована постройка начальной партии из 16 самолетов, но этим планам не суждено было сбыться, так как завод фирмы «Цеппелин» был разрушен во время налета союзных бомбардировщиков.

Характеристики Rammer: экипаж – 1 человек, силовая установка – 1 х РДТТ Schmidding 533 тягой 1000 кгс, размах крыла – 4,95 м и его площадь – 6,0 м2, длина самолета – 5,1 м, высота – 1,75 м, стартовый вес – 860 кг, максимальная скорость – 780 км/ч, вооружение – 14 ракет R4M калибра 55 мм.

DFS Eber

В августе 1944 г. DFS приступил к разработке мини-перехватчика Eber («Кабан»). Работы возглавлял руководитель отдела аэродинамики DFS профессор Пауль Руден.

В конструкции истребителя использовались крыло и секции хвостового оперения от крылатой ракеты Fi 103 (Фау-l). Деревянный фюзеляж перехватчика оснащался бронированной кабиной для пилота, который располагался в ней лежа. Первоначально предполагалось установить одну или две пушки MK 108 калибра 30 мм и 24 ракеты R4M класса «воздух– воздух». Предполагалось, что Eber для выполнения перехвата должен буксироваться самолетом-буксировщиком Fw 190 или Ме 262 на высоту, превышавшую 300 м, высоту полета формирования союзных бомбардировщиков. Затем он отцеплялся на расстояние 5—10 км позади формирования, включал силовую установку и пикировал на выбранную цель, обстреливая ее из пушек и выпуская ракеты. После израсходования боеприпасов Eber должен был зайти на вторую атаку с применением тарана. Пилот при таране сбрасывал фонарь кабины, после чего маленький парашют выдергивал пилота вместе с его ложем из самолета. В случае если таран не предусматривался заданием, самолет должен был совершить планирующий полет на свою базу.