Но на дальнейшие раскопки времени уже не оставалось. Найденная половина скелета была заключена нами в непомерно большой (у нас еще не было достаточного практического опыта) монолит. С помощью местных жителей и нанятого в Оренбурге грузового такси он был доставлен на железнодорожную платформу и отправлен в Палеонтологический музей Академии наук. Там эти остатки выставлены сейчас в витрине.

Когда в последующие годы мы проводили планомерные геологические исследования в Оренбуржье, я не раз попутно пытался со своими сотрудниками продолжить вручную раскопки этого места. Но кости вдруг как в воду канули. Однако мы не теряли надежды окончательно разгадать историю дицинодонта с Бердянки. И вот в 1966 году, когда наш раскопочный отряд вновь стал лагерем на этой реке, имея теперь и грузовую машину и бульдозер, удалось, наконец, вплотную заняться расследованием этой темной истории.

Из лагеря на Бердянке мы одновременно вели раскопки сразу же нескольких костеносных точек. Продолжить работу на могиле дицинодонта взялись Саша Данилов и наш гость из Палеонтологического института Академии наук Н. Н. Каландадзе. Костеносный слой располагался совсем неглубоко, и бульдозер быстро вырыл обширный котлован. Теперь на широкой территории вновь удалось набрести на потерянный было след. Недалеко от первой находки бульдозер задел ножом еще одного залегающего на спине дицинодонта. Оказалось, что на этом месте было пристанище не одного занесенного течением трупа.

Часто бывает, что ученый, решая одну задачу, неожиданно попутно наталкивается на совершенно новые явления. Так случилось и у нас. Пока мы оконтуривали вновь найденный скелет, «на сцене появились новые лица». Рядом оказался скелет маленького и совершенно иного зверя. Мы расчистили его. Это был мелкий дицинодонт с очень коротким черепом и мощными челюстями охотника за падалью. Зверь располагался в прижизненной позе, стоя на четырех ногах. Задняя часть тела была погружена глубоко в глину, а передние конечности показывали, что животное судорожно пыталось выбраться из трясины. Перед нами вырисовывалась совершенно недвусмысленная картина.

Обширный озерный водоем с вязкими илистыми берегами. Выше уреза воды тянется широкая отмель. Слабые волны омывают застрявшие кое-где на прибережных отмелях трупы крупных дицинодонтов, неуклюже лежащих на спине, с запрокинутыми головами, начавших уже распадаться. Берег густо зарос каламитами, напоминающими современный тростник. Печет солнце. От прибрежного ила и воды поднимается душный пар. Мы ясно представляем себе, как, раздвигая тупой мордой стволики каламитов, из зарослей медленно выбирается маленький дицинодонт — гиена триасового периода. Он видит трупы у кромки поблескивающей воды. Его зрачки начинают тревожно бегать, хвост быстро подергивается из стороны в сторону, нижняя челюсть алчно отвисает. Легкое животное осторожно пробирается через вязкую трясину, слегка погружаясь в нее ногами и скользя по илу брюхом. Вот оно уже у цели, и «пир настает».

Мы избавляем читателя от описания этого зрелища, разыгрывавшегося бесчисленное количество раз на протяжении истории Земли. Но далее следует печальный финал. Насытившееся и отяжелевшее животное начинает пробираться назад, но не тут-то было. Неуклюжими стали движения, сильно тянет вниз и вязнет в трясине наполненное пищей брюхо. Ящер начинает судорожно работать передними лапами, но не может выбраться из плена. В следующий сезон высокого стояния воды его уже заносит новыми наслоениями ила.

Черепа дицинодонтов, найденные в среднетриасовых отложениях Оренбургской области: слева — рабидозавра, справа — ринодицинодона.

Раскопки продолжались, и вскоре в наши руки попали еще два дицинодонта, которых постигла та же участь. Так была восстановлена картина трагедии, которая произошла сто семьдесят миллионов лет назад и выяснены некоторые особенности жизни триасовых дицинодонтов. Разгадать все это помогла нам тафономия. Пойманные «разбойники» оказались принадлежавшими к новому еще неизвестному роду. Н. Н. Каландадзе предложил назвать его ринодицинодон. Его родичи шансиодоны известны из Китая.

Ящеры-лилипуты

Из ископаемых животных первыми обратили на себя внимание человека наиболее крупные и диковинные ящеры и звери. Они более всего поражали воображение и убеждали, что когда-то на Земле обитали совершенно иные, необычные существа. Однако, как и теперь, ранее существовало множество мелких, незаметных животных. Обнаружить их остатки в земных пластах было гораздо труднее. Все же со временем они все более становились известны ученым. По-настоящему же ими заинтересовались лишь в сравнительно недавнее время.

В поисках остатков мелких животных ученым пришло в голову просеивать и промывать горную породу, как это делают старатели, добывающие золото. Это открыло целый ранее неведомый мир. Он до сих пор еще мало изучен. Поэтому всегда с таким вниманием и волнением относишься к находкам очень мелких косточек при раскопках, стараешься сохранить эти редко встречающиеся остатки скелетов ящеров-лилипутов. Они иногда рассказывают нам удивительные страницы из жизни прошлого. Несколько страничек мы перелистаем.

Карлики из Оренбуржья и с Донской Луки

Существовали давным-давно на земле маленькие ящеры, которые получили название проколофонов. Когда я говорю о них, мне всегда вспоминается басня Крылова «Лягушка и вол». Подобно тому как лягушка попыталась напыжиться и сравниться по величине с волом, проколофоны, так сказать, пытались угнаться в эволюции за предками млекопитающих зверозубыми. Эти маленькие тупорылые ящеры принадлежали к группе котилозавров, то есть к тем очень примитивным пресмыкающимся, от самых ранних представителей которых произошли все остальные группы класса. Большинство котилозавров вымерло еще в палеозое, не выдержав конкуренции с более высокоорганизованными соседями. Но проколофоны попробовали «дать бой посерьезнее» и дотянули до самого триаса. Подобно млекопитающим, они «решили заиметь» коренные зубы со сложной коронкой. И вот, когда в начале мезозоя уже исчезли почти все древние палеозойские рептилии, проколофоны, расселившись из лесов на обширные открытые пространства, продолжали существовать рядом с зверозубыми и «щеголяли перед ними» почти такими же сложными зубами, легко дробившими самую твердую пищу. Но вот вторичного неба проколофоны не приобрели и так и не научились по-настоящему жевать. В конце триаса и они сдали свои позиции — исчезли, не оставив потомков.

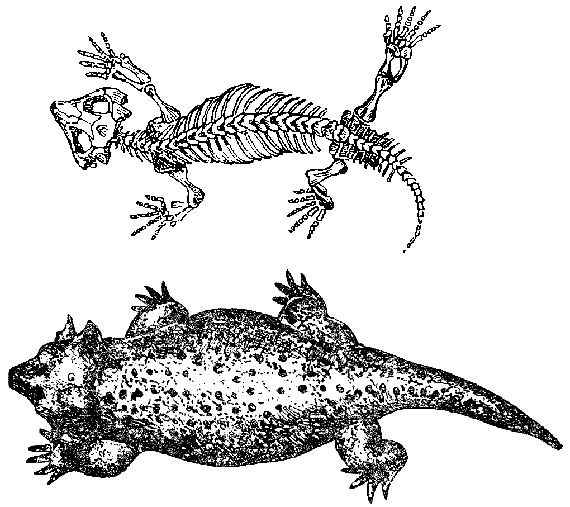

Сверху — скелет проколофона, найденный в Южной Африке. Снизу — реконструкция внешнего вида проколофона гипсогнатус из триасовых отложений Северной Америки.

Остатки проколофонов нашли еще в прошлом веке в Западной Европе, Англии, Южной Африке, а сравнительно недавно — в Америке и Китае. У нас в стране долгое время были известны только палеозойские предки этих животных, открытые И. А. Ефремовым. Настоящих же триасовых проколофонов нашли совсем недавно (в 50-х годах нашего века) в отложениях Времени Великих Рек. Их разрозненные косточки обнаружили казанские геологи на реках Ветлуге и Кобре (притоке Вятки). Тогда это была сенсация. Одно из животных, от которого в руки ученых попал череп, было названо П. К. Чудиновым и Б. П. Вьюшковым тихвинския в честь известного геолога профессора Казанского университета Е. И. Тихвинской. Сейчас остатки маленьких ящеров, подобных тихвинскиям, в обилии известны на всей восточнорусской равнине. Но в годы моих первых раскопок в Оренбуржье их находки считались уникальными. И, когда мне удалось отыскать проколофонов в овраге Кызыл-сай, это была большая удача.

Шел самый первый год моих самостоятельных раскопок, когда приходилось еще трудиться в одиночестве. Утомившись на жаре над скелетом крупной псевдозухии, я кончал день на соседнем вниз по оврагу обнажении. Надо сказать, что раскопки делятся на скучные и веселые. Скучная раскопка — это когда или костей мало, или извлекать их очень трудно и утомительно. Захоронение псевдозухии в Кызыл-сае, хотя его и нельзя было назвать скучным, утомляло очень сильно. И вот, умаявшись, я перебирался на веселую раскопку: здесь порода была рыхлая и сыпучая, легко поддавалась ножу, костей много, и к тому же они были мелкие и многообразные (что меня особенно привлекало). То и дело находишь что-то новое, нередко загадочное. Вот такой веселой раскопкой я и занимался, перейдя на соседнюю крутую стенку рыхлого зеленоватого песчаника, обрушившуюся весной. Перед ней возвышалась груда крупных глыб. Здесь встречались зубы псевдозухии, лабиринтодонтов, двоякодышащих рыб, косточки конечностей каких-то мелких ящеров.