В литературе нет упоминания о том, кто первым придумал липкие ленты от мух. Поэтому приоритет следует сохранить за насекомоядными растениями. Клейкие ловушки применяет один из видов растений, произрастающих на Пиренейском полуострове (Португалия, юго-запад Испании) и на Африканском континенте (западное Марокко). Растение встречается в сравнительно сухих местах, чем, впрочем, и отличается от остальных насекомоядных растений. Например, от центральноевропейских видов из семейства росянковых (они преимущественно селятся на болотах) или подобных им обитателей сырых лугов и влажных тропических лесов.

Представьте себе куст почти метровой высоты с шиловидными листьями длиной 30 см (чем не липкая лента?). На листьях рядами расположены сидящие на ножках желёзки. Они выделяют капли слизи. Между ними расположены желёзки без ножек. Эти вырабатывают особые сильнодействующие ферменты, которые превращают жертву в раствор. Сами же желёзки всасывают этот питательный бульон, питая им растение.

Узкие листья этого растения издавна использовались жителями Пиренеев как... мухоловки. И надо прямо сказать, порой с большим эффектом, чем липучки фабричного производства. В теплице на одном таком растении насчитали более 230 мух, пойманных в течение дня.

Интересно, что даже насекомое массой 0,0008 мг вызывает ответную реакцию насекомоядного растения. Предполагают, что ответная реакция возникает не столько из-за давления насекомого на лист, сколько из-за химического раздражения.

Во время проведения опытов насекомых заменяли маленькими кусочками мяса или сыра, которые поедались растением. Зато на хлебные крошки такой же массы оно никак не реагировало.

Способов пленения насекомых много, но во всех случаях действует одно правило: ловушкой плотоядного растения никогда не бывает цветок. Как правило, добычу захватывают листья. Их форма может быть самой разнообразной. Например, описывались растения, ловушки которых напоминали голову змеи. Такой вид можно встретить в США, в штатах Калифорния и Орегон. Есть ловушки в виде сосуда со скользкими краями. Насекомые соскальзывают в нее, как с ледяной горки. Существуют ловушки, похожие на раковины. Створки их захлопываются мгновенно, как у моллюска.

Наблюдая за процессами ловли насекомых растениями, начинаешь понимать, почему на страницах фантастических романов о путешествиях на далекие планеты стойкие и смелые космонавты-разведчики борются с коварными зарослями инопланетных растений, ошибочно принимающими космонавтов и их несъедобные скафандры за представителей... съедобной местной фауны.

Опасные связи

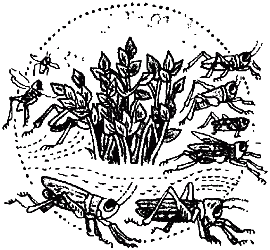

Представьте себе освещенную косыми лучами солнца тучу, которая достигает пяти километров в длину и двух — в ширину. Колыхаясь словно огромный занавес, сжимаясь и расширяясь, она движется над одной из африканских стран в метрах трехстах от земли со скоростью товарного поезда. С правой стороны от тучи несется по земле ее черная тень. И словно предчувствуя беду, как перед солнечным затмением, беспокоятся, мечутся, не находят себе места животные: несутся галопом и громко ржут лошади, мычат коровы, забиваются в укрытия и повизгивают от страха собаки. А туча, растянувшаяся вдаль насколько хватает глаз, начинает медленно опускаться вниз, словно скользя по наклонной плоскости. Живая туча — саранча. Кажется, что сам воздух заполнился вокруг чудовищной дробью миллионов барабанчиков ярко-розовых насекомых. Там, где приземлилась саранча, уже не видно зелени полей, лугов, садов. Землю словно укутал яркий шевелящийся ковер, и как розовые призраки поднимаются над ним лишенные зелени кусты и деревья, согнувшиеся под тяжестью чудовищных живых гроздьев.

Считалось, что ни одно растение, попавшее в зону деятельности саранчовой тучи, не избежит гибели. Но вот сравнительно недавно исследователи, работавшие в Кении, обнаружили, что после опустошающих набегов полчищ саранчи из всей растительности саванны выживал единственный вид — дубровка Ajuga remota. Случайное событие или открытие? Энтомологи не отвернулись от обнаруженного факта, не прошли мимо. Оказалось, что всеядная саранча обходит это растение, подобно тому как птицы почти безошибочно отличают съедобных насекомых от ядовитых и не трогают не только последних, но и тех, которые, используя мимикрию, маскируются под них.

Из дубровки Ajuga remota приготовили экстракты и стали кормить ими насекомых. В результате их развитие протекало ненормально. Оказалось, например, что из личинки травяной совки, если она питалась экстрактом, развивалась химера — аномальная куколка с тремя «головами». При метаморфозе личинки в куколку, по данным исследователей, образовывалась не одна, а несколько головных капсул. Лишние головные капсулы закрывали ротовой аппарат, так что личинка не могла есть и гибла от голода.

Ни зубов, ни рогов, ни копыт! Но растение защищалось, и небезуспешно, с помощью химических соединений, которые нарушали процесс превращения личинки в куколку. Эти вещества растения имитируют гормоны личинки.

В какой-то период развития дубровки Ajuga remota природа пошла по пути, которым впоследствии воспользовались энтомологи и химики, специалисты по защите растений, создавая синтетические аналоги феромонов.

Имитация гормонов насекомых-вредителей — один из сложных способов защиты, которые встречаются у растений. О существовании гормонов у насекомых было известно давно, но при работе с насекомыми из-за их малых размеров требовалось поистине ювелирное хирургическое мастерство. Например, приходилось соединять кровеносные системы двух личинок (нимф) кровососущего клопа тонким стеклянным капилляром. Энтомологам пришлось разработать немало остроумных приспособлений и методов исследований. С их помощью удалось установить, что у насекомых, как и у млекопитающих, многие процессы связаны с гормональной регуляцией: обмен веществ, размножение, пищеварение. Кроме того, у многих насекомых «под контролем» гормонов находится процесс, который отсутствует у млекопитающих. Это — метаморфоз. Метаморфоз — один из первых процессов, зависимость которого от гормонального контроля была указана.

Был обнаружен и выделен гормон линьки — экдизон. Оказалось, что некоторые растения вырабатывают его аналоги. С их помощью воздействуют на гормональную систему шестиногих. В настоящее время, как установили сотрудники Института химии растительных веществ АН УзССР, известно около 50 экдизонов, составляющих самостоятельную группу природных соединений — полиоксистероидов. В зависимости от количества углеродных атомов экдизоны разделяют на три группы: С27, С28, С29, в зависимости от источника выделения их называют зоо- или фитоэкдизонами.

Содержание экдизонов в растениях от 0,01 до 0,1% в пересчете на сухой вес. Эти цифры на несколько порядков превышают концентрацию экдизонов, выявленных у насекомых. Так, в Японии на содержание веществ, действующих подобно экдизону, проверено 1056 видов высших растений, 40 из них содержали активные вещества. В Голландии из 120 кг веток тисса получено около 10 г активного вещества. Это в 5000 раз больше, чем у куколок шелковичных червей, из которых в свое время было получено несколько миллиграммов данного гормона. Содержание экдизонов неодинаково в различных частях растения. Например, в соцветиях дикорастущей серпухи, листьях, в стеблях они были найдены, в корнях — отсутствовали.

Необходимо отметить, что до настоящего времени роль фитоэкдизонов в растениях почти не изучена. Известно только, что эти вещества выполняют защитную роль по отношению к растительноядным насекомым.

Изучение фитоэкдизонов начинают с установления гормонально-личиночной активности сырых экстрактов из растения. Затем из сырых экстрактов различными методами (хроматография на колонках с ионообменной смолой) выделяют суммарную фракцию экдизонов, разделяемую далее на индивидуальные компоненты.