Рис. 39. Почерк у детей 6-го класса

Что же касается «эффективности» всеобщего йодирования, то на животных показано, как «всеобщее йодирование» может ускорять процессы инволюции (т. е. дегенерации). У матерей, принимающих этот препарат, дети могут рождаться с врожденными пороками развития. И это наши «йодисты» должны хорошо знать.

Глава 4

Последствия обездвиженного обучения

Работа выполнена на основе изучения 125 учащихся первых классов (52 девочки и 73 мальчика), 173 учащихся третьих классов (73 девочки и 100 мальчиков), а также 357 учащихся девятых классов (184 девочки и 173 мальчика), проживающих в Сергиевом Посаде Московской области. Кроме того, учащиеся первых и третьих классов были охвачены последующим 3—5-летним динамическим наблюдением[7]*.

Сидяче-обездвиженный режим обучения (СОР) в основе закрепощения генетической активности и инфантилизации новых поколений народа

Известно: календарный возраст далеко не отражает генетический возраст — возраст истинной зрелости, обусловленный мерой раскрепощения генетических программ и их реализации в телесно-функциональном и духовно-психическом проявлении. При этом к настоящему времени накопилось значительное количество работ, указывающих, что генетический возраст молодых людей все больше отстает от календарного, т. е. речь идет о том, что существующая система воспитания детей способствует закрепощению генетической активности и, как следствие, нарастанию инфантильности у новых поколений.

В настоящем исследовании генетический возраст у школьников оценивали по вторичным половым признакам. Полученные данные вызвали у нас, мягко говоря, большое недоумение. Оказалось, что уровень генетической зрелости, соответствующий паспортному возрасту, среди девятиклассников встречался реже по сравнению с третьеклассниками. Такой удельный вес соответствия среди девятиклассников мальчиков встречался лишь в 49 %, а среди девочек — в 84 %. Среди же третьеклассников подобный уровень соответствия встречался у 52 % мальчиков и 85 % девочек (рис. 40). Особо отметим, что число «отстающих» по генетическому возрасту девятиклассников было более значительным среди мальчиков по сравнению с девочками: 43 % против 5 % (р<0,05). При этом значения индекса Декура-Думика (соотношение размера плеч к размеру таза) указывали на вовлеченность в такой регресс эндокринной системы.

Рис. 40. Степень полового созревания в зависимости от школьного стажа (%)

Следовательно, традиционный сидяче-обездвиженный режим организации учебного процесса закрепощает процесс реактивности (экспрессии) генофонда и, как следствие, реализацию генетических программ и за 10 12 лет обучения делает молодых людей глубоко инфантильными (недоразвитыми) по генетическому (предначертанному) плану.

У мальчиков генетическая страсть (экспрессия) к движениям в 5–6 раз выше, чем у девочек. Поэтому сидяче-обездвиженный режим оказал наибольшее угнетающее влияние на раскрепощение видовых программ именно у мальчиков. Вот почему можно утверждать: нарастающие демографические проблемы (и в первую очередь «мужские») обусловлены прежде всего нераскрытием видовых программ и, стало быть, их «секвестрацией» в реальном телесно-функциональном и духовно-психическом плане. Следствием этого является нарастающая в поколениях генетическая инфантилизация и деградация народа, и в первую очередь по мужской линии, проявляющаяся в эволюционно-значимом регрессе неделимой триединой сущности: телесной, чувственной и духовной.

Сидяче-обездвиженный режим обучения в основе деградации пололичностной конституции тела у мальчиков и девочек

Сидяче-обездвиженный режим обучения вызывает распространенные стресс-напряжения и, как при классическом стресс-синдроме, описанном еще Ганс Селье (1936), ведет к определенному истощению базовой системы жизнеподдержания — эндокринной. Для оценки влияния отдаленных последствий систематических учебных стресс-напряжений на формирование телесной конституции у юношей (по мужскому) и девочек (по женскому типу) использовали тест Декура-Думика (1950). В частности, у нормально развивающихся юношей по мужскому типу разница между межакромеальным (плечевым) и межвертлужным (тазовым) размерами составляет не менее 10 см, у девушек — не более 5 см.

При анализе значений индекса Декура-Думика установлено, что от первого класса к девятому ЧСкфн[8] уменьшилось: на 4 % среди девочек (с 97 % до 93 %) и почти в 11 раз среди мальчиков (с 97 % до 9 %), р<0,05. При этом пограничные значения индекса Декура-Думика (9 см — 6 см) среди девятиклассников были отмечены у 4 % девушек и 61 % юношей (табл. 4). Различные проявления эндокринной патологии встречались у 30 % молодых людей.

Полученные данные указывают, что СОР является фактором глубокого закрепощения и всеобъемлющей дезорганизации процесса формирования присущей полу, конституции тела, в том числе детородной. Особенно трагично такой режим обучения сказался на мальчиках. Ситуация усугубляется тем, что учителя (как правило, женщины) эмоционально учебный процесс ориентируют на девочек. Мальчики же оказываются в ситуации эмоциональной и духовной депривации. Все эти факторы позволяют утверждать: современное смешанное по календарному возрасту обучение мальчиков и девочек — не осознаваемая обществом дискриминация развития мальчиков по мужскому типу. Этот факт уже имеет долгосрочные трагические последствия, отражающие на социально-демографической ситуации в стране. Именно это обстоятельство (безусловно, наряду с игнорированием в обществе нравственных законов в воспитании детей и подростков) оказалось одним из наиболее важных биогенетических источников, поразивших Россию «по кончине тысячелетия» вымиранием мужчин в трудоспособном возрасте.

Таблица 4.Значения индекса Декура-Думика в зависимости от школьногостажа

Примечание: — различия между мальчиками и девочками (р<0,05) достоверны.

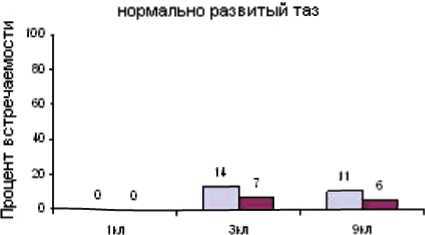

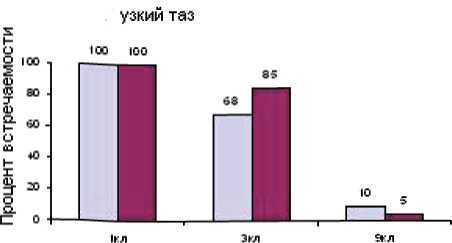

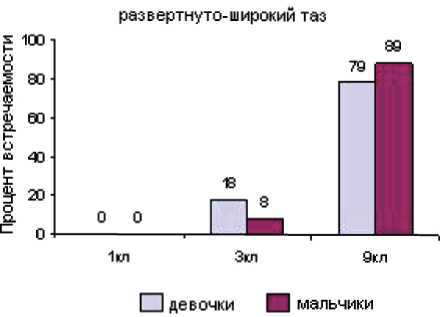

Сидяче-обездвиженный режим обучения в основе дезорганизации развития опорно-двигательной и детородной системы Известно, что реализация детородной функции женщины в значительно степени связана с качеством развития таза, который, с одной стороны, является вместилищем для внутренних органов и развивающегося плода, с другой — важнейшим функциональным звеном опорно-двигательной системы. Вместе с тем, таз женщины с крестцово-копчиковой системой образует единый родовой канал для продвижения и рождения младенца. Но ни родителей, ни учителей совершенно не интересует, что случится с детородной конституцией тела, его тазом и органами малого таза как единой детородной функциональной системой за 10–12 лет сидяче-обездвиженного, так называемого образования. Между тем выполненными под нашим руководством исследованиями установлено, что среди старшеклассников пропорционально развитый таз встречался лишь у 6—14 %, в то время как патологический «узкий» и развернуто-широкий — у подавляющего большинства (рис. 41).

Рис. 41. Характеристика таза у школьников с различным учебным стажем

Особенно трагично здесь то, что систематическое сидение способствует тому, что на фоне внешнего увеличения наружных размеров таза родовой «путь» из малого таза все больше суживается. Это связано с опущением и сагиттальным разворотом вперед всего таза, а также окостенением и продвижением вперед в просвет малого таза крестцово-копчиковой системы. Продвижением за счет «перепрофилирования» ее из системы крепления больших ягодиц и поддержания тела в вертикальном положении в «седалищный» «протез-опору». Установлено: только прямостояние и прямохождение способствует гармоничному развитию «детородного» таза. При систематическом же сидении возникает гравитационный эффект разворота крыльев большого таза и за счет этого сужение малого таза (рис. 42).