Выявленное отражает более выраженную специализацию полушарий, эффективность корково-подкорковых отношений и надежность мозгового обеспечения у школьников с удовлетворительно развитой телесной вертикалью. Установлено, что при вертикальном положении тела возрастает активность s-гемисферы по основному гармоническому ритму ЭЭГ и снижается активность d — гемисферы. Как отмечалось выше, левое полушарие является ведущим в формировании и сохранности всех видов речи (внутренняя, устная, письменная) как в младшем, так и в старшем школьном возрасте.

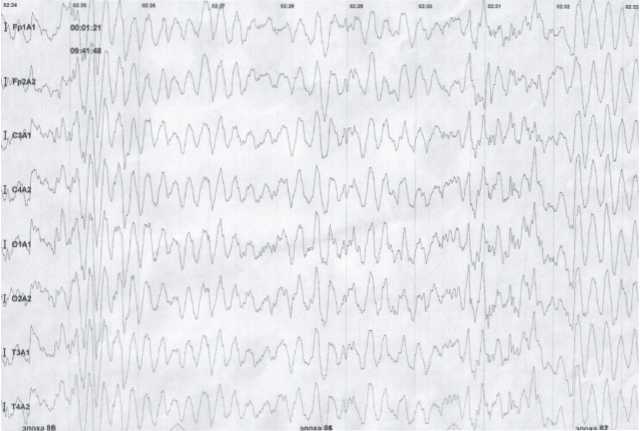

Рис. 26. Организация частотных ритмов БЭА коры головного мозга при удовлетворительно развитой осанке

Дополнительные исследования на конкретном примере показали доминирование левого полушария в работе коры ГМ при сформированных по возрасту психоречевых функциях и телесной вертикали. Была зарегистрирована ЭЭГ у мальчика 9 лет. Биоэлектрическая активность на ЭЭГ проявлялась сформированностью основных — и — ритмов с правильным зональным распределением в затылочных и центрально — теменных областях соответственно. Следовательно, формирование и укоренение прямохождения ребенка на фоне сенсомоторного обогащения повышает эффективность развития и специализацию структур коры ГМ, в том числе потенциал его речевого развития. И это подтверждается на практике. Оказалось, среди детей с укорененной в процессе развития телесной вертикалью различные расстройства речевых функций встречались в 2–3 раза реже по сравнению с детьми, у которых образовательные учреждения в процессе занятий на стульчиках подорвали осанку.

Рис. 27. Организация частотных ритмов коры головного мозга при нарушениях в развитии телесной вертикали (осанки)

В целом выполненные исследования позволяют утверждать следующее. Оформленная в раннем детстве идеальная осанка с приподнятой головой это:

• наивысший (оптимальный) уровень биоэнергетических потенциалов мозга, в том числе их пластической и ритмической организации;

• наивысший уровень пространственно-временной синхронизации биоэлектрических потенциалов мозга;

• наивысший уровень проявления базового сенсорного — ритма;

• наивысший уровень активности лобных корковых зон;

• наименьший уровень стресс-напряженных волн;

• минимизация и полное исчезновение острых волн (спаек);

• оптимум во взаимоотношениях правого и левого полушарий.

В целом состояние энергоинформационного пространства коры головного мозга в условиях идеально оформленной телесной вертикали с приподнятой над горизонтом головой указывает на фундаментальную роль идеальной осанны в синхронизации (сборке-соборности) энергоинформационных алгоритмов коры головного мозга. И наоборот, при доминировании в учебном процессе сидяче-согбенного тела с опущенной головой выявляется:

• снижение энергетического потенциала и активности коры головного мозга;

• снижение ритмической организации и волновой парусности биоэлектрических потенциалов;

• понижение уровня пространственно-временной синхронности в организации биоэлектрических потенциалов мозга;

• определенная депрессия базового сенсорного — ритма;

• фрагментация биоэлектрических потенциалов мозга на фоне появления целых зон с ослабленной биоэлектрической активностью;

• значительная хаотичность, мозаичность и изменчивость в организации биоэлектрических потенциалов мозга;

• угасание функциональной активности лобных корковых зон, ответственных за целенаправленную волевую деятельность;

• нарушение межполушарных взаимодействий в виде сглаживания функциональной асимметрии либо неадекватного усиления асимметрии между левым и правым полушарием;

• рост волн, отражающих состояние стресс-напряженности биоэлектрической активности мозга;

• рост острых спаек.

В целом комплекс изменений, наблюдаемых в энергоинформационном пространстве мозга в условиях принудительной обездвиженности и систематического сидения, мы определили как синдром глобальной диссоциации и фрагментации целостности энергоинформационного поля — синдром «разборки» «собранности» («соборности») энергоинформационного тела.

Здесь необходимо сразу же отметить следующее неожиданное явление. Комплекс изменений, наблюдаемых в энергоинформационном (алгоритмальном) пространстве мозга в условиях систематического согбенного сидения характерен для изменений, наблюдаемых при шизофрении. И это, похоже, не случайно. Речь идет о дезорганизации телесно-чувственной основы в организации работы мозга. Традиционно сидячий образ строительства учебного процесса — это, с одной стороны, пресечение притока к органам чувств естественных сенсорных стимулов, с другой — нарушение телесно-осевого гравитационного баланса. А в итоге речь идет о расчленении и дезорганизации целостной чувственно-мышечной проекции тела в пространстве головного мозга.

Под нашим руководством были выполнены исследования (М.А. Ненашева, 1998; Л.В. Дараган, 2005), которые отвечают на главный вопрос: как развивается и укореняется у детей ядро всех их мыслетворных способностей — творческое воображение, если изначально таких подвижных детей «приковать» в школе к седалищам, а взгляд «воткнуть» в точечнофиксационное пространство букв, цифр, схем? И наоборот, если в процессе урока у них сохранить телесную вертикаль. Оказалось, у согбенно-сидячих детей год от года угасает все то, на основе чего мы вырвались из «заземленной» животноситуативной жизни и возвысились в духовное пространство Творца — «крылья» творческого воображения (рис. 28).

I — группа с высокими показателями;

II — группа с низкими показателями;

ЭГ — группа, занимавшаяся в динамическом (подвижном) режиме

КГ— группа, занимавшаяся в классическом сидяче-обездвиженном режиме

Рис. 28. Характеристики воображения у детей в процессе школьного обучения

Выполненные исследования показали и следующее чрезвычайно важное обстоятельство. Положение головы в трехмерном пространстве оказалось центральным механизмом в поддержании того, либо иного уровня активации генофонда, в том числе вегетативных процессов жизнеподдержания. Это было связано с тем, что подъем головы сопровождается вегетативной активацией на фоне симпатического доминирования, а опущение — вегетативным угнетением на фоне парасимпатического доминирования. Причем это отражалось даже в таком жизнетворном ритме, как сердечный ритм (рис. 29).

--приподнятой голове (на 10–12°)

_____ при опущенной голове

Рис. 29. Вариационное распределение кардиоинтервалов при:

А ведь симпатические (как и парасимпатические) гормоны — это вещества прямого генетического эффекта. Вот почему совершенно закономерно и следующее последствие согбенноучебного динамического стереотипа ребенка. В частности, установлено, что при систематическом сидении выявлен феномен депрессии активности генофонда и, как следствие, определенное заглушение такого жестко генетически обусловленного параметра, как рост. Только высвобождение детей из учебного («седалищного») обучения (и в зимние, и в летние каникулы) высвобождало активность генофонда, что давало определенный скачкообразный прирост (рис. 30).

Полученные данные позволяют опровергнуть утверждения представителей «классической» генетики о независимости работы генофонда от активности тела. Они свидетельствуют как раз об обратном: положение и активность тела в гравитационном пространстве определяет уровень активности генофонда и, как следствие, меру раскрепощения видовых программ жизнеподдержания. Оптимальный же уровень активности генофонда выявляется при идеально оформленной на этапе детства осанке.