После смерти Токомера воеводой Валахии стал его сын Басараб Великий (правил в 1310–1352 гг.). От него валашская династия получила свое имя; он же дал название отвоеванной им у татар Бессарабии — восточной части Молдовы. В честь победы над язычниками на гербе Басараба появились три то ли убегающие, то ли пляшущие черные фигурки; позже их сменил золотой орел, держащий в клюве православный крест. На современном гербе Румынии он соседствует с молдавской головой быка, трансильванскими семью красными башнями и банатским золотым львом, а также с древними символами даков — солнцем и полумесяцем.

У внука Басараба, воеводы Раду Негру (Черного), были два сына — Мирча и Дан, положившие начало двум враждующим ветвям династии Басарабов. Чтобы удержаться у власти, господарь Мирча Старый, правивший с 1386 по 1418 год, признал себя вассалом Венгрии. Его соперники из рода Данешти тут же попросили помощи у турок, уже подступивших к Дунаю. Отныне всем правителям Валахии и Молдовы приходилось лавировать между двумя этими силами, одинаково опасными для румын. Турки угрожали обратить их в ислам или задушить поборами, превратив в бесправное угнетенное «стадо» (райя), как они называли подданных-христиан. Венгры грозили таким же угнетением плюс обращением в католичество. Вдобавок обе враждующие стороны воевали друг с другом на валашской земле, принося ее жителям немало бед. В старинной балладе говорится: «Валахия разорена и разорвана на части, ее жители бегут в горы от жестоких турок и варваров-венгров. Они убивают старых и обращают в рабство юных, насилуют девушек и уводят юношей в свое войско, они так опустошили страну, что в ней некому пахать и сеять».

В этих условиях господарям румынских земель с большим трудом удавалось отстаивать независимость. Их опорой стали монастыри, игравшие роль не только центров духовности, но и крепостей. Другой опорой было народное ополчение, которое собиралось в случае войны. Если армии других европейских стран состояли из феодальных дружин, защищавших только своего господина, или наемников, сражавшихся за деньги, то в Румынии крестьяне и ремесленники шли на войну добровольно и воевали за свою землю и свои семьи. Поэтому им — необученным и плохо вооруженным — не раз удавалось побеждать численно превосходящего врага. Но нередко они все же терпели поражение, и тогда страна вновь оказывалась в чужеземном рабстве, еще более тяжком, чем прежде. И чужеземцы, и сами жители Цары Ромыняски не раз отмечали, что главная причина их бедствий — отсутствие единства, распри претендентов на трон, своеволие корыстных бояр.

Османы из-за Дуная все более алчно вглядывались в плодородные румынские земли. Защищаясь от них, валашские господари вступили в союз с Венгрией, молдавские — с Польшей. Мирча Старый сумел отразить турецкий натиск в битве при Ровине и надеялся теперь на помощь европейских держав.

Единственный портрет Дракулы в полный рост, хранящийся в художественном музее Цюриха

Однако в сентябре 1396 года войско крестоносцев, состоящее из немцев, венгров и французов, было разгромлено под Никополем в Болгарии. Почти все 10 тысяч «воинов Христа» погибли или попали в плен; воины Мирчи, участвовавшие в походе, тоже понесли тяжелые потери. После этого Болгарское царство окончательно попало под власть турок, а Валахию спасло от османского нашествия только то, что вскоре султан Баязид I был наголову разбит великим завоевателем Тимуром и закончил свои дни в плену, в железной клетке. И все-таки Мирче пришлось отдать туркам построенные им крепости на Дунае — Джурджу, Килию и Аккерман (Белгород), а заодно и всю Добруджу. На пике своей власти он носил гордый титул — «князь двух Валахий, герцог Фэгэраша и Амлаша, бан Северина, деспот Добруджи, господин Силистрии и всех городов и земель до Адрианополя». Теперь половина этих земель была захвачена турками или венграми. Особенно болезненной была утрата крепости Джурджу, ради постройки которой Мирча в свое время опустошил валашскую казну. От этой твердыни, возвышавшейся над Дунаем, турки могли всего за несколько дней дойти до Тырговиште.

После гибели Баязида в Османской империи началась борьба за власть, в которой Мирча поддержал одного из сыновей султана — Мусу, захватившего Румелию. Выдав за турецкого принца свою дочь, он послал ему в подмогу воинов и лучших боевых коней. Несмотря на это, Муса был разбит в сражении и задушен; править в Адрианополе, переименованном турками в Эдирне, стал его брат Мехмед I. В 1417 году валашский господарь был вынужден подписать с ним договор, обязавшись выплачивать туркам ежегодную дань 3000 золотых дукатов. Год спустя старого Мирчу схоронили в монастыре Козия на Олте. Его сын Михай попытался сбросить турецкое иго, но потерпел неудачу; испугавшись турецкой мести, бояре привели к власти Данешти. Михай погиб от кинжала убийцы, а его сводный брат Влад, родившийся около 1395 года от матери-венгерки, бежал в Трансильванию. Строя планы возвращения на трон, он вступил в союз как с венгерским наместником этой области Яношем Хуньяди, так и с молдавским господарем Александру Добрым, взяв в жены его дочь — предположительно ее звали Василиса.

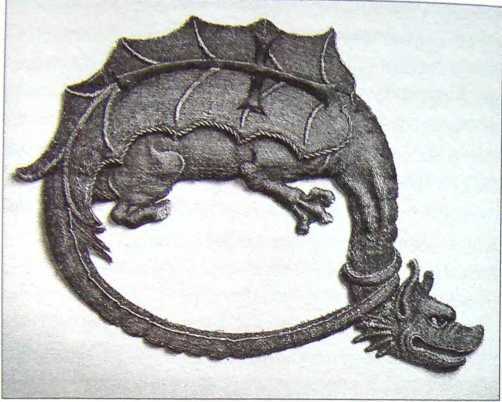

Но самым могущественным покровителем Влада стал германский император Сигизмунд, по совместительству король Венгрии. В 1408 году он основал для борьбы с турками элитный орден Дракона, в который входили всего 24 члена — большей частью короли и князья, в том числе воспетый Шекспиром король Англии Генрих V, король Неаполя Альфонс I и польский король Владислав Ягеллон. Эмблемой ордена был золотой дракон, обвивающий хвостом свою шею, что символизировало победу над страстями. На спине дракой нес крест святого Георгия, знак борьбы за веру, с латинским девизом «О quam misericors est Deus» (О, как милостив Бог!). Часто утверждается, что в ордене могли состоять только католики, но это не так — одним из первых его членов был православный сербский деспот Стефан Лазаревич. «Драконисты», как называли орденских рыцарей, были тесно связаны не с папским Римом, а с императором Сигизмундом, которому приносили клятву верности. Вплоть до смерти императора орден Дракона был самой влиятельной политической организацией не только в Германии, но и во всей Восточной Европе, сменив в этой роли Тевтонский орден, незадолго до того наголову разбитый польско-литовской армией при Грюнвальде.

Эмблема ордена Дракона, давшего Дракуле его прозвище

В феврале 1431 года в преддверии очередного крестового похода император решил расширить орден, торжественно приняв в него новых членов, в числе которых был и валашский принц. С тех пор Влад получил прозвище Дракул или Дракон (суффикс «ул» в румынском языке — признак именительного падежа). Дракона в Румынии уважали издавна; еще у древних даков главный бог изображался в виде дракона (или змея) с волчьей головой. Правда, в Средние века слово «дракон» под влиянием христианства приобрело еще и другое значение — «дьявол». Поэтому Влад-старший никогда не подписывал этим прозвищем свои указы, но втайне гордился им как и тем, что его, первого из правителей румынских земель, на рапных приняли в круг европейских монархов.

Похоже, Влад и до этого выполнял ответственные задания императора, как это было в 1423 году в Константинополе. Греческий историк Михаил Дука пишет: «В те дни в столице появился один из многих незаконных сыновей Мирчи, воеводы валахов. Он был допущен во дворец императора Иоанна, где свел знакомство с молодыми людьми, опытными как в воинских делах, так и в политике. Тогда там было много валахов, которые помогли ему в его деле». Делом Влада было сопровождать императора Иоанна VIII Палеолога в Милан на встречу с Сигизмундом. Во время этого путешествия валашский принц всячески пытался сдружиться с императором и убедить его согласиться на унию греческой церкви с Римом — таково было условие помощи византийцам в борьбе против турок, которое выдвигали папа и император. В тот раз согласие так и не было достигнуто; унию заключили позже, в 1439 году, но она уже не смогла помешать падению Византии. А Влад вернулся из Константинополя в Нюрнберг ко двору Сигизмунда, откуда вскоре опять перебрался в Траисильванию. Возможно, он по заданию императора собирал здесь силы для нового крестового похода — на сей раз на чешских еретиков-гуситов, с которыми Сигизмунд воевал куда активнее, чем с турками, но так же безуспешно.