Первым еще затемно в атаку были брошен трехбатальонный 33-й егерский полк, который сумел отбросить к монастырю два батальона французов, но был оттеснен к окраинам города подошедшими подкреплениями. На помощь ему выдвинулся 6-й егерский полк, также состоящий из трех батальонов. Русские полки, к которым в скором времени присоединились 19-й егерский и батальон Вильманстрандского пехотного, вновь дошли почти до переправы, но так и не смогли вытеснить неприятеля за реку. Во главе егерей 19-го полка с крестом в руке шел в атаку священник отец Василий Васильковский, получивший в этот день рану в голову. Французы, усилившись, опять захватили город и даже вышли за заставы. В ответ последовала контратака 11-го егерского, поддержанная ранее введенными в бой батальонами, в результате которой неприятель откатился к монастырю… Атаки и контратаки следовали одна за другой. В полном молчании в город ворвался 3-й батальон Либавского пехотного полка под командованием генерала Талызина; солдатам батальона не велено было заряжать ружья и кричать «ура». Несколько позже таким же образом атаковали и батальоны Софийского полка. А.П. Ермолов в своем рапорте отметил, что «полковник Халяпин с Софийским полком и полковник Глебов с резервами 6-го егерского полка ударили и все опрокинули». Рядом с упомянутыми полками в атаку шли Томский и Полоцкий пехотные. Вильманстрандский пехотный полк, выйдя на Торговую площадь, застал уже окончание этой атаки: усилившийся неприятель шаг за шагом теснил русские батальоны. Вильманстрандцы стремительным броском очистили не только площадь, но и дошли до моста; за ними следовали перемешавшиеся батальоны прочих полков. Триумф был недолгим: в город вошла итальянская дивизия генерала Пино и прогнала потерявшие управление русские полки за заставы.

Д.С. Дохтуров. Миниатюра неизвестного художника по оригиналу В. Боровиковского. 1811 г.

Казанский собор. 1739-1744 гг. Малоярославец.

По всей видимости, на главной Торговой площади Малоярославца бастионом русских войск стал каменный Казанский собор. Мы можем только предполагать, что именно происходило в сохранившихся и по сей день святых стенах. При очередном отступлении русских часть пехотинцев заперлась в здании собора. Толстые стены и окна с осыпавшимися стеклами давали возможность даже небольшому гарнизону держать под обстрелом улицы, идущие со стороны реки, по которым и поднимались французские колонны. В заполненном дымом соборе солдаты, задыхаясь и протирая слезящиеся глаза, судорожно заряжали и стреляли в ненавистные вражеские ряды. Верткие французские стрелки пробирались к стенам и пытались вломиться в железную северную дверь, но она была забаррикадирована изнутри, а русские пули продолжали жалить, выискивая все новые жертвы. Наконец французы подкатили орудия. Вдоль по улице, идущей от монастыря, пушки били ядрами и картечью в алтарную часть и в главы собора, с севера 3-фунтовое орудие пыталось разбить запертую дверь. Внутри здания воцарился ужас: начались пожары, картечные и ружейные пули густо летели в окна, сверху от сотрясения обрушивались стрехи глав и валились святые кресты… Смогли ли уйти защитники? А может быть, новая атака родных полков спасла упорный гарнизон? Мы никогда не узнаем этого, но памятником доблести остались стены собора и сведения об ущербе, нанесенном ему во время сражения: разорена «соборная Казанской Божией Матери (церковь. — И.У.) разбитием с одной стороны сверху стены пушечным ядром и с другой — ударением оными и картечами в стену оной, так что внутри оной от ударов перервалась железная связь и стрехи глав сниспали на каменный пол и вторгнувшись в землю на аршин, перешиблись и ни одного стекла целого в рамах оной церкви не оставалось, главы оной все сшиблены, крышки железные летучими ядрами, бомбами обвалены и подожжены…» [103, с. 220, 222].

Уже утром в непосредственной близости от города остановились полки 7-го и 8-го пехотных корпусов. Солдатам, проделавшим ночной марш беглым шагом, разрешено было отдохнуть; многим даже удалось поспать, несмотря на раскаты ружейного и артиллерийского огня. После 14 часов в бойню начали втягиваться части 7-го корпуса. Первыми, вступившими в дело, стали Ладожский и Полтавский пехотные полки, освободившие Спасскую слободу и центр города. На левом фланге продвигались Орловский и Нижегородский полки, а на правом — полки 12-й дивизии. В завязавшемся тяжелом бою чаша весов постоянно колебалась. Русским стрелкам приходилось вытеснять неприятеля из занимаемых им укрытий, чтобы дать возможность установить артиллерию. Ладожский полк, по всей видимости, прорвался к центру через овраг и неожиданно ударил во фланг и тыл французам, расположенным на Торговой площади. В Полтавском полку целый батальон под командованием капитана Г. А. Асеева был рассыпан в стрелки и дошел до самого моста; командиры рот этого батальона шли в атаку с ружьями в руках. Унтер-офицеры и старослужащие солдаты «собственным примером поощряли» и «стыдили за трусость» новобранцев. Полубатальон другого батальона под командованием майора И.Д. Ермакова 1-го остановил контратаку неприятеля и подкрепил стрелков. Капитан Нарвского полка Кузминский, увидев отступление стрелков, подоспел со взводом и залпом остановил продвижение противника. Поручик Митюрин привел для подкрепления цепи дивизион. Поручик Алексопольского полка Кунцевич, участвуя в рукопашной схватке, был ранен, но вырвал у неприятельского солдата ружье и заколол его. Майор Новоингерманландского полка Ильин, очевидно, приказал своему батальону залечь за укрытием; подпустив вражескую колонну «на близкую дистанцию», он встретил ее залпом и довершил поражение штыковым ударом [48, с. 57-64].

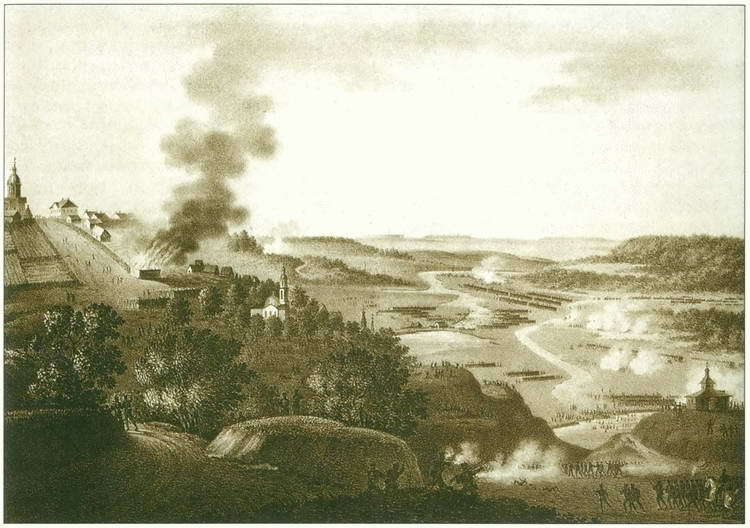

Сражение при Малоярославце 12 октября 1812 г. Литография С. Шифляра по рисунку А. Дмитриева-Мамонова. 1823 г.

И все-таки напор французских и итальянских частей заставил русское командование ввести в дело свежие полки 8-го пехотного корпуса. Момент вступления в сражение 27-й пехотной дивизии красноречиво описал офицер Симбирского полка Д.В. Душенкевич: «Ударен подъем после доброго отдыха, дорога покрылась сверкающим блеском оружия, ярко отражающимся в глаза французам, стоявшим на высоте той стороны реки в густых, многочисленных колоннах. Многие наши полки пошли левее, под лесом, а нам велено вступить в дело: «Левое плечо вперед!» — и мы очутились под пулями у самых стен Малоярославца» [74, с. 118]. Согласно рапорту командира дивизии генерал-майора Д.П. Неверовского, полк, «откомандированный вправо, удерживал с мужеством данное ему для охранения место и высланными от него стрелками прогонял неприятеля, на него наступающего». «Очутившись под пулями», симбирцы за несколько часов активных действий потеряли 351 человека из 845 [48, с. 117]. При этом, по всей видимости, полк даже ни разу не ходил в массовые атаки, а все потери были понесены под градом пуль в стрелковых цепях. Рядом с Симбирским полком также стрелками действовал Одесский пехотный, в то время как Тарнопольский и Виленский полки под командованием самого Неверовского неоднократно опрокидывали неприятеля на левом фланге русской позиции. Несколько позже к ним присоединились охотники Ревельского и Муромского полков 3-й пехотной дивизии. Прапорщик Ревельского полка Романов, убив одного неприятельского офицера, взял другого в плен.

В сумерках, при свете горящих домов, введенные в действие гренадерские полки — Малороссийский, Сибирский и Астраханский — на обоих флангах вновь отбросили противника за реку и некоторое время удерживали под контролем участки берега, пока не были оттеснены свежими дивизиями корпуса маршала Даву. На левом фланге в бой пришлось ввести Московский пехотный полк. Активные боевые действия на этом завершились, хотя «перестрелка с обеих сторон почти до полуночи не прекращалась. Казаки, за цепью стрелков, стояли в линии перед горевшим городом, откуда из пламени, как адские тени, выскакивали итальянцы и задирали наших стрелков» [133, с. 227]. Но и русские не оставались в долгу: ночью астраханские гренадеры вновь проникли в западную часть города, совершив некую «диверсию» — очевидно, нападение на изолированные подразделения французов.