В приказе по 2-й армии от 25 июня один из виднейших русских военачальников князь П.И. Багратион обращался к подчиненным с такими словами: «Я уверен в храбрости вверенной мне армии, и что всякий чин потщится благоразумно и храбро действовать, ибо государь наш всемилостивейший и любезное наше отечество сего требуют, и мы должны доказать сыновную нашу любовь и непобедимую храбрость. Господам начальникам войск вселить в солдат, что все войска неприятельские не иначе что, как сволочь со всего света, мы же русские и единоверные. Они храбро драться не могут, особливо же боятся нашего штыка. Наступай на него! Пуля мимо. Подойти к нему — он побежит. Пехота коли, кавалерия руби и топчи! Гг. офицеры наши всему свету доказали храбрость, преданность, ревность и послушание, следовательно ныне они более и более в глазах моих оправдают заслуженную признательность. Тридцать лет моей службы и тридцать лет, как я врагов побеждаю чрез вашу храбрость. Я всегда с вами, и вы со мною!

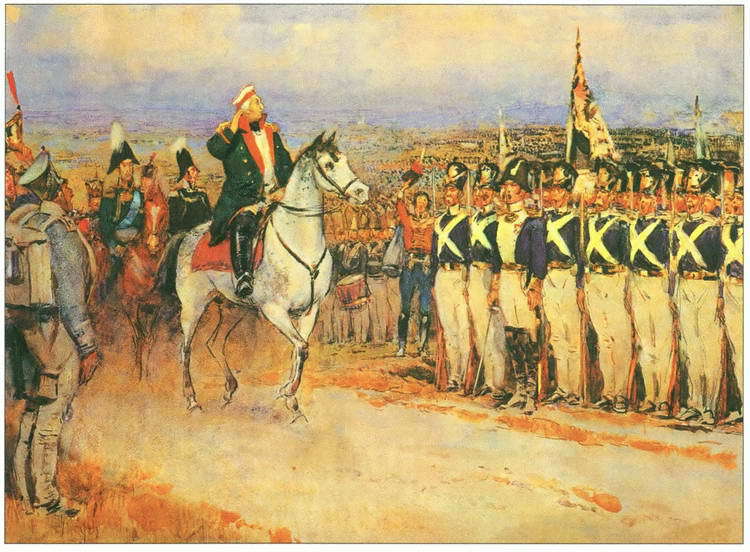

Прибытие Кутузова к армии у Царева Займища.

В Голлабрюнне храбрые полки: Киевский гренадерский, 6 егерский и Черниговский драгунский, были свидетелями, как мы, быв окружены стотысячною армиею, в числе 4 тысяч и без провианта, пробились сквозь и взяли в плен французов. Теперь нас пятьдесят тысяч. У нас кроме провианта есть вино и мясо, есть и того более доброй воли служить государю императору верно. Как же не драться и не бить неприятеля? Зная любовь вашу к отечеству, я смею ожидать всего от храбрых войсков. Вы отличались со мною, а теперь должны более и более отличаться. Государь пожаловал мне власть награждать вас, следовательно награда в моих руках, и я обязательно почту воспользоваться со всею справедливостью доверием ко мне государя. Ударим дружно и победим врага. Тогда нам честь, слава и благодарность родины, а любезному отечеству нашему победою врага, дерзнувшего вступить в землю русскую, принесем спокойствие и самое блаженство» [35, с. 181].

Одним из проверенных средств поддержания воинского духа было награждение отличившихся чинов и целых подразделений. Виды награждений нижних чинов были довольно разнообразны: дополнительные выдачи винных и мясных порций, денежные выплаты, производство в унтер-офицерские, а иногда и в офицерские звания; за выдающиеся заслуги солдат мог получить Знак отличия ордена Святого Георгия («Георгиевский крест»). Офицеры достаточно планомерно и, как случается и по сей день, не всегда заслуженно отмечались орденами и наградным оружием, повышением в чине и должности, переводом в престижные части; без внимания не было оставлено и моральное поощрение в виде упоминания в официальных документах.

Коллективные награды были подробно описаны в труде Г.С. Габаева:

«Главные виды боевых наград и других почетных отличий, пожалованных русским полкам, особенно отличившимся в кампании 1812, 1813 и 1814гг., были следующие:

1) Пожалования Георгиевских, а иногда и простых знамен…

2) Пожалования труб серебряных и Георгиевских.

3) Пожалование Гренадерского боя (особого барабанного боя, присвоенного гвардейским и гренадерским полкам. — И.У.) пехотным и егерским полкам.

Кроме этих прежде существовавших видов боевых наград, вновь установлены следующие:

4) Пожалование особых знаков на кивера… С надписью «за отличiе».

5) Пожалование… гренадерским полкам звания гвардейских, но со старшинством лишь одного чина, как в специальных войсках, т. е. учреждение «Молодой Гвардии».

6) Пожалование пехотным и егерским полкам звания Гренадерских.

7) Назначение полкам шефов из Августейших особ с наименованием полков в честь шефов» [60, с. 109, 110].

В ряду награждений особняком стояла и единая для всех чинов медаль, учрежденная в память 1812 г. В приказе императора от 5 февраля 1813 г. говорилось:

«Воины! Славный и достопамятный год, в который неслыханным и примерным образом поразили и наказали вы дерзнувшаго вступить в Отечество наше лютаго и сильнаго врага, славный год сей минул; но не пройдут и не умолкнут содеянные в нем громкие дела и подвиги ваши. Потомство сохранит их в памяти своей. Вы кровью своей спасли Отечество от многих совокупившихся против него народов и царств. Вы трудами, терпением и ранами своими приобрели благодарность от своей и уважение от чуждых держав. Вы мужеством и храбростию своею показали свету, что где Бог и Вера в сердцах народных, там, хотя бы вражеския силы подобны были волнам океана, но все оне о крепость их, как о твердую непоколебимую гору рассыпаются и сокрушаются! Из всей ярости и свирепства их останется один только стон и шум погибели. Воины! В ознаменование сих незабвенных подвигов ваших, повелели Мы выбить и освятить серебряную медаль, которая с начертанием на ней прошедшаго, столь достопамятного 1812 года, долженствует на голубой ленте украшать непреодолимый щит отечества, грудь вашу. Всяк из вас достоин носить на себе сей достопочтенный знак, сие свидетельство трудов, храбрости и участия в славе; ибо все вы одинаковую несли тяготу и единодушным мужеством дышали. Вы по справедливости можете гордиться сим знаком; он являет в вас благословляемых Богом истинных сынов Отечества. Враги ваши, видя его на груди вашей, да вострепещут, ведая, что под ним пылает храбрость, не на страхе или корыстолюбии основанная, но на любви к вере и Отечеству, и следовательно ничем непобедимая» [60, с. 106].

* * *

Военное духовенство как орган религиозно-воспитательного воздействия на войска, играло немалую роль в поддержании высокого морально-нравственного духа армии. В фундаментальном труде, посвященном юбилею Военного министерства, отмечалась особенность воспитания русского воина:

«Достойные удивления доблести украшают русского солдата с первых веков русской истории до настоящего времени. Из самых тяжких испытаний выходит он с честью, всегда проявляя непоколебимое мужество в опасностях, беззаветную удаль в жестоком бою, неутомимую выносливость, поразительное терпение и постоянную готовность следовать приказанию начальников. Сострадание к побежденным, милосердие к раненым неприятелям — прекрасно дополняют высокие черты нравственного облика русского православного воина. Коренное требование нравственности, которому он следует, — самоотвержение, до готовности положить душу свою за други своя, — составляет основное свойство в характере христианина и воспитывается религиозными влияниями христианской веры. В нашей воинской среде религиозное начало всегда глубоко проникало все стороны жизни…» [147, с. 1].

В войсках очень терпимо относились к представителям иных конфессий — мусульман отпускали со службы для участия в молебнах, а при лейб-гвардии Финляндском полку состоял пастор, — но подавляющее большинство воинских чинов все-таки исповедовало православное христианство. «Русские солдаты должны отомстить злодеям, истребляющим православную веру их, и Бог будет им помощником», — говорилось в приказе по 1-й армии от 27 июля 1812 г.

Еще при Павле I произошло обособление полкового духовенства от епархиального. Все священники армии были подчинены Полевому обер-священнику, присутствующему в Святейшем синоде. Основной его функцией стало назначение в полки «достойных иеромонахов и священников». Также обер-священник ведал вопросами назначения пенсий и наград военному духовенству. По «Учреждению для управления Большой Действующей Армии» высшая духовная власть в войсках перешла к Обер-священнику армии и флотов, в подчинении которого состояли Полевые обер-священники армий и корпусов, в свою очередь осуществлявшие надзор за полковыми священниками. В 1812 г. Обер-священником армии и флотов был протоиерей Иоанн Семенович Державин.

Наградные медали за участие в Отечественной войне 1812 г. и за взятие Парижа в 1814 г.