Все ружья и штуцера имели кожаный плечевой ремень, но на ремне носились крайне редко. К ремню подвешивался кожаный чехол для предохранения огнива кремневого замка. Кроме того, весь замок целиком на походе закрывался кожаным полунагалищем.

* * *

В используемом для ружей патроне боевой заряд и пуля соединялись с помощью бумажной гильзы. В качестве взрывчатого вещества использовался дымный гранулированный (зерненый) порох. В боевой патрон пехотного 7-линейного ружья помещалось 10,6 г пороха, в холостой — 8,5 г; в патроны драгунского 7-линейного ружья — соответственно 8,5 и 6,4 г. Заряд 8-линейных ружей был на 2,1 г тяжелее. Нужное количество пороха отмерялось специальной медной пороховой меркой.

Порох выталкивал из ствола круглую свинцовую пулю; учебные пули делались из глины. Диаметр пули почти на 2 мм был меньше калибра ствола, диаметр формы для литья — несколько больше диаметра пули. Вес 7-линейной пули составлял 23,4 г, 8-линейной пули — 34 г. Помимо калиберных пуль применение находила и ружейная картечь. Для изготовления картечи солдаты резали обычную пулю на несколько частей. Ружейной картечи был посвящен отдельный абзац в «Наставлении господам пехотным офицерам в день сражения»: «Когда есть у людей новозаведенная ружейная картечь, то картечные патроны иметь особо от обыкновенных с пулями, буде есть карманы, то в карманах или за пазухой, или в особом нарочно приготовленном мешочке. Сия картечь предпочтительно употребляться должна в рассыпном фронте, в лесу, в деревнях, на близкой дистанции против кавалерии, а особливо против неприятельских стрелков».

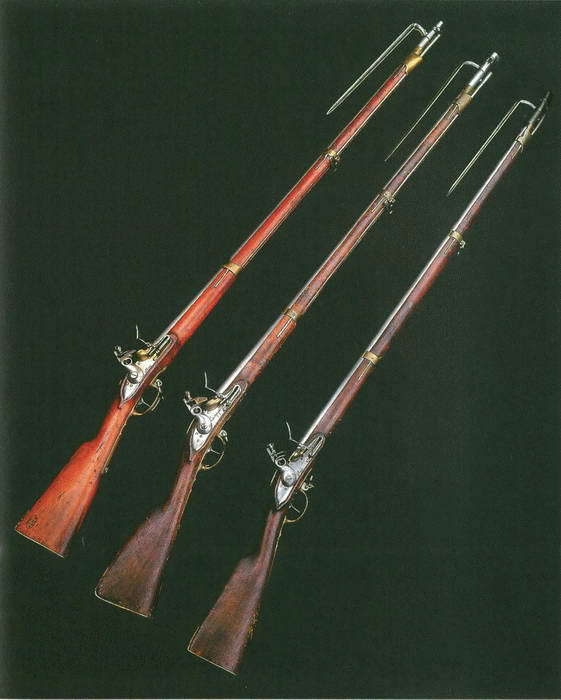

Ружье егерское образца 1789 г. Калибр 15 мм, общая длина 1205 мм. Россия, Тула, 1790 г.

Для приготовления бумажных гильз для боевых патронов листы бумаги форматом 400 на 330 мм разрезали на 12 прямоугольных трапеций высотой около 133 мм. Холостые патроны без пуль имели высоту около 100 мм, из листа получалось 16 таких гильз. Бумажная заготовка обматывалась вокруг деревянного «навойника» — цилиндрической палочки, один конец которой был закруглен, а на втором имелось углубление для пули. Сам процесс склеивания патрона выглядел так: «Нарезанные патронные бумажки подмазываются немного клейстером по основанию и по косой стороне трапеции, потом вложив пулю в чашечку навойника, прикладывают оный к прямой стороне трапеции так, чтобы за пулею, которая должна быть в левой руке, оставалось бы на загибку около четверти дюйма до основания трапеции, т.е. столько, сколько нужно для облепления оного около пули; а для удобнейшего обгибания около пули надрезается оно зубцами. На приложенный таким образом навойник накатывается бумага как можно туже, а надрезанное основание трапеции, которое намазано клейстером, обгибается сверх пули и округляется около оной посредством обминания всовыванием в сделанную для сего на рабочем столе ямочку; потом вынув навойник, обсушивают патрон и, насыпав в него полную мерочку пороху, сверх того как можно плотнее загибают остальную пустую бумагу патрона… Делают также патроны, свертывая наперед бумажку на навойнике без пули, и потом уже с заднего конца особо всовывают и сгибают сверх ее конец, который для сего срезается».

Основную массу патронов изготавливали при запасных парках, или «магазейнах», находящихся в ведении командиров понтонных рот. В запасных парках перевозили также и запасы пороха, патронной бумаги, свинца и кремней. К началу войны в парках насчитывалось 37 540 тысяч готовых патронов [120, т. 21, с. 371]. Из парков патроны доставляли к полкам и перекладывали в патронные сумы (по 60 патронов на человека) и в ротные патронные ящики (по 40 патронов на человека). В суме и в ячейках патронного ящика патроны устанавливали в положении вниз пулей. В случае необходимости патроны могли делать непосредственно в войсковых частях, для чего в полку содержали чугунный котел, железный «уполовник» и формы для литья пуль. Свинец расплавляли в котле и с помощью половника заливали в формы, каждая из которых была рассчитана на 12 пуль и имела резак для отсекания литников.

Кремневый замок мушкета образца «Indian Pattern». Англия, около 1805 г.

Еще одним важнейшим элементом батарейного замка был кремень. Лучшими считались прозрачные без вкраплений камни. Ружейный кремень имел длину от 33 до 36 мм, ширину от 30 до 33 мм и толщину 8-9 мм. Кремень в поперечном разрезе имел сечение, близкое по форме к прямоугольной трапеции, основание которой на 15 мм превосходило верхнюю сторону Считалось, что хороший кремень должен выдерживать до 50 ударов, но затупившуюся кромку при этом периодически заостряли. Во всяком случае, в кармане патронной сумы каждый солдат носил еще несколько готовых к употреблению кремней, и огромное их количество на всех полях минувших баталий свидетельствует о частой замене этой детали непосредственно во время сражения. Кремни также заготавливались при арсеналах и доставлялись к полкам в бочонках.

* * *

Искусству прицельной стрельбы посвящалась отдельная статья «Ротного учения» Воинского устава 1811 г. Необходимость тщательного обучения солдат меткой стрельбе была вполне очевидна для многих военачальников. Так, генерал-майор Д.П. Неверовский, будучи шефом Павловского гренадерского полка, в приказе по полку от 6 октября 1811 г. отмечал: «Приятно бы для меня было,…. если бы господа ротные командиры гренадерских рот стрелков, а фузилерных хорошо выученных стрелять рядовых, и надежного поведения, посылали стрелять дичь, через что они привыкают к верному глазомеру и получают навык к цельной стрельбе; теперь же в ротах есть невыстреленные пули и порох, оставшиеся от маневров, которые позволяется употреблять на охоту, ведя им верный счет и подавая еженедельно через фельдфебелей в полковую канцелярию записи: сколько в которой роте будет убито дичи, оставляя, однако же, оную в пользу стрелков» [56, с. 131]. В том же году для отличившихся в искусстве стрельбы нижних чинов гвардейских полков на Сестрорецком оружейном заводе изготовили ружья образца 1808 г., отличавшиеся лучшей выделкой и надписью на стволе: «за стараше и искуство»; на каждый полк выделялось по 25 таких ружей [3]. Активная стрелковая подготовка перед войной дала свои результаты. Русские стрелки действовали в сражениях все активнее, русские пули чаще и чаще находили цель. Сохранилось немало свидетельств об эффективности огня русской пехоты. Рассказывая об обороне Смоленска, генерал-майор П.Ф. Паскевич упомянул и такой эпизод: «Все семьдесят орудий наших были уже в действии. Но неприятель прошел ядра, прошел картечь и приближался к рытвине, составлявшей на том месте ров Смоленской крепости… Орловский полк открыл ружейный огонь и остановил неприятеля» [124, с. 93, 94]. Далее он отмечает интересный эпизод: «У меня (в Орловском полку. — И.У.) были дурные ружья. Я велел подобрать ружья французские и переменить их на весь полк». В Орловском полку состояли так называемые «цесарские», то есть австрийские, ружья. Такие же ружья имел и Софийский пехотный полк.

Ружья образца 1808 г. Россия. (За веру и верность. Три века Российской императорской гвардии. Каталог выставки. СПб. 2003).

Мушкет образца «Indian Pattern». Англия, около 1805 г.

Настоящий солдат первым делом думал о сохранности своего ружья. После стрельбы ствол хорошо промывался и насухо вытирался снаружи и особенно внутри, протирались замок, шомпол, штык, медный прибор и ложа, прочищалась затравка. Несколько раз в год по капле масла пропускалось в резьбовые соединения и под пружины.