Для современного читателя, даже владеющего немецким языком, это постоянное противопоставление немецкого и латиницы выглядит странным. Разве не на латинице пишут немцы? Разве в немецком языке не те же самые буквы, за небольшим исключением, что и в английском, французском или латинском алфавитах?

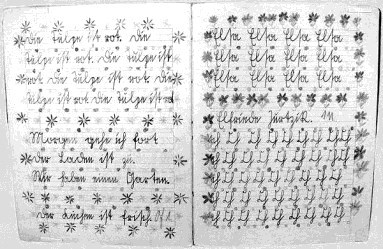

Ответы на эти вопросы зависят от того, какой шрифт имеется в виду – печатный или рукописный, а также от того, о каком времени идет речь. Если говорить о печатных изданиях, то после постепенного вытеснения готических букв латинскими немецкие книги выглядят похоже на другие европейские издания. А вот рукописные шрифты вплоть до сороковых годов двадцатого века разительно отличались от того, как пишут буквы в Англии или во Франции. Сейчас старые немецкие рукописные шрифты не совсем правильно называют «шрифтами Зюттерлина» по имени берлинского графика Людвига Зюттерлина[38], предложившего в 1911 году свой вариант написания немецких букв. Но и до него немецких школьников учили писать в тетрадях и прописях буквы, очень далекие от того, чему учат детей в младших классах современной Германии. Томас Манн привык именно к старому немецкому шрифту, все его рукописи и письма, дневниковые записи и заметки в записных книжках написаны, как сейчас говорят, шрифтом Зюттерлина.

Зюттерлин-шрифт (Sütterlinschrift)

Австралийская цензура, естественно, такое написание понимала с трудом, поэтому пропускала только письма, написанные на привычной для нее латинице, ставя перед Томасом Манном почти невыполнимое «conditio sine qua non», как он написал Петеру в октябре 1916 года.

Через все три «военных» письма Манна Петеру Прингсхайму красной нитью проходит сострадание к человеку, на чью долю выпали тяжелые испытания. Специально вспоминая ласковое домашнее имя Петера, Томас признается: «Дорогой Бабюшляйн, повторю тебе то, что уже сказал в прошлый раз: не проходит, я думаю, и дня, чтобы я сердечно не думал о тебе и о твоей судьбе. Оставайся в бодром настроении!»[39]. И чтобы подкрепить этот призыв неумирающей надеждой, писатель обещает:

«Встреча будет столь же неповторимой, сколь немыслимой была разлука»[40].

Первое письмо 1915 года тоже кончается уверенностью: «Как же ты будешь радоваться жизни, когда ты опять обретешь свободу и ощутишь под ногами землю отечества! Я громко поклялся, что я тебя обниму, когда ты снова будешь здесь, и я эту клятву сдержу»[41].

Что же привело далекого от политики физика Прингсхайма в концлагерь в далекой Австралии, и сдержал ли Томас Манн свою клятву? На эти и многие другие вопросы мы ответим в следующих частях этой работы.

Школа танцев

В автобиографии, названной в русском переводе «Очерком моей жизни», Томас Манн в первой же фразе подчеркивает: «Я – второй сын купца и сенатора вольного города Любека – Иоганна-Генриха Манна и его жены Юлии да Сильва-Брунс»[42].

Петер Прингсхайм – тоже второй сын мюнхенского математика Альфреда Прингсхайма и его жены Хедвиг Прингсхайм-Дом. В обеих семьях было по пятеро детей.

Петеру довелось родиться в удивительной семье, оставившей след в культурной жизни Германии конца девятнадцатого, первой трети двадцатого веков[43]. Дворец Прингсхаймов на улице Арси, 12 почти полвека знала вся образованная баварская столица. По словам Бруно Вальтера, часто там бывавшего, «в гостеприимном доме на улице Арси в большие вечера можно было встретить ‛весь Мюнхен’»[44]

Сестра Петера Катя, верная жена и незаменимая помощница Томаса Манна, вспоминала в конце своей долгой жизни о доме их с братом детства:

«У моих родителей <…> был весьма уважаемый и посещаемый дом, где устраивались большие званные вечера. Благодаря профессии моего отца и его личным симпатиям это был научный дом с музыкальными интересами. К литературе отец был скорее равнодушным, в противоположность моей матери. В дом на улицу Арси приходили разные люди, среди них и литераторы, но особенно много музыкантов и художников. К нам приходили Рихард Штраус и Шиллингс, Фриц Август Каульбах, Ленбах, Штук и многие другие из модных художественных кругов Мюнхена»[45].

Альфред и Хедвиг Прингсхайм

Все пятеро детей Альфреда и Хедвиг Прингсхайм родились в течение четырех лет – с 1879 по 1883 годы – сначала сыновья Эрик, Петер, Хайнц, а потом – в июле 1883 года – близнецы Клаус и Катя.

Дети профессора Мюнхенского университета и одного из богатейших людей Баварии, знатока музыки и выдающегося коллекционера произведений искусств, получили, разумеется, блестящее и разностороннее образование. Мальчики вплоть до поступления в гимназию занимались с домашними учителями по различным предметам. У Кати домашнее обучение продлилось вплоть до поступления в университет. Дело в том, что без окончания гимназии в университет не принимают, а гимназий для девушек тогда не существовало. Поэтому Катю дома готовили к сдаче выпускных экзаменов по гимназическим курсам лучшие университетские преподаватели, и ее оценки в итоговом аттестате были выше, чем у братьев.

Дворец Прингсхайма на улице Арси, 12 в Мюнхене

О том, как было поставлено обучение детей в доме на улице Арси, 12, мы знаем из недавно полностью опубликованных воспоминаний школьного товарища Петера и Хайнца Прингсхаймов Германа Эберса[46]. Герман был их ровесником: на полгода младше Петера и на полгода старше Хайнца. Во взрослой жизни Эберс стал художником, и именно его литографии на библейские темы побудили Томаса Манна зимой 1923 года обратиться к сюжету об Иосифе. Вначале планировалось написать небольшую новеллу, но как это часто бывало с Томасом, в результате получился огромный – в четыре тома – роман «Иосиф и его братья». О нем у нас еще будет повод поговорить в этих заметках.

Фридрих Август фон Каульбах. «Детский карнавал» (изображены дети Альфреда и Хедвиг Прингсхайм)

Герман Эберс так описывает детскую часть виллы Прингсхаймов:

«Кроме просторной спальни для четырех мальчиков и отдельной спальни для Кати и ее бонны, была огромная гостиная со шкафами и стеллажами, полными великолепных игрушек, а дальше, как раз напротив сада, располагалась комната для занятий с книжными полками, партами для каждого ребенка и небольшим роялем для упражнений двух младших братьев, унаследовавших музыкальный талант отца… В этом светлом и уютном помещении, равно как и в гостиной, и в комнате для игр я провел всю мою гимназическую жизнь. Эти часы относятся к самым увлекательным, самым веселым и плодотворным моментам моей юности»[47].