Романов был в своем кабинете. Он сидел в кресле у печки и неторопливо помешивал красные угли. Сообщение об аресте он принял так же спокойно, как спокойно встретил незваных гостей старый слуга… У него потребовали бумаги.

Романов молча показал на инкрустированный ларец, который стоял на огромном письменном столе. В ларце оказалось два проекта Романова. В них шла речь о снаряжении экспедиций для описи реки Медной и для исследования северных берегов Русской Америки. На самом дне лежала рукопись, содержавшая описание плавания Романова вокруг света на судне «Кутузов». Потом нашлись различные заметки, копии писем официальным лицам, все по поводу тех же проектов, и не было в них ни одной строчки, ни одного слова, которые могли бы быть поставлены в вину заговорщику…

— А где еще бумаги?

— Других нет.

— Я вынужден произвести обыск.

Пока Дойбан с офицером рылись в шкафах и комодах, Романов сидел у догоравшей печи. По тлевшим углям иногда пробегали черные куски пепла, какие остаются от сгоревшей бумаги. Попадая на языки пламени, они вспыхивали и рассыпались.[1]

Лошади бежали лихо, будто чувствовали, что везут государственного преступника. Возок монотонно нырял по ухабам, заливались колокольчики троек, и скрипел снег под полозьями. Все это было знакомо, привычно. Но впереди ждала неизвестность, и что она таила в себе, трудно было представить.

По сторонам тракта тянулись леса, убранные снегом. А Романову вспоминалось голубое теплое море, пальмы, черные девушки и ароматный тропический воздух. Корабль «Кутузов» нес горсточку моряков в Русскую Америку через три океана… Затем вместо пальм были ели, скопища белок, деревянные башни и стены Ново-Архангельска — столицы Русской Америки… Вспомнился вечер в доме правителя русских владений Матвея Ивановича Муравьева, морского офицера. Он с упоением говорил о своем крае, о неизведанности его рек и океанских берегов. С таким же упоением говорили о землях, открытых Берингом и Чириковым, простые русские охотники-промысловики, которые бежали за океан от гнета крепостного права. Они показывали Романову самодельные карты своих смелых походов, сетовали на малочисленность образованных людей в Российско-Американской компании, советовали остаться в Ново-Архангельске… Мысли о том, что совсем рядом находятся неведомые людям огромные пространства севера Американского континента, приятно волновали Владимира Павловича. Муравьев предлагал ему место, давал в его распоряжение судно и матросов. Более счастливый случай вряд ли можно было представить. И все-таки он не мог им воспользоваться. Он, военный моряк, не имел права покинуть борт шлюпа «Кутузов» — тем более что на корабле, кроме него, было вместе с командиром всего лишь два офицера…

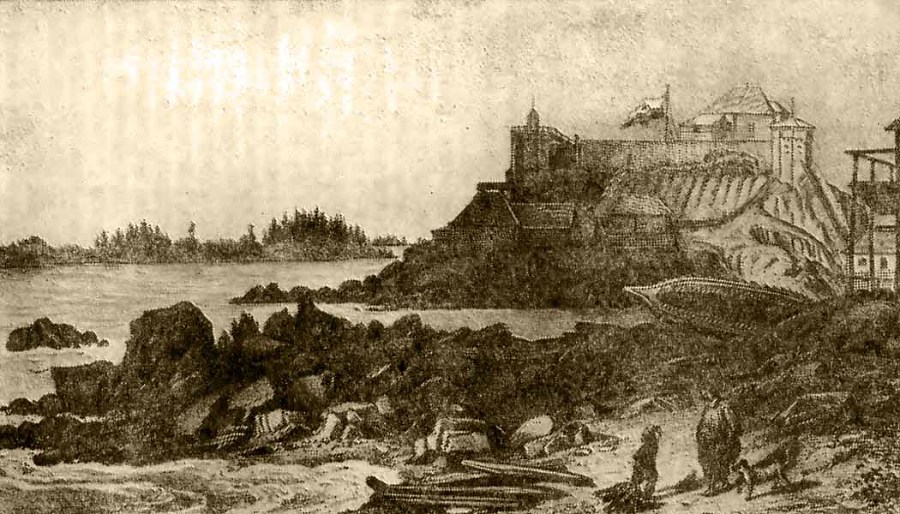

Ново-Архангельск — столица Русской Америки.

Настал день, и он простился с зелеными горами Русской Америки. Потом холодные ветры сменил благодатный пассат. Экзотические страны уже не волновали Романова. В свободные от вахты часы он рассматривал карты Русской Америки, северные берега которой ждали своих исследователей. Еще не известно было их простирание. Некоторые утверждали, что Америка соединяется с Азией перешейком где-то восточнее Шелагского мыса. Может быть, стоит отказаться от традиционных попыток искать проход из Тихого океана в Атлантику морским путем? Пожалуй, следует ожидать большего успеха, если подняться в глубь материка по реке Медной, а затем на нартах добраться до Ледовитого моря и Гудзонова пролива…[2]

Мысли эти не давали ему покоя. Когда пришли в Кронштадт, у него было начисто переписано «Предначертание экспедиции от реки Медной по сухому пути до Ледовитого моря и до Гудзонова пролива». Он показал проект своему товарищу по флоту Николаю Александровичу Бестужеву, который был известен не только как образованный моряк, но и как талантливый писатель. Бестужев отнесся к проекту благожелательно. Он полагал, что «Предначертание» имеет не только научное, но и политическое значение. Ведь недаром англичане на плавание «Рюрика», «Открытия» и «Благонамеренного» ответили посылкой нескольких экспедиций для открытия Северо-Западного прохода.[3] Он посоветовал начать проект следующими словами: «Девятнадцатое столетие, распространяя науки и полезные познания в Европе, отличается особенным направлением, данным географическим изысканиям. Не говоря о других державах, приобретших в наше время новые сведения о неведомых дотоле странах света, Россия в продолжение последнего двудесятилетия сделала важные открытия по части географической, но общее стремление умов, общие напряжения мореходцев всех стран до сих пор оставляют важнейший вопрос нерешенным: соединяется ли материк Азии с Америкой или море разделяет их?

Непреодолимые трудности, испытанные англичанами в покушениях на море решить сию задачу, хотя и показали невозможность сих морских предприятий, но со всем тем Парри отправлен снова, однако же благоразумие и опытность внушили англичанам новое средство: для решения сего самого важного вопроса послать берегом оттуда же лейтенанта Франклина, и, кажется, от предприятия сего последнего можно надеяться большого успеха».[4]

Романов не отдавал предпочтения посылке экспедиции на кораблях, которые, судя по опыту многочисленных прежних русских и английских мореплавателей, будут рано или поздно остановлены льдами. Наибольшего успеха ожидал он от сухопутной экспедиции, которая могла бы плыть по рекам, пересекать леса и тундры, идти берегом и, если будет в том надобность, плыть на байдарах морем, когда оно окажется свободным от льдов.

Бестужев посоветовал Романову особо отметить в проекте, что успех экспедиции будет зависеть от неустрашимости и выносливости самого начальника и его товарищей по далекому путешествию, что в экспедицию надо отобрать смелых и решительных людей, которые не дрогнули бы перед лицом самых невероятных испытаний и лишений.

Базой экспедиции должен явиться остров Нучик в устье реки Медной, где имелось поселение Российско-Американской компании и где жили миролюбивые племена угалахмютов. Эти места посещались кораблями компании, которые ежегодно забирали меха, добытые русскими промышленниками. Российско-Американская компания уже дважды предпринимала попытки исследовать Медную. Еще управляющим Барановым был послан вверх по реке промышленник Баженов. Ему удалось, по его расчетам, подняться примерно на 300 верст. Он нашел на берегах медную руду, от которой река, вероятно, и получила свое название. Кроме того, Баженов принес сведения о том, что в Медную впадает река (Тлышитна), которая более удобна для плавания и берет начало из озера. По словам эскимосов, в тех местах водилось столь много оленей, что их можно добыть до двенадцати тысяч в год. Кроме того, там в изобилии обитали бобры, соболи, еноты, медведи, рыси и имелись крупные месторождения слюды. (Впоследствии большинство этих сведений было подтверждено путешествием Руфа Серебренникова). Однако Баженов не смог составить карту реки Медной. Спустя несколько лет в тех местах побывал штурман Климовский. Он подтвердил сведения, доставленные его товарищем, и привез образцы меди в самородках. У индейцев из племени атнахлютов он нашел несколько фальшивых английских гиней, которые эскимосы получили от племен, обитающих в глубинных районах Северной Америки.

«Сии гинеи не иначе могли попасть к ним, как из Гудзонского залива, от Гудзонской компании, — писал Романов, — а сие самое подает повод думать о возможности сообщения между Гудзонским заливом и Медною рекою».[5]

Экспедиция предполагалась немногочисленная. В нее следовало включить начальника, его помощника, ученого-натуралиста, живописца и 12 матросов, сведущих в кузнечном и плотничьем ремесле.