На модели, кроме того, выясняются некоторые особенности хода событий гляциоклиматической истории плейстоцена, остававшиеся неясными по палеогеографическим данным. Так, изменение температуры отстает от изменения массы льда. Минимум температуры наступает после максимума оледенения уже в ходе его отступания, а максимум температуры — после минимума оледенения, когда оно начинает уже разрастаться. Отставание это измеряется 2–3 тыс. лет[48]. Этот результат полностью отвечает представлениям Гернета: охлаждение вызывается оледенением, а изменения последнего определяются балансом массы льда, который зависит от испарения с океана и осадков. Это отставание подтверждается и палеогеографическими данными для последнего оледенения с максимумом 18 тыс. лет тому назад. Относительно соответствия колебаний оледенения на полушариях сколько-нибудь надежных данных нет, но моделирование (см. рис. на с. 139) показывает, что эти колебания в северном и южном полушариях не совпадают по фазе. Наибольший размер покровного оледенения Антарктиды наступает нередко задолго до максимума оледенения в северном полушарии. Это можно объяснить тем, что увеличение осадков, приносимых с теплого океана, раньше сказывается на улучшении питания Антарктиды, а потом уже — на ледниках северного полушария. Разным по результатам моделирования оказывается и продолжительность гребней и впадин волны колебаний оледенения на полушариях. Для северного полушария характерные острые пики максимумов оледенения и относительно продолжительные межледниковья. Последнее подтверждается и палеогеографическими данными. Оледенение же Антарктиды изменяется по пологой кривой; продолжительность существования Антарктического покрова в несколько большем или несколько меньшем объеме почти одинакова.

Таким образом, особенности эволюции оледенения в северном и южном полушариях, полученные моделированием, во многом соответствуют имеющимся данным, частью же указывают на неизвестные до сего времени черты. Для их подтверждения нужны дальнейшие исследования. Но общее соответствие палеогеографическим реконструкциям хода событий по модели заставляет внимательно отнестись и к выводам, пока не подтвержденным другими данными.

Весьма интересен и результат моделирования перехода от плиоцена, в течение которого наблюдалось постепенное похолодание, к плейстоцену, когда на общем фоне похолодания начались резкие циклические колебания климата. Известно, что покровное оледенение Антарктиды существует более 10 млн. лет, покровное оледенение Гренландии — не менее 2 млн. лет, тогда как собственно материковые покровные ледники надвинулись на равнины Северной Америки и северо-востока Евразии лишь приблизительно 700 тыс. лет назад и с тех пор их наступания и отступания вызывали чередование ледниковых и межледниковых эпох. Моделирование хорошо воспроизводит эту последовательность событий. При постепенном включении в операторную схему роста оледенения в северном полушарии гляциоклиматические колебания начинаются лишь после разрастания собственно-материковых покровных ледников.

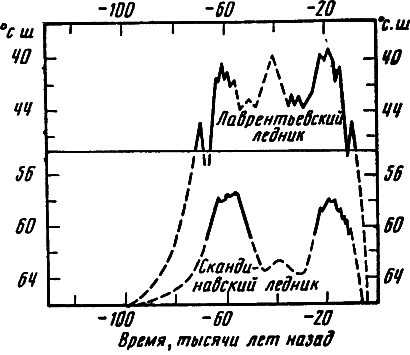

Наступания и отступания края покровных ледников последней ледниковой эпохи, восстановленные по следам оледенения и абсолютным датировкам (по Р. Гоулдвейту и др., 1965; по Л. Р. Серебрянному, 1971)

Графики движения южного края ледяных покровов по характеру колебаний их и продолжительности подобны полученным математическим моделированием.

Математическая модель колебаний климата и оледенения не потребовала привлечения каких-либо новых гипотез о причинах, их вызвавших. При составлении функциональной схемы системы «Ледники — Океан — Атмосфера» и решении с помощью ЭВМ уравнений, представленных в виде операторной схемы, были использованы существующие в природе физические зависимости. Вопрос о причинах больших ледниково-межледниковых колебаний, характерных для последнего миллиона лет истории Земли, рассмотрен объективно с учетом всех факторов, влияние которых можно предполагать существенным. Отбор этих факторов был сделан на основании предварительного анализа, а насколько этот отбор оказался правильным, показывает результат. Ход событий в модели системы «Ледники — Океан — Атмосфера» оказался в общих чертах подобным наблюдавшемуся по имеющимся данным.

Выполненная работа не завершение, а лишь начало исследований, практической задачей которых является прогноз будущих изменений климата, причем прогноз не в общей форме, который можно дать уже сейчас (и который еще в 1930 г. высказал Е. С. Гернет): мы живем в очередную межледниковую эпоху, за которой после достаточного повышения температуры Мирового океана, увеличения испарения и осадков последует наступление ледников и следующая ледниковая эпоха. Нужен прогноз более определенный: когда это будет и как повлияет на ход гляциоклиматических событий хозяйственная деятельность человека. Все увеличивающееся выделение тепловой энергии от сжигания минерального топлива (нефти, газа) и другие изменения окружающей среды заставляют предполагать возможность быстрого повышения температуры на всей поверхности Земли. Модель системы «Ледники — Океан — Атмосфера» должна дать ответ, что произойдет, если температура повысится к такому-то году на столько-то градусов. Но пока модель еще недостаточно совершенна. Проверка ее качества может быть сделана по ее пригодности для реконструкции прошлого. Полученная на модели продолжительность циклов и амплитуда колебаний должны совпадать с таковыми по имеющимся геологическим и палеогеографическим данным, пока же мы имеем лишь качественное подобие и близкие по порядку величины.

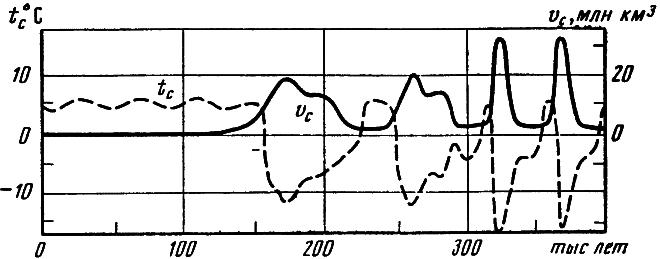

Изменения характера колебаний климата и оледенения при переходе от плиоцена к плейстоцену, полученные математическим моделированием.

Амплитуда колебаний температуры (tс) и объема ледников (Vс) в северном полушарии резко увеличивается со времени образования в начале плейстоцена собственно-материковых покровных ледников

Колебания средней годовой температуры в Центральной Европе за последние 60 млн. лет (по П. Вольдштедту, 1954)

Масштаб времени для плейстоцена (последний миллион лет) увеличен в 4 раза. Кривая построена по палеоботаническим данным. Она подтверждает резкое увеличение амплитуды колебаний температуры в плейстоцене, полученное математическим моделированием.

Колебания объема ледников в северном полушарии получились на модели несколько заниженными по сравнению с тем, что известно по палеогеографическим данным. Это может быть связано с недостаточным учетом растекания льда и увеличения площади абляции (ускоряющей деградацию) собственно-материковых покровных ледников. Может быть, не введены в расчет некоторые факторы, например увеличение в межледниковья слоя распресненных вод в полярных морях и сокращение его в ледниковья, что облегчает замерзание морей при переходе от межледниковых эпох к ледниковым и способствует временным похолоданиям на фоне общего потепления и отступания ледников.

Все величины, полученные математическим моделированием, дают средние значения для каждого полушария (северного и южного), но как они будут различаться от места к месту, остается неизвестным. В действительности в низких широтах, например, амплитуду колебаний температуры от теплых периодов (межледниковых) к холодным (ледниковым) можно принять равной нескольким градусам, в умеренных же и высоких широтах — 10–20° и больше. В приатлантических районах северного полушария изменения всей природной обстановки были значительно большими, чем в притихоокеанских. Но для моделирования все исходные величины были взяты как средние для полушарий, оно велось в «сосредоточенных» параметрах. Чтобы получить различия по широте и долготе и вообще более детальную картину, нужно было бы использовать «распределенные» параметры (т. е. разные значения температуры, испарения, осадков и пр. по участкам земной поверхности). Но это сопряжено с огромными математическими трудностями и представляется делом будущего.