Однако капитул имел на него другие виды.

В ноябре 1510 года Коперник и еще один каноник (Фабиан Лузяньский, учившийся с ним в Болонье) отправились с важной миссией в южные земли капитула. Там они приняли крупную сумму денег (238 марок, годовой сбор с крестьян, трудившихся на церковных землях), чтобы доставить ее обратно во Фрауэнбург. Учитывая то, что тевтонские рыцари регулярно и беспощадно грабили жителей Вармии, стомильный путь курьеров по лесным дорогам был сопряжен с постоянной опасностью: их могли подкараулить и отобрать ценный груз монет (бумажные деньги тогда еще не имели хождения в Европе). Добравшись до Фрауэнбурга без происшествий, они, по обыкновению, разделили средства между канониками.

В ноябре 1511 года капитул назначил Коперника своим канцлером, поручив ему следить за финансовой отчетностью и вести всю официальную переписку. Объем и частота этой переписки увеличились с внезапной смертью его дяди-епископа 29 марта 1512 года. Через неделю после кончины Лукаша Ватценроде (5 апреля) каноники встретились, чтобы избрать преемника. Они единогласно проголосовали за Фабиана Лузяньского (все, за исключением самого Фабиана, который написал на бюллетене имя другого кандидата). На следующий день каноники собрались снова и избрали Тидемана Гизе для проведения необходимой процедуры согласования с Ватиканом. К 1 июня капитулу потребовались еще два представителя, чтобы ответить на возражения короля против назначенного епископа. Король Сигизмунд не имел никаких конкретных претензий к Лузяньскому, просто он предпочитал ставить на такие должности собственных кандидатов. Борьба Рима, Кракова и Вармии из-за сана епископа продолжалась все лето и осень. 7 декабря Сигизмунд по новому соглашению наконец-то утвердил кандидатуру Лузяньского в обмен на право окончательного одобрения всех будущих кандидатов в епископы. Вдобавок он настоял, чтобы весь капитул присягнул на верность короне, что священники и сделали 28 декабря, уверенные в том, что король, со своей стороны, не забудет о своем обещании монаршего покровительства.

Лишь один каноник не подписал новое соглашение и отказался присягать на верность польскому королю. Это был брат Коперника – Андреас. Капитул освободил его от всех обязанностей во Фрауэнбурге, когда у него развилась проказа; опасаясь заражения, его заставили покинуть регион до формального введения в должность епископа Фабиана. Его не могли лишить канониката, дававшегося пожизненно, однако смерть должна была вскоре позаботиться об этом. Даже доктор Николай не мог ничего поделать с библейским проклятьем этой мучительной и обезображивающей болезни. Сразу же объявились желающие стать «коадьютором» Андреаса, то есть лицом, имеющим законные полномочия выполнять его прижизненные обязанности и получающим право на причитающееся ему жалованье после его смерти. Все без исключения каноники могли назвать какого-нибудь родственника, заслуживающего этого поста. Естественно, что свои кандидаты были и у короля Сигизмунда.

Когда Андреас уехал в Италию в поисках хоть какого-то утешения, Коперник получил новые обязанности по присмотру за мельницей, пекарней и пивоварней капитула. Они обеспечивали каноников хлебом и пивом, а также ими могли пользоваться крестьяне – за определенную плату, которую Копернику необходимо было собирать.

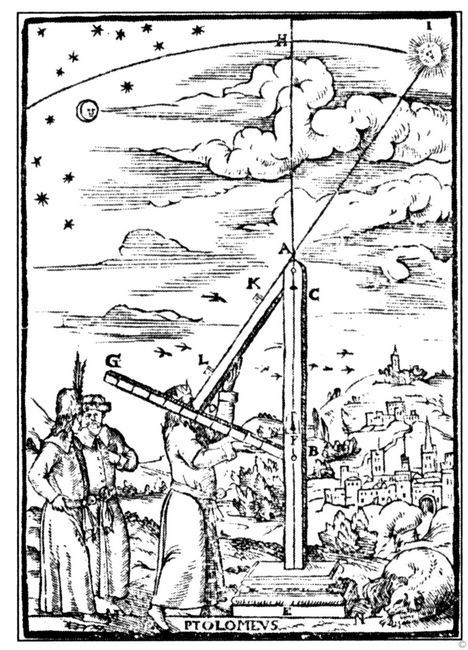

Астрономические инструменты

Между Фрауэнбургом и Римом (северной и южной границей его путешествий) Коперник мог видеть большинство из тысячи звезд, за которыми до него наблюдали астрономы Египта, Вавилона, Греции и Персии. Он измерял эклиптическую широту и долготу каждой звезды, чтобы составить звездный каталог, который опубликовал в 14-й главе второй книги «О вращениях». Он также отмечал положения планет на фоне звезд. При помощи деревянного трикветрума (подобного представленному на иллюстрации) он мог измерить высоту светила над горизонтом, сдвигая шарнирный стержень, пока одно из его отверстий не обрамляло планету или звезду. Высота высчитывалась с помощью шкалы, находившейся в основании треугольника.

31 марта 1513 года, согласно вармийской бухгалтерской книге, «доктор Николай заплатил в казну капитула за 800 кирпичей и бочку белильной извести с верфи собора». При помощи этих материалов он построил ровную площадку в саду рядом со своей курией. К этому моменту он продал свой первый дом и приобрел новый, который более соответствовал его целям. Большая мощеная терраса (или «павимент», как он называл эту конструкцию) позволяла беспрепятственно наблюдать за небом и надежно расставлять астрономические инструменты. Таковых у него было три: трикветрум, квадрант и армиллярная сфера. Ни одно из этих устройств не содержало линз и никак не обостряло зрение. Они лишь помогали наблюдателю наносить звезды на карту и отслеживать движения Луны и планет.

Весной 1514 года, воспользовавшись перераспределением собственности капитула, Коперник приобрел жилые помещения в кафедральном комплексе. Не отказываясь от имения с павиментом, он заплатил 175 марок за просторную трехэтажную башню в северо-западном углу крепостной стены, в которой были кухня и комната для прислуги. Верхний этаж был хорошо освещен благодаря девяти окнам и заканчивался галереей, однако наблюдения ученый предпочитал вести со своей террасы. Он недосыпал, чтобы подольше стоять там, на 54-м градусе северной широты, на поросшем лесом склоне холма, где воздух был тяжел от густого тумана с Вислинского залива.

«У древних было преимущество – чистое небо, – писал он в свою защиту. – Нил, как говорят, не испаряет столько тумана, как Висла». Там, где располагалась знаменитая обсерватория Птолемея, климат был близок к тропическому, и планеты поднимались почти строго вверх от горизонта, а не тащились над деревьями, поэтому на протяжении многих ясных ночей их было легко наблюдать высоко в небе.

Все, что Коперник знал о теории Птолемея, когда готовил «Малый комментарий», он прочел в сокращенном переводе его труда под названием «Эпитома Альмагеста Птолемея»[3], опубликованном в 1496 году в Венеции. Теперь, когда он взялся за собственный исследовательский проект с целью пересмотра астрономии, полный текст «Альмагеста» Птолемея впервые вышел из печати в латинском переводе. Коперник взахлеб читал свой экземпляр, исписывая поля заметками и диаграммами[4].

Для Коперника «Альмагест» послужил образцом книги, которую он хотел написать и в которой он бы перестроил астрономию в рамках столь же внушительных и долговечных, как у Птолемея. Между тем «Малый комментарий» – пролог к труду «О вращениях» – уже создал ему репутацию в астрономических кругах. Это растущее признание, без сомнения, повлияло на то, что Рим захотел проконсультироваться у Коперника насчет реформы календаря. Использовавшийся тогда юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем в 45 году до н. э., переоценивал длительность года на несколько минут. Эта незначительная ошибка оборачивалась почти целым лишним днем в столетие. Пасха грозила стать летним праздником, да и другие церковные переходящие праздники начинали идти не в ногу с сезонами. Поэтому папа Лев X, в качестве части своего плана – V Латеранского собора, призвал теологов и астрономов всех стран помочь исправить ошибку. Коперник охотно отправил свои комментарии Павлу Мидделбургскому, епископу Фоссомбронскому, который координировал работу по исправлению календаря с 1512 по 1517 годы. Епископ упомянул вклад польского каноника в официальном отчете. К сожалению, он даже вкратце не описал предложения Коперника, а позже, к еще большему сожалению, письмо Коперника было утеряно.

Глава III

Аренда заброшенных подворий

Пастух Штенцель вступил во владение тремя наделами, с которых сбежал Ганс Калау. Штенцель получил одного быка, одну корову, одного поросенка, два мешка ржаных семян и больше ничего. Я обещал добавить одну лошадь.

Из записи Коперника в бухгалтерской книге Вармии, 23 апреля 1517 года