Дойдя до Яксарата (нынешней Ферганы), Александр остановился. Здесь была установлена северная граница «Азиатского царства». Следующей целью великого македонца в последнем, четвертом периоде войны была Индия. В 327 г. до н. э. армия Александра двинулась в Северную Индию. Решающая битва состоялась на р. Гидасп в 326 г. до н. э. Александр победил, как всегда, но дальше идти за ним армия отказалась наотрез. И полководцу пришлось повернуть. Однако вернуться домой Александру Великому было не суждено. В Вавилоне на одной из пирушек царь заболел и через несколько дней скончался. Ему было всего лишь 33 года, 13 из которых он был царем, 10 – провел в походах. О причине его смерти существует две версии: то ли его отравили, то ли царь умер от малярии. Это еще одна из тайн древней истории, которая вряд ли будет раскрыта. Слава Александра после его смерти достигла небывалых размеров. Историки писали о нем труды, поэты слагали поэмы, великие полководцы со времен Древнего Рима изучали его военное искусство, он был их героем, таким же, каким являлся для юного Александра его предок Геракл.

Империя Александра Македонского была настолько велика, ее населяло так много племен и народностей, что долго она просуществовать не могла. После смерти Александра она распалась.

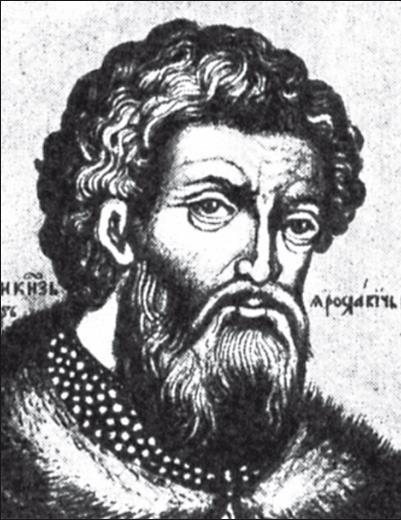

Александр Невский

(род. в 1220 г. – ум. в 1263 г.)

Русский полководец, князь новгородский (1236–1251 гг.), великий князь владимирский (1252 г.). Победил шведов (Невская битва, 1240 г.) и немецких рыцарей Ливонского ордена (Ледовое побоище, 1242 г.). Канонизирован Русской православной церковью.

Александр Невский – один из самых значительных и светлых героев, любимых народом. Как полководец он по праву может почитаться великим, ибо за всю свою жизнь не проиграл ни одного сражения, малыми силами побеждал сильнейших и в действиях своих сочетал военную гениальность с личной отвагой. В ту мрачную эпоху беспрестанных войн меч его ни разу не обагрился русской кровью, и имя его не запятнано участием ни в одной усобице. Именно это, подсознательно запечатлевшись в народной памяти, и создало ему такую добрую славу. Как государственный муж князь велик не менее, ибо умел правильно ориентироваться в чрезвычайно трудной и сложной обстановке, отстоял родную землю, народ и веру православную в противостоянии с Римской католической церковью, стойко защищал христиан от «поганых», установивших жесточайшее иго на Руси. Первым стал на тот единственно верный путь, идя по которому его преемники и потомки – князья московские – пришли к единодержавию и к победе над Ордой.

Александр Ярославич (Феодорович) Невский родился в г. Переяславль-Залесский в 1220 г. Отец Александра – Ярослав (при крещении Феодор) – был сыном князя Всеволода Большое Гнездо. Мать – княжна Феодосия, сестра рязанского князя Ингвара.

В Переяславле, где проходили годы детства Александра, над ним был совершен древний княжеский обряд – постриг, после чего он считался полноправным воином. Становление характера определялось событиями, происходившими в детские годы: в мальчиках тогда рано начинали видеть мужчин. Изучал княжич чтение и письмо, историю великих предков, а во время переездов – свой край. Главной книгой, конечно, была Библия: Александр ее знал, свободно цитировал и пересказывал. Огромное значение для понимания жизни и сложной науки правления имела поездка с отцом и братом Федором в Новгород. Внутренней и внешней дипломатии, искусству подчинять бояр и повелевать толпой учился Александр, присутствуя на вече, иногда на совете, слушая беседы отца. Значительное место занимало обучение ратному делу: владению конем, оборонительным и наступательным оружием, знанию пешего и конного строя, тактике полевой битвы и осады крепости.

Отрочество и юность Александра протекали в Новгороде, где княжил отец. Внезапная смерть Федора в 1233 г. побуждает Ярослава ускорить подготовку ставшего теперь старшим Александра к трудному делу на поприще политики. В 16 лет Александр был посажен на новгородское княжение. Он понимал, что понравиться свободолюбивым новгородцам означало поднять свой авторитет в глазах всего русского народа.

В девятнадцать лет Александр женился на дочери полоцкого князя Брячислава Александре. Сделан был этот шаг сознательно, юный князь понимал, что получил в приданое за невестой не земли и жемчуга, а войну с Литвой. К новгородским пределам стягивались немецкие, шведские и датские рыцари, литовцы пытались захватить земли Полоцко-Минской Руси и Смоленска. Сложившаяся в те годы напряженная обстановка требовала укрепления западных границ Руси. Постройка укреплений по реке Шелони, на пути, ведущем в Новгород с запада, подновление городков, новая крепость Городец со рвом, валом и бревенчатой оградой должны были выполнять эти задачи. В 1239 г. Александр выставил охрану у впадения реки Невы в Финский залив. Здесь в болотистых краях жило языческое племя ижорян, его старейшина Пелгуй был назначен начальником стражи.

Летом 1240 г. шведский король Эрих Эрикссон выслал войско под предводительством ярла (князя) Ульфа Фаси в поход на Русь. Здесь был и зять короля Биргер, позднее ставший ярлом Швеции, и епископы, прикрывавшие грабительский характер похода разговорами о просвещении русских «истинным христианством» – католичеством. В походе участвовали вспомогательные финские отряды и некоторые норвежские рыцари. Шведская флотилия с большим войском вошла в устье Невы и стала на якорь при впадении в нее речки Ижоры. Пелгуй поступил, как велено: «уведав силу ратных», где «станы их», он спешно отправился в Новгород.

Шведы рассчитывали подняться по Неве, плыть через Ладожское озеро и врасплох напасть на г. Ладога, затем по Волхову идти на Новгород, но, утомившись морским переходом, устроили себе отдых. Простые воины отдыхали на судах. Начальникам и рыцарям слуги поставили шатры на берегу. У леса выгуливали сведенных с судов рыцарских коней. Биргер был уверен, что новгородцы не смогут собрать такую силу, как у него. Знал он, что Александру не поможет и родное Владимирское княжество: оно само в бедственном состоянии, ведь и трех лет не прошло после разорения монголо-татарами. Но Александр тоже не медлил. «Не в силе Бог, а в правде!» – говорил он. Помолился у Св. Софии, получил благословение от владыки, наскоро собрал сколько мог рати и двинул ее к Ижоре. По дороге вдоль Волхова к ним присоединились отряд ладожан и ижоряне. Не напрасно князь спешил, ему необходим был внезапный удар по более многочисленному шведскому войску. Надменные рыцари даже не выставили постов на подходах к лагерю. Биргер, пируя в шатре, шитом золотыми нитями, не догадывался, что противник скрыт лесом всего лишь на расстоянии полета стрелы. Таясь, Александр осмотрел место будущей битвы и сразу увидел слабость шведской позиции. Конная дружина новгородцев неожиданно ударила в центр расположения шведских войск, расположенных на берегу. Одновременно «пешь – новгородец Миша» наступал со своей дружиной вдоль Невы, уничтожая сходни, соединявшие корабли с крутым берегом. Александр находился в самой гуще сражавшихся. Он руководил как полководец и бился как воин. Летописец сообщает, что князь самому Биргеру «возложи печать на лице острым своим копием». Талант и личная храбрость полководца, геройство воинов принесли русскому войску славную победу с малыми потерями.

Радостно восприняли весть о победе новгородцы, но из-за ссоры со знатью Александр покинул Новгород. Его отъезд совпал с усилением немецкого давления на Русь. Немцы захватили Псков, разбив почти пятитысячное ополчение, двигались в направлении Новгорода, завоевав пригород Лугу, Тесово, построили крепость в Копорье, перекрыв торговые пути. Новгородцы послали гонцов к Ярославу, а затем сам владыка Спиридон лично просил Ярослава прислать Александра. Забыв о прошлых обидах, князь немедленно отправился очищать новгородские земли, разогнал немецкие отряды, взял Копорье. С пленными обходился милостиво, но изменников беспощадно вешал. Далее был освобожден Псков, но Александр понимал, что это только начало боевых действий.