Гильом рассмеялся и сделал широкий жест, доказывавший его полное выздоровление.

— Вы правы, все кончится хорошо, потому что рано или поздно на земле воцарится справедливость. Но, быть может, пройдут тысячелетия, пока… Что до меня, то я попросту отдам свой порошок предпринимателям, и пусть себе обогащаются те, кто добьется права его фабриковать. Отныне он принадлежит всем и каждому… И я отказываюсь от попыток перестроить мир революционным путем.

Бертеруа — этот крупнейший, официально признанный ученый, член Академии, занимающий высокие посты и украшенный орденами, указал на мотор и воскликнул со всей страстностью, на какую способен семидесятилетний старик:

— Но ведь это же революция, самая настоящая революция! Именно таким путем, а не швыряя идиотские бомбы, можно перевернуть мир! Вы поступаете как подлинный революционер, потому что созидаете, а не разрушаете. Сколько раз я вам говорил, что только наука революционна, что только она, несмотря на нелепую политику, несмотря на происки сектантов и честолюбцев, уготавливает будущее человечества, расчищая путь к истине, справедливости, миру! Ах, дорогой мой мальчик, если вы хотите перевернуть мир в надежде сделать людей чуточку счастливей, оставайтесь у себя в лаборатории, потому что счастье человечества может родиться только в горне ученого.

Он говорил шутливым тоном, но за шутками чувствовались его глубокая убежденность и пренебрежение ко всему, что не относится к науке. Бертеруа даже не удивило, когда Пьер снял сутану; сейчас тот стоял перед ним рядом с женой и ребенком, и ученый по-прежнему относился к нему с какой-то бескорыстной сердечностью.

Мотор вращался с неимоверной быстротой и чуть слышно жужжал, как большая муха на солнце. Счастливое семейство, стоя вокруг него, улыбалось, радуясь этой победе. Но вот маленький Жан, господин Жан перестал сосать, и губы у него были еще в молоке, когда он вдруг заметил машину, красивую игрушку, которая двигалась, как живая. Глаза его заблестели, на щечках появились ямочки, и с радостным криком он потянулся к ней трепещущими ручонками.

Мария, спокойно застегнув корсаж, улыбнулась и поднесла его поближе к игрушке.

— Смотри, малыш, как славно! Она вертится, она сильная и живая, видишь?

Все стоявшие вокруг забавлялись восторгом и удивлением ребенка, которому хотелось потрогать эту штуку, быть может, чтобы понять, в чем дело.

— Да, — продолжал Бертеруа, — это сила, мощная, как солнце, сверкающее над необъятным Парижем, под лучами которого созревают плоды и человеческие души. Париж тоже своего рода мотор, вернее, кипящий котел, в котором готовится будущее человечества, под ним мы, ученые, поддерживаем неугасимый огонь… Сегодня дежурным истопником у этого котла, мастером грядущего являетесь вы, дорогой мой Гильом, с вашим маленьким чудом, благодаря которому усилится влияние нашего великого Парижа во всем мире.

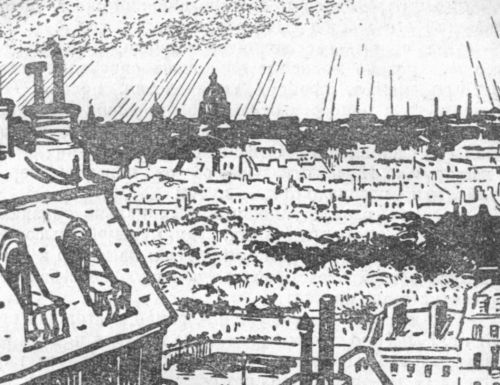

Пьер был до глубины души поражен этим сравнением, и перед ним встал образ гигантского чана, в котором должен родиться грядущий век из причудливой смеси прекрасного и отвратительного. И, возносясь умом над страстями, честолюбием, пороками и отбросами цивилизации, он созерцал уже проделанную грандиозную работу, героические усилия рабочих на фабриках и заводах, неустанные размышления интеллигентной молодежи, в тишине изучающей науки, используя опыт своих предшественников и пылая желанием раздвинуть его пределы. В этом было подлинное величие Парижа, здесь созидалось будущее человечества, оно зрело в его недрах и готово было вырваться на волю с первыми проблесками зари. Если в древнем мире был Рим, то теперь он умирает, и в наши дни Париж стал единственным властелином душ, средоточием культурной деятельности всех народов, переходящих от одной цивилизации к другой в своем поступательном движении с востока на запад, вместе с солнцем. Париж — мозг человечества; его великое прошлое служило предпосылкой к тому, чтобы он стал смелым инициатором, средоточием цивилизации, знаменосцем освободительного движения. Вчера отсюда прозвучал призыв к свободе, который услышали все народы; завтра он принесет им научную религию, справедливость, новую веру, которой давно ждет демократия. А сколько в нем подлинной доброты, веселья, сердечности, какая страстная жажда познания, готовность все отдать! А как велико его население, сколько рабочих в его предместьях, сколько крестьян в окружающих его селениях — неисчерпаемые человеческие резервы, которые послужат будущему. Париж завершил деяния всего столетия, он положит начало следующему веку и будет шествовать вперед, яркий свет этого маяка разольется по всей земле, повсюду разнесется слава его грандиозных свершений, из его глубин вырвутся бури, грянут раскаты громов и вспыхнет победоносный блеск конечной победы, которая принесет счастье человечеству.

Мария воскликнула с восхищением, указывая на Париж:

— Взгляните! Взгляните! Париж весь золотой, золотой, как огромная нива!

У всех невольно вырвался тихий возглас восторга; зрелище было в самом деле изумительное, Пьер раньше уже наблюдал подобную картину: косые лучи солнца заливали Париж потоками золотой пыли. Но на этот раз солнце не засевало Париж, нагромождение домов и монументов не вызывало образ бурой, развороченной гигантским плугом земли, и божественный сеятель не разбрасывал пригоршнями свои лучи, подобно золотым зернам, рассыпающимся во все стороны. Это был уже не прежний Париж с его четко очерченными кварталами; на востоке — рабочие кварталы, вечно затянутые дымом, на юге, вдалеке, — безмятежные студенческие кварталы, на западе — богатые кварталы со светлыми широкими улицами и в центре — мрачные торговые кварталы. Казалось, над городом встали налитые соками жизни нивы, и он превратился в безбрежное поле, созревшее к жатве. Колосья, колосья, целое море колосьев, золотыми волнами разлившееся от края до края небес! Косые солнечные лучи заливали весь Париж ярким сиянием, — и казалось, после посева наконец наступила пора жатвы.

— Смотрите! Смотрите же! — воскликнула снова Мария. — В каждом уголке золотые колосья, самые жалкие лачуги и те богаты урожаем, — всюду зреет пшеница, и мне представляется, что это общие владения, где живут в мире братья… Ах, Жан, Жан! Смотри, маленький, смотри, какая красота!

Пьер, трепеща от волнения, подошел и обнял жену. Бабушка и Бертеруа улыбались, глядя на эту картину будущего, которого им не суждено увидеть. Гильом был растроган, а за его спиной стояли трое сыновей — трое великанов, полных надежды и трудового рвения.

Тогда Мария в порыве восторга высоко подняла младенца, как бы принося его в торжественный дар огромному Парижу.

— Подожди, Жан, подожди, малыш, придет время, и ты пожнешь этот обильный урожай, ты соберешь зерно в житницу!

Париж пылал, озаренный божественным светилом, прообразуй в сиянии славы урожай грядущей истины и справедливости.

КОММЕНТАРИИ

Париж

«Париж», последний роман цикла «Три города», печатался фельетонами, как и «Рим», в ежедневной газете «Журналь» начиная с сентября 1897 года; спустя полгода, 9 февраля 1898 года, был опубликован заключительный фельетон, по счету сто восьмой, но газета, вынужденная довести до конца печатание объемистого романа, под конец делала это уже не только без удовольствия, но и проявляя открытую враждебность к своему автору. Дело в том, что примерно за месяц до конца публикации романа «Париж» появилось в газете «Орор» письмо Золя к президенту республики Ф. Фору о деле Дрейфуса под заглавием «Я обвиняю!» (13 января 1898 г.), а за два дня до последнего фельетона, 7 февраля, начался суд над автором «Трех городов», — он обвинялся в диффамации и клевете на французскую армию и правительство. Этот факт важен не только для биографии Золя, но также для истории Третьей республики, — в нем открыто проявилась позиция Золя относительно буржуазной Франции. Справедливо оценивая положение, русский журнал в то время писал: «Правительство, армия, парламент, большая часть прессы — все это с редким единодушием соединилось против Золя… Дело Золя — это распря со всей официальной и политической Францией» («Северный вестник», 1898, № 3). Однако острый конфликт писателя с правительством и господствующим классом — французской буржуазией — начался не в связи с опубликованием письма «Я обвиняю!», а раньше. Роман «Париж» и сам по себе — свидетельство этой распри.