По мнению британских специалистов, аналоговое телевидение с электронно-лучевыми кинескопами уже отжило свой век. В конце прошлого столетия на смену ему пришли новые — жидкокристаллические и плазменные экраны.

А совсем недавно японцы выпустили в продажу цифровой телевизор нового поколения — на основе токопроводящего пластика. И хотя цена новинки пока около 5000 долларов, эксперты уверены: через несколько лет такие дисплеи станут вполне доступны. Их же преимущества перед ЖК-мониторами и плазменными панелями очевидны уже сейчас — это яркость и насыщенность картинки, хорошая передача цвета, низкое энергопотребление. При этом толщина японского телевизора не превышает одного… миллиметра! В идеале такой экран можно свернуть в рулон. Или наклеить на стену подобно обоям.

И это еще не все. Наряду с домашними кинотеатрами, которые вскоре будут иметь настенные экраны практически неограниченных размеров, заменяя ковры и обои, все большее распространение получат телевизоры, дающие объемное изображение.

Современная микроэлектроника позволяет свернуть экран в рулон.

Телевизор в глазу — не лишняя ли деталь?..

Исследователи полагают, что именно трехмерные «телики» станут самыми востребованными в ближайшем будущем. И хотя это будет не абсолютное трехмерное изображение, у зрителя все же возникнет ощущение объемности. Люди как бы заглянут в глубину экрана.

Эти телевизоры сделаны по тому же принципу, что и открытки с трехмерными картинками. Телеэкран будет транслировать девять изображений одной сцены, но под разными углами, что обеспечит устойчивое восприятие объемности, даже если человек будет пересаживаться с места на место.

«В обычной жизни, если вы смотрите на объект с расстояния два метра, ваши глаза видят слегка разное изображение, так как они расположены в нескольких сантиметрах друг от друга. На основе этой разницы мозг создает ощущение объемности и глубины восприятия. Чтобы добиться такого же эффекта при просмотре телепрограмм, мы будем посылать такие же, слегка разные, изображения, что заставит мозг воспринимать их объемность», — пояснил один из разработчиков голографических телевизоров компании «Филипс», Ханс Дриссен.

Подобные телевизоры в течение ближайших 5 лет предполагается установить в аэропортах и торговых центрах, чтобы люди привыкали к объемному изображению. Ориентировочная цена первых стереотелеприемников будет около 3000 долларов. Отчасти это обусловлено тем, что для трехмерного телевещания понадобится еще и снимать специальные программы в трехмерном формате.

В дальнейшем системы объемного телевидения позволят создать шлем, надев который телезритель не только увидит объемное изображение и услышит стереозвук, но будет также ощущать в зависимости от сюжета тепло и холод, всевозможные запахи, дуновение ветра… Словом, инженеры обещают задействовать с помощью этого шлема четыре из пяти чувств человека — лишь дотронуться до изображаемого объекта будет нельзя. Впрочем, и этот недостаток обещают поправить, добавив к шлему пару интерфейс-перчаток.

«Благодаря неким цифровым татуировкам зрители смогут также ощущать и эмоции актеров», — говорит руководитель группы британских исследователей Ян Пирсон.

Схема объемного голографического ТВ:

1 — голографический дисплей; 2 — субголограмма; 3 — видимое объемное изображение; 4 — наблюдатель.

Плоский телевизор можно повесить на стену.

Наконец, лет через десять, обещают специалисты, телепередачи начнут транслировать прямо в глаза. Для этого зрителю достаточно будет надеть особые очки или вставить контактные линзы, на которые и станут транслировать изображение.

Впрочем, далеко не все в восторге от такой перспективы. Некоторые ученые предупреждают: не стоит увлекаться трехмерными играми с человеческим мозгом. Еще не известно, какое действие может оказать на здоровье человека и его зрение просмотр программ, заставляющих нас видеть то, чего нет на самом деле.

А. ПЕТРОВ

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА

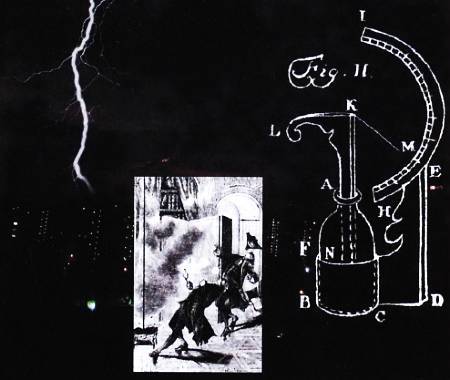

Тайны грозы

Молния — явление очень распространенное. По подсчетам ученых, гигантские электрические искры длиной в десятки километров, имеющие скорости порядка 1000 км/ч, температуру около 30 000 градусов и напряжение в миллиард вольт, проскакивают в атмосфере до 8 млн. раз в сутки. И в то же время молния — одно из самых загадочных явлений, природу которого начинают по-настоящему понимать только в наши дни.

Откуда берется чудовищная сила грозы? В незапамятные времена грозу считали явлением божественным. Однако со временем люди поняли, что молния — это гигантская электрическая искра. Знание это далось не просто. Вспомним хотя бы эксперименты Георга Рихмана, запускавшего воздушного змея в грозовую тучу. «И вышла из него Електрическая сила через пальцы, разодрав башмак», — писал по случаю смерти своего сподвижника Михаил Ломоносов.

Гибель Рихмана приостановила попытки понять природу грозы. Но не надолго. Удары молний в шпили церквей, в первые многоэтажные здания, а то и пороховые склады требовали безотлагательных мер по защите строений от «небесной искры». И здесь мы должны сказать спасибо американцу Бенджамену Франклину, предложившему конструкции первых громоотводов.

Люди продолжают исследовать грозу и поныне. Наиболее удобное место для этого на планете — полигон неподалеку от городка Дарвин, в Северной Австралии. Никто не знает почему, но грозы здесь гремят почти каждый день. Причем очень сильные — за несколько часов можно наблюдать до 1500 разрядов. Именно здесь с помощью радаров, ракет и самолетов ученые ищут ответы на многие интересующие их вопросы.

Прежде всего: откуда гроза берет электричество для молний? Наиболее распространенная гипотеза сегодня такова. Облака действуют подобно гигантской электростатической машине. На большой высоте капельки воды замерзают и превращаются в кристаллы льда. Хаотично перемещаясь под действием воздушных потоков внутри облака, они трутся друг о друга, приобретая электрические заряды разного знака. Причем отрицательные, как показали измерения, проведенные не столь давно с помощью летающей лаборатории — нашего высотного самолета «Стратосфера», арендованного австралийцами, — скапливаются в нижней части, а положительные — в верхней. Кроме того, положительный заряд обычно имеет и поверхность нашей планеты. Таким образом, при накоплении достаточной разности потенциалов происходит электрический пробой между различными частями облака, а также между облаком и землей.

Так гласит теория. Но согласуется ли она с практикой?

Чтобы между двумя разнополярными электродами, расположенными в метре друг от друга, в воздухе проскочила искра, необходимо напряжение не менее миллиона вольт. Но ведь молнии бывают длиной в десятки километров. Здесь для пробоя. нужны напряжения в десятки миллиардов вольт. Но бывают ли в облаках такие потенциалы?

Специалисты Центра по изучению молний во Флориде с помощью ракет, которые запускали прямо внутрь грозовых облаков, убедились, что напряжения в молнии зачастую недостаточно, чтобы пробить многокилометровый воздушный промежуток. Тем не менее, молниевые разряды все же происходят. Каким образом?