Самолёт-постановщик помех групповой защиты Ан-12БК-ППС. В носовой части видны обтекатели антенных систем, по бортам гондолы станции «Сирень-Д» и воздухозаборники охлаждения комплекса «Букет».

Как и предыдущая машина, Ан-12БК-ИС мог использовать свои станции только для индивидуальной защиты или защиты летящих вблизи самолетов и сохранял основное транспортное назначение.

В 1974 г. началось второе, наиболее массовое переоборудование Ан-12БК в Ан-12БК-ИС, но теперь уже с другим составом помеховой аппаратуры. Самолеты оснащались новой аппаратурой предупреждения об облучении «Барьер», станциями «Сирень-Д» в контейнерах и автоматами сбрасывания отражателей. Всего во второй вариант Ан- 12БК-ИС было доработано 105 серийных самолетов. В результате принятых мер вероятность поражения самолета ракетами ЗРК «Хок» при применении СПС была снижена в пределах от трех до десяти раз.

Насыщение ВТА военно-транспортными самолетами позволило выделить часть из них специально для прикрытия больших групп машин, оснастив их гораздо более мощными средствами радиопротиводействия. Большие габариты и энергопотребление мощных помеховых станций потребовали отдать под их размещение практически весь объем грузовой кабины, освободив самолет от выполнения транспортных задач.

В 1968 г. начался выпуск самолетов групповой защиты Ан- 12ПП. Машины оснащались мощным комплексом постановки помех, подразделяемым на две группы. К первой относились средства групповой защиты для прикрытия подразделения ВТА («Букет», «Фасоль», АПП-22 «Автомат-3»), ко второй — средства индивидуальной защиты для непосредственной обороны самолета-постановщика помех («Резеда», АСО-2Б-126).

В обтекателе на месте кормовой стрелковой башни устанавливалась автоматическая станция ответных помех типа СПС-100 «Резеда» для противодействия РЛС ЗРК «Хок» и «Найк-Геркулес». Там же размещался и один комплект устройства сбрасывания отражателей АСО-2Б-126. Устройство служило для размещения и автоматического сбрасывания пачек дипольных отражателей из металлизированного стекловолокна с целью создания пассивных помех самолетным РЛС или радиодальномерам. Комплект состоял из двух держателей, в контейнерах которых находились пачки. Выводные горловины снизу обтекателя (по две на держатель) обеспечивали сброс из каждого отсека контейнера или из двух одновременно. Так, в режиме «серия — непрерывно» сбрасывание происходило до тех пор, пока не были выброшены все пачки с отражателями из отсека держателя. В режиме «программа — непрерывно» в зависимости от установленного интервала (0,3 или 1 с) отражатели сбрасывались сериями по 6–8 или 2–3 пачки с интервалами между сериями в 5 с до полного опустошения ячеек отсека. Два следующих режима, «программа — порция» и «серия — порция», служили для выброса порций по 30 или 100 пачек соответственно. Кроме этих режимов, сброс мог осуществляться и автоматически, по сигналам от станции предупреждения об облучении СПО-Ю «Сирена-ЗМ». Еще четыре горловины по бокам хвостового обтекателя служили для вывода и сброса пачек дипольных отражателей, подаваемых из контейнеров устройств сбрасывания пассивных помех АПП-22.

«Резеду» начали разрабатывать еще в начале 60-х годов как станцию весьма широких возможностей, способную перекрывать ответными помехами практически весь сантиметровый диапазон несущих частот РЛС, для чего она должна была иметь варианты трех литер — от 3-см до 10-см диапазона, с блоками кратковременного и длительного запоминания. Станция создавала уводящие помехи по дальности и азимуту, будучи способной работать и в режиме групповой защиты, образуя «мерцающие» из двух точек пространства помехи. Главным конструктором «Резеды» был Е.К.Спиридонов. Создатели системы получили Государственную премию за 1967 г., а на Куйбышевком радиозаводе «Экран» было выпущено 138 комплектов «Резеды» — не очень много по сравнению с планировавшимися сотнями станций. Причинами тому были затянувшийся процесс создания и освоения станции в производстве, из-за чего сами разработчики самокритично признавали «моральное устаревание» своего детища. Аппаратура на ламповых элементах получалась весьма энергоемкой и теплонапряженной — масса источников питания в составе «Резеды» составляла треть ее веса, целиком же комплект оборудования тянул за 800 кг. При обсуждении ее судьбы обнаружилось, что возможности станции отвечают разве что заданию десятилетней давности (когда и начинались опытно-конструкторские работы), руководство

Установка блоков ИК-патронов на фюзеляже Ан-12. Такой комплект обеспечивал внушительный запас из 768 натронов с тепловыми ловушками и дипольными отражателями.

Постановщик помех со станцией ответных помех «Резеда», комплексом «Букет» и автоматами сброса дипольных отражателей АСО-2Б-126.

ВВС заартачилось с их приемкой и, «чтобы не обижать промышленность и не отнимать у рабочего класса зарплату», пришли к компромиссу: заказ оплатить, но на самолетах устаревшее оборудование по возможности не использовать. Большинство станций прямо в заводской упаковке отправляли сразу на склад, благо, к этому времени уже были разработаны современные системы РЭБ.

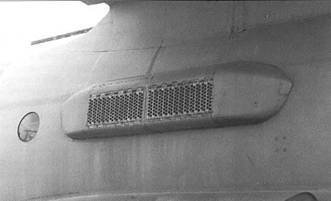

Под фюзеляжем в обтекателях разместили антенны автоматических станций прицельно-заградительных помех семейства «Букет», по бортам — антенны станций «Фасоль». Установка мощных станций групповой защиты «Букет» потребовала^ оборудовать самолет специальными радиопоглощающими устройствами биологической защиты экипажа от их излучения. Три станции занимали большую часть грузового отсека и потребовали установки дополнительных электрогенераторов и преобразователей для их питания переменным током, а масса выделяемого тепла заставила снабдить их системами охлаждения. Воздушно-жидкостная система, состоящая из многосекционного воздушно — масляного радиатора, маслобаков, помп и трубопроводов, служила для охлаждения наиболее теплонапряженных блоков станций. Воздушная система обеспечивала вентиляцию и наружное охлаждение аппаратуры «Букета». Воздух для этих систем отбирался через наружные воздухозаборники, расположенные в передней части фюзеляжа самолета.

«Букет» состоял из нескольких станций, рассчитанных на различные литерные диапазоны. Так, СПС-22 генерировала помехи в диапазоне волн от 22 до 30 см, СПС-33 — от 12,5 до 22 см, СПС- 44 — от 10 до 12,5 см, а СПС-55 — от 6 до 10 см. Такой ряд позволял перекрывать диапазон РЛС целеуказания ЗРК «Найк-Геркулес» (СПС-55), станции обнаружения и целеуказания ЗРК «Хок» (СПС-33), различных РЛС дальнего обнаружения (СПС-22), а также воздействовать на средства связи противника. Каждая станция имела свой разведывательный многоканальный приемник, анализатор сигналов (для оценки радиолокационной обстановки и выбора режима подавления РЛС), устройство наведения (для настройки передатчиков на заданные частоты) и передатчики помех. Каждый литер имел от четырех до шести передатчиков, которые перекрывали диаграмму направленности подавляемой РЛС по секторам. «Букет» ставил заградительные, скользящие или прицельные по частоте помехи, причем в зависимости от радиоэлектронной обстановки и задания на полет выбор комплекса помех выполнялся автоматически или полуавтоматически. В первом режиме станция работала по следующему циклу: разведка, накопление информации, наведение передатчиков, излучение помех, отключение станции. В полуавтоматическом режиме разведывательные приемники отключались, и ставились только заградительные помехи, причем выбор несущих частот выполнялся оператором с пульта управления. Заградительные помехи позволяли при облучении самолета несколькими РЛС, работающими на близких частотах, «ослепить» их все. Такая помеха не требует точного наведения по частоте, но из-за большой ширины спектра для ее формирования требуется большое количество энергии. Прицельные помехи использовались в случае достаточно точного определения рабочей частоты и ширины полосы пропускания приемника подавляемой станции. В этом случае для ее подавления достаточно было сформировать помеху с шириной спектра, близкой или незначительно ее превышающей. Это позволяло при меньших энергозатратах сконцентрировать мощность помехи в узком спектре частот и, тем самым, увеличить ее эффективность. Если же РЛС противника работали в широком частотном диапазоне, применялись скользящие (прицельно-заградительные) помехи. Они представляли собой комбинацию двух предыдущих видов помех и образовывались путем быстрой перестройки передатчиков прицельных помех в широком диапазоне. Чтобы не «забивать» разведывательные приемники сигналами от РЛС управления оружием, работающих в режимах сопровождения («Букет» не обеспечивал их подавления) станции снабжались схемой селекции сигналов непрерывного облучения (ССНО), а для предотвращения срабатывания «Букета» от сигналов бортовых радиовысотомеров устанавливался селектор сигналов радиовысотомеров (СРВ).