Видно, что для Гончара книга В. В. Похлебкина стала своеобразной библией. Ему и в голову не приходит сомневаться в ее содержании. А теперь посмотрим, что же он из нее почерпнул.

Выделим из текста ключевую фразу: «В этом важное традиционное отличие русской водки, сохранившейся и поныне (курсив мой. – Прим. ред.)». А дальше – крик души: «То пойло, которое сейчас продают в магазине, к водке не имеет НИКАКОГО отношения. Практически все – стопроцентный суррогат, который водкой называться не имеет никакого права».

На чем же основывается столь категорический вывод? На том, что:

• раньше водка делалась только из ржаного сырья, а сейчас сплошь из пшеницы и картофеля;

• вода применялась только родниковая (природная, мягкая), а сейчас «берут или мертвый дистиллят, или «убитую» водопроводную жесткую воду, которую никакой обратный осмос и фильтрация не вернут к жизни и не сделают родниковой»;

• солод всегда был исключительно ржаным, а теперь ячменный да пшеничный;

• раньше не использовали дрожжи, применяли только ржаную закваску, а сейчас «гонят дрожжевой суррогат»;

• раньше добавляли «к основному ржаному зерну небольшие, но акцентирующие количества других зерновых компонентов: ячменный, гречневой муки, гречишного продела, овсяных хлопьев, пшеничных отрубей, дробленого пшена, то есть тех или иных остатков зернового хозяйства, которые обычно скапливались на мельницах и крупорушках, в крупных помещичьих хозяйствах».

И невдомек безутешному читателю «Истории водки», что все это использовалось в производстве не русской водки («водки» в его понимании), а при изготовлении русских дистиллятов – хлебного вина. И для них это действительно важно. Потому что при дистилляции в перегонном кубе продукт сохраняет вкус и аромат исходных ингредиентов. Но наш автор ностальгирует не по хлебному вину, он переживает за привычную ему водку. Он-то, как и его учитель, не видит разницы между хлебным вином и современной водкой.

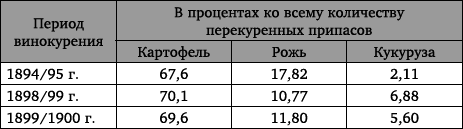

В. В. Похлебкин не рассказал ему, что привычная водка стала известна русскому народу только начиная с 1895 года, когда в угоду фискальным интересам Российского государства была введена водочная (на самом деле – винная, но так современному читателю понятней) монополия. И при этом было уничтожено веками складывающееся русское винокурение в тех самых перегонных кубах и произошел переход к изготовлению алкогольных напитков путем разведения чистейшего ректификованного этилового спирта водой. А спирту, если он действительно чистейший ректификованный, на самом деле все равно, из чего он сделан. Спирт – это не дистиллят со сложнейшим химическим составом; этиловый спирт – химическое вещество, формула которого – C2Н5ОН, и эта формула не зависит от исходного сырья. Поэтому этиловый спирт никогда не делался в массовом порядке из «уникальных сортов русской ржи». Монополия с самого начала делала спирт из самого на тот момент дешевого сырья[14].

Рожь в этом перечне действительно присутствует, но, как видим, занимает весьма скромную позицию по сравнению с картофелем. В дальнейшем, уже при советской власти, постепенно наращивалась зерновая составляющая, преимущественно за счет пшеницы. Но происходило это по мере изменения ценовых соотношений используемых сырьевых составляющих.

Что царская, что советская монополии исходили из абсолютно циничных установок. Их интересовала исключительно наименьшая себестоимость. Тем более что рядовой потребитель, повторяю, не в состоянии отличить водки, сделанные из картофельного спирта или из зернового. Только, пожалуйста, не торопитесь мне возражать. Если вам удастся когда-нибудь одновременно достать бутылки водки из картофельного спирта и из зернового, продегустируйте их вслепую (единственное условие – чтобы водки были из одной ценовой категории), и если вы сможете их идентифицировать, мои поздравления: вы относитесь к избранным, у вас даже не способности, а настоящий талант дегустатора.

Абсолютное большинство людей пьют не содержимое бутылок, а их этикетки.

Чтобы проиллюстрировать это мое утверждение, я позволю себе отвлечься от обсуждаемой интернетовской темы (я обязательно к ней вернусь) и поведать три истории. Одна из них из собственного опыта, а две – из чужого.

История первая

Как-то мне на глаза попалась увлекательная книга Юрия Котова «Петух в вине, или Гастрономические воспоминания дипломата»[15]. Автор – профессиональный дипломат, прошел путь от дежурного референта до Чрезвычайного и Полномочного Посла. На каком-то этапе этого пути ему довелось служить в нашем посольстве во Франции в группе культуры. И одним из первых его самостоятельных заданий была организация выступления дагестанского ансамбля «Бешта» на фестивале фольклорного искусства в департаменте Шаранта, совсем недалеко от славного города Коньяка.

Во время этого фестиваля субпрефект департамента, с которым у нашего дипломата сложились хорошие, дружеские отношения, устроил ему экскурсию на ряд ведущих коньячных фирм. Вернулся Ю. Котов переполненный новыми знаниями и впечатлениями. Предоставляю слово автору, который начинает с благодарности субпрефекту.

Спасибо тебе огромное, старина, я прекрасно понимаю, что без твоего содействия все это было бы невозможно. Да и с познавательной точки зрения поездка была крайне полезной. Конечно, мне и ранее довелось отведать немало разновидностей этого напитка, включая произведенные в Советском Союзе, но теперь и теоретически я достаточно вооружен, чтобы распознать, какой коньяк стоит передо мной.

Последние мои слова были восприняты собеседником с нескрываемым удивлением.

– Как это в Советском Союзе? Не хочешь ли ты сказать, что в вашей стране также изготовляют коньяк? Вот уж никогда не поверю! Русская водка – это действительно всемирно известный напиток, а о русском коньяке я в жизни не слышал.

– Ну почему именно русский, – робко попытался возразить я, – прежде всего имеются в виду коньяки из Армении, Грузии, Молдавии. Среди них, во всяком случае, на мой вкус, иногда попадаются весьма неплохие. Кстати, – неожиданно вспомнил я, – а не хочешь ли сам убедиться? У меня наверху в чемодане как раз лежит бутылочкаармянского коньячка – совершенно случайно взял с собой, а она за ненадобностью так и осталась непочатой. Может быть, согласишься попробовать его – мне было бы очень интересно узнать твое просвещенное мнение на сей счет.

Мой субпрефект отнесся к этому предложению с плохо скрываемым скептицизмом, однако после настойчивых уговоров все-таки сдался. Я быстренько сбегал на второй этаж в свою спальню и торжественно принес искомую бутылку. Взяли дегустационные бокалы и, как положено, чуть-чуть плеснули туда янтарного напитка.

Дальше все шло по уже известной мне отлаженной схеме: внимательное изучение цвета, долгое «обоняние» аромата, смачивание губ, языка и только затем несколько крохотных глотков с небольшими интервалами после каждого.

По мере прохождения этих ритуальных этапов выражение лица моего французского приятеля все больше менялось – от недоумения до, не хочу употреблять слово «восхищение», скажем, до почтительного уважения.

– Слушай, это что – действительно советский коньяк? – прозвучал не слишком уместный в данной ситуации вопрос. – Быть того не может!

– Ну а как ты сам считаешь? Мы же вместе открывали закупоренную бутылку. Не думаешь же ты, что я налил в нее французский, а потом умудрился опять как-то запечатать ее фабричным способом

– Да нет, разумеется, – без особого энтузиазма признал собеседник, – похоже, все так и есть. Давай-ка на сегодня прекратим этот эксперимент и вернемся к нему чуть позднее, – после небольшой паузы вновь оживился он. – Ты ведь помнишь, что на завтра намечено два заключительных мероприятия по случаю закрытия фестиваля, общий прием для всех участников и ужин в моей резиденции. Второе пройдет в узком составе – будут только дюжина спонсоров изпредставителей коньячных кругов и местной знати, а из иностранцев только ты. На нем мы попытаемся устроить небольшой розыгрыш.

На следующий день все так прошло, как было запланировано. Сначала состоялся прием, где я с удовольствием выслушал много лестных откликов о выступлении нашего ансамбля, а затем ужин. Прошел он в непринужденной обстановке, в основном обсуждали итоги фестиваля, строили планы на будущий год. После десерта, когда гости уже собирались покинуть стол и перейти к кофе и дижестиву, хозяин неожиданно сказал:

– А знаете, господа, мне тут недавно удалось отыскать одного новенького мелкого винодела, который производит весьма недурной коньячок. Я хотел бы предложить вам попробовать его и высказать свое мнение по этому поводу.

Все гости восприняли это сообщение с явным интересом. Тут, видимо, надо сделать небольшое пояснение.

Как мне перед ужином рассказал субпрефект, знатные и богатые люди в здешних краях не слишком-то жалуют уже разлитые по бутылкам коньяки, пусть даже самых известных и дорогих марок. По сложившейся традиции особо престижно иметь своего личного производителя, делающего только для вас несколько бочек собственного коньячка, которого нет ни у кого другого. Разумеется, все подобные виноделы-ремесленники давно «разобраны по рукам», а новые появляются крайне редко. Этим и объяснялся такой интерес присутствующих к заявлению субпрефекта.

Хозяин дома три раза хлопнул в ладоши, и в зал вошел вышколенный метрдотель в белых перчатках. В руках он держал серебряный поднос, на котором теснились дегустационные бокалы. «Как хорошо, – подумал я, – что в них так мало наливают, а то нашей обычной пол-литровой бутылки явно не хватило бы». Гости разобрали бокалы. Я бродил между ними, стараясь незаметно прислушиваться к тому, что они говорят. А разговор, как можно было предположить, шел на сугубо профессиональном языке.

– Вам не кажется, коллега, что цвет слегка темноват? – спрашивал один у другого.

– Нет-нет, – следовал ответ, – полагаю, что его прозрачная насыщенность весьма интересна. А вот выраженность привкуса танина мне представляется немножечко излишней.

– Позвольте с вами не согласиться, дорогой друг, – я бы скорее отнес это к достоинству данного букета. Может быть, стоило бы при этом чуть больше оттенить его ванильный аромат. Хотя, само собой разумеется, это дело индивидуального вкуса.

Откровенно скажу, что за дословную точность приведенных суждений я ручаться не могу. Все-таки с тех пор утекло столько лет. Но то, что дискуссия проходила в подобном ключе, заверяю с полной ответственностью. Полной схожести мнений не было, кому-то больше нравилось одно, кому-то – другое. Но главное – никто из присутствующих не высказал ни малейшего сомнения: мол, коньячок, пожалуй, и вправду не плох, но как-то от французских все же отличается, не наш он какой-то. Суммарный вердикт вынес один из старейших гостей:

– Поздравляем, господин префект (в разговорной речи французы при обращении всякие «суб», «вице», «зам» опускают), – вам действительно повезло. В наши дни шанс отыскать нового винодела, производящего приличный коньячок, а это как раз именно такой случай, выпадает крайне редко. Понимаем, что его имени и адреса вы нам, естественно, не выдадите и его продукцией будете пользоваться самолично.

– А почему бы и нет, – раздался ответ субпрефекта, – в данном случае я с вами охотно поделюсь и тем и другим.

Снова последовали три хлопка в ладоши. Появился все тот же метрдотель с серебряным, подносом. Но на этот раз на нем сиротливо стояла лишь пустая бутылка из-под армянского «Праздничного».

– То, что вы продегустировали, господа, – это советский коньяк, привезенный моим русским другом, который здесь присутствует.

Наступившая сцена как две капли воды напоминала хорошо известный финал гоголевского «Ревизора». На фоне всеобщего оцепенения особенно громко раздался недоуменный возглас:

– Это ведь шутка, господин префект?

– Вовсе нет. Откупоривал бутылку я сам лично, посему никаких сомнений быть не может.

Каких-либо комментариев не было. Гости закашляли, засморкались, заскрипели креслами и, сухо попрощавшись, один за другим покинули резиденцию. Ранним утром на следующий день распрощался с ней и я. С субпрефектом с тех пор я, к сожалению, больше не общался. Могу, однако, предположить, что для последующего проведения фольклорных фестивалей в Конфолане (а они продолжаются до сих пор – в прошлом году прошел 48-й с участием нашего ансамбля из Сибири) ему наверняка пришлось искать других спонсоров».