В былине гусляр не может по собственной воле прекратить игру, ведь пляшет-то сам Морской царь! Продолжительность игры Садко на пиру у Морского царя наводит на предположение, что речь в этой части былины может идти и об инициационном испытании героя, которому необходимо продемонстрировать мастерство и терпение, играя непрерывно продолжительное время. Чтобы остановит пляску, приходится, по совету Николы Можайского, рвать струны и ломать колки.

В системе описания гусельной игры из «Слова о полку Игореве…» терминология музыкантов несколько иная: «стреляющие корабли» там — это удары соколов, бьющих лебедей.

Почему так? То сокола, то лебеди? Противоречие… а как же общеславянская гусельная традиция, как же древность этой культуры?

Для славянской мифологии гусельной игры, на мой взгляд, в этом противоречия нет. Наличие в традиции многовариантности, обычно, только подтверждает древность. То, что в одной системе струны названы лебедями, а в другой морскими волнами, — естественно, ведь и те и другие восходят к одной символической системе — это просто разные образы дочерей водяного царя.

Мы уже обратили внимание, что в способе описания гусельной игры из «Слова о полку Игореве…», где струны — это лебеди, а пальцы — сокола, которую можно условно отнести к символической традиции южной Руси131, присутствует свадебная символика. В былине о Садко в системе описания «кораблик-море, струны-волны», которую, как новгородскую, можно соотносить с северо-западной славянской традицией, вообще, не иносказательно, а буквально описано бракосочетание гусляра с дочкой Морского царя — речкой Чернавой. В этом устойчивом символе, характерном для юга и севера Руси, прослеживаются отголоски какого-то древнего мистериального славянского обряда, посредством которого гусляр получал инициационное посвящение, вступая в символический брак с дочерью водяного царя и делаясь его родственником — зятем. Вероятно, в мифопоэтической традиции древних славян именно водяной царь был существом, покровительствовавший музыкальную струнную традицию. И не случайно его дочери — русалки-волны — в мифопоэтической традиции соотносились со струнами.

Несколько отвлекаясь от основной темы, по аналогии можно предположить, что прежде исполнительская традиция, связанная с духовыми инструментами, в славянской мифологии также была связана с царем ветров. Ведь в народных суеверных представлениях свист может вызвать ветер, так же как игра на гуслях порождает волны.

Конструкция гуслей как бы воспроизводит, моделирует славянское предание о сотворении мира.

Вкратце его можно пересказать так:

Мир выглядит как бескрайнее море. Посреди воды растут два дуба. Бог посылает в этот мир двух птиц (по некоторым легендам это голуби, но чаще это утки). Усевшись на дубы, птицы советуются о том, как сотворить мир. После совещания они ныряют на дно моря и выносят оттуда в клювах песок. Разбрасывая этот песок в стороны, птицы создают сушу. Причем одна «утица» творит мир ровным, а другая делает на поверхности этого мира овраги и горы. Таким образом, они создают мир.

В наиболее архаичных моделях гуслей не было металлической скобы, на которую надевались струны. Характерное для древности крепление — это две параллельно расположенные фигурные планочки, прикрепленные к гусельной доске дубовыми колышками. Между этими планочками закреплен деревянный стержень — струнодержатель, на который и надеваются струны.

Эти планочки называются «утицы», они «сидят» на дубовых колышках, как упомянутые легендарные птицы. Между гусельной доской и возвышающимися над ней «утицами» натянуты струны — «волны» музыкального моря. Ударяя по струнам, руки гусляра символически воспроизводят воспетое славянскими легендами творение мира.

Вероятно, что известное из средневековых источников гонение на гусляров и уничтожение гуслей было не борьбой с музыкальностью и исполнительской русской традицией, а порождалось религиозными мотивами, столкновением идей, описывающих сотворение вселенной. Через некоторое время гусли вновь становятся священным, даже отчасти религиозным инструментом. Это происходит тогда, когда народное сознание и параллельно с ним христианские богословы начинают воспринимать гусли как инструмент «главного гусляра», освященный авторитетом библейской традиции псалмопевца царя Давида. Правда, гуслями начинают называть несколько отличный инструмент — псалтирь, под который поются духовные стихи и псалмы. Псалтирь получает распространение преимущественно в среде духовенства.

Однако в народе его также именуют гуслями и переносят на него часть древних представлений, связанных с гуслями. Поскольку царь-псалмопевец Давид считается в народе гусляром, то и древние славянские гусли как бы освящаются его духовным авторитетом и перестают восприниматься как пережиток языческой религии.

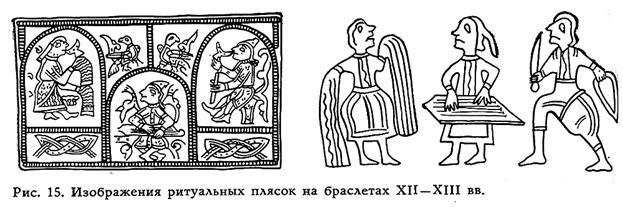

В это время, вероятно, и происходит, с одной стороны, воцерковление русских гуслей. С другой стороны, тогда же в народной культуре появляются значительно обмирщенные гусли, лишенные прежней мифопоэтической основы; они становятся преимущественно инструментом плясового аккомпанемента и почти в этом качестве (со значительно утраченной и забытой сакральной символикой) доживают до нашего времени. Вывод, конечно, не бесспорный, но наглядно обозначающий некий исторический рубеж в традиции бытования гуслей в качестве мифопоэтического, философского инструмента.

3.2. Птица Острафиль и гусельный строй

Струны гуслей сравниваются с волнами и лебедями. Ранее мы однозначно определили, что мифологическая птица имеет разные имена: Острафиль, Стратим, Страхиль, Аштрха, Вострахиль, Естрафиль, Истрафиль, Стратим, Страхвель, Страхвирь, Страхир, Стрепеюн, Стрефель, Стрепел — это волшебный лебедь, старшая из лебедей, всем птицам мать. Напомним, что в русском языке звука «ф» прежде не было и обычно он передавался звукосочетанием «хв» или «х». Если исходить из того, что имя волшебной птицы славянского происхождения, то первично оно должно звучать ближе вариантам имени Вострахиль, Страхиль, Страхвель, Страхвирь, Страхир. Если заменить в прочих именах звук «ф» на «х» или «хв», то получатся те же имена; Острахвиль, Страхвиль, Естрахвиль, Стрехвель Стрехвил. Несколько отличные имена Аштрха, Стратим, Стрепеюн, Стрипел все же тяготеют к наиболее распространенной форме с корнем «страх».

В природе стая лебедей летает опре-деленным упорядоченным строем, подобно тому, как и гусельные струны настра-иваются последовательно, по звукоряду. Аналогия, конечно, очевидная. В народе существует название крыловидных звончатых гуслей — «треугольник», «уголок», «угольник»132, подчеркивающее форму натянутых струн инструмента, напоминающую птичий полетный строй — «клин», «уголок».

Порядок в строю летящих птиц строго регламентирован. Впереди летит старший лебедь, по краям — младшие.

А.М. Мехнецов указывает на обусловленность строя гуслей той универсальной музыкальной системой, которая оказывается единой для всей совокупности традиционных псковских наигрышей: «В основе настройки русских гуслей — поступенно заполненный диатонический звукоряд с квартовым отношением крайних тонов последовательности, которая образует своего рода «звено согласия» (таким образом, возникает подобие обиходного звукоряда). (…)

Нижняя струна («басок») в большинстве случаев настраивается на чистую кварту или большую секунду вниз от основного тона (в более редких случаях — на малую терцию вниз — «цыганский строй») (…) Как отмечают исполнители, «басок» мог удваивать основной тон: «Вот примерна, в басавую нижнюю — на (о)дин тон струны гонишь…»133.