Говоря о дореволюционных московских рынках, следует отметить, что ассортимент товаров на них значительно отличался от современного. Пищевые продукты не преобладали, несмотря на большое количество продавцов-крестьян. Они привозили не только продукты питания. Большую долю товаров, поставляемых из деревень, составляли лубяные и щепные изделия: сита, решета, корзины, рогожи, плетеные короба, лукошки, деревянные игрушки, деревянные лопаты, скалки, вальки, деревянные ложки, корыта и прочие предметы домашней утвари.

Следует иметь в виду, что дерево было универсальным поделочным материалом в старой России, доступным крестьянам средней и северной части страны.

Основная масса продовольствия продавалась населению через магазины, имевшиеся почти в каждом переулке центральной части города. На главных улицах таких магазинов было мало (их называли «лавками»), так как арендная плата помещений на этих улицах была высокой, дороже, чем в переулках, а контингент покупателей был местный и на прохожих, случайных покупателей, рассчитывать не приходилось. Обычно в ассортименте таких лавок было мясо, бакалея, «колониальные» товары и дешевые кондитерские изделия: леденцы, пряники и т. п., а иногда и овощи.

Широко практиковалась продажа продовольственных товаров в кредит. Желающие пользоваться кредитом получали в лавке заборную книжку — узкую, длинную, в жестком добротном переплете, в которую записывались отпущенные продукты и их стоимость. Запись вел хозяин лавки и его жена, а иногда и старший приказчик, т. е. лицо, восседавшее за кассой. Кассы во многих магазинах имели кассовые аппараты современного типа, клавишные, но с ручным приводом, с таким же, как и теперь, выдвижным ящиком для денег.

Они имелись даже в парикмахерских. Их удобство для торговли и отчетности сразу было оценено владельцами магазинов.

По договоренности с покупателем, счет за отпущенные в кредит продукты выставлялся в определенные сроки и оплачивался наличными.

Помимо лавок широко практиковалась продажа продуктов вразнос лотошниками, ходившими по дворам и выкрикивавшими название своих товаров. Свой товар они носили на головах, в плоских деревянных лотках- корытах, прикрытых сверху куском полосатого матрасного тика, прибитым к одному концу лотка гвоздями и ловко закрученным вокруг другого конца. Такой лоток с товаром мог весить больше двух пудов и на фуражку под лоток подкладывался кружок в виде бублика, сшитый из материи и набитый ватой, тряпьем или конским волосом. Носили лоток на голове ловко, не всегда придерживая рукой, и умело снимали, подставив одно колено и преклонив другое. Если товар был весовой, то за поясом у продавца были весы-безмен.

Таким же образом носили на головах большие плетеные корзины с живыми цыплятами или «курами- молодайками» и деревянные ушаты с водой, в которых плавала живая рыба. Рыба при продаже зацеплялась крючком безмена за жабры и, если вес оказывался неподходящим, снималась с крючка и пускалась плавать обратно в ушат.

Для того, чтобы снять с головы тяжелый ушат или поставить его обратно на голову, не пролив ни одной капли, требовалось немало силы и ловкости, а чтобы нести на голове воду в плоском ушате, не расплескивая ее, надо было иметь хорошую выучку.

Лотошники, торговавшие фруктами и ягодами, носили с собой легкие складные козелки в виде буквы «Х», которые подставлялись под лоток на стоянке, а иногда лотки ставились на каменные тумбы у ворот дома. Ставить лоток разрешали только в определенных местах, не всегда выгодных для торговли. Это приводило к нарушению правил, за что отвечали городовые, мирившиеся с продавцами за некоторую мзду.

Помощник московского градоначальника по фамилии Модель имел маленький открытый двухместный автомобиль марки «Опель», на котором он выезжал из дома градоначальника на Тверском бульваре. При его появлении городовые, зорко наблюдавшие за его перемещением, мгновенно подавали знаки лотошникам, стоявшим в неположенных местах, а те хватали свои лотки, часто не успев их закрыть, бросались врассыпную, спасаясь в воротах ближайших домов, и выползали обратно после проезда начальства.

Некоторые продавцы, торговавшие вразнос, имели одноосные ручные тележки, с которыми ездили по дворам. Так продавались арбузы.

Далеко не все разносчики были самостоятельными. Большинство из них было вынуждено работать от хозяина, покупавшего товары оптом по более низкой цене, имевшего погреба, кредит и другие преимущества и наживавшегося на лотошниках.

Среди всех лотошников существовали неписаные законы о распределении зон торговли между ними. Как правило, один и тот же двор посещали одни и те же торговцы, а если появлялся какой-нибудь чужак, то он рисковал подвергнуться репрессиям со стороны первых, о чем можно было судить по их угрозам, производившимся вслух при встрече со своим конкурентом.

Кроме продовольственных лавок, разносчиков и рынков, обслуживавших преимущественно определенный ближайший район, существовал пресловутый Охотный ряд и несколько пользовавшихся широкой известностью продовольственных магазинов, посещавшихся покупателями из разных районов.[63]

Охотный ряд хорошо описан Гиляровским. Не стоит здесь упоминать о грязноватых лавках, набитых всякой снедью и расположенных в низких домах, на месте которых сейчас стоит гостиница «Москва». Наиболее характерным для Охотного ряда были деревянные палатки — киоски без единого стекла, закрывавшиеся на ночь глухими ставнями. Они стояли в один ряд, близко друг к другу, по краю широкого тротуара напротив лавок. Помимо товаров, лежавших в палатках и развешанных на них везде, где только было возможно, вокруг каждой палатки находились открытые бочки с различными солениями, набитые рогожные кули, мешки, решета, корзины.

Охотный ряд. Начало ХХ в.

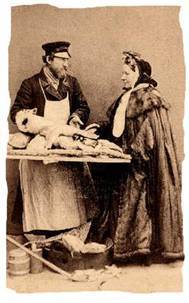

Товары в палатках: мясо, молочные поросята, битая неощипанная птица, дичь, иногда даже лебеди, подвешенные за свои длинные шеи, соленая и мороженая рыба всевозможных сортов, икра рыбная, соленые снетки для щей (самый дешевый вид рыбы для супа), сельдь от самой мелкой до огромного астраханского залома, овощи, колониальные товары — изюм, перец, корица, сладкие стручки и другое и даже охотничьи лыжи, лукошки и т. п. Все, кроме печеного хлеба и кондитерских товаров. Если требовалась упаковка, то не было никаких картонных коробок: либо «фунтик», свернутый в конус из плотной бумаги, либо лукошки, рогожные кульки, корзинки, плетенки из тонкой щепы. Расчет — только за наличные, «деньги на бочку», в буквальном смысле этого слова, без всяких кассовых аппаратов и после отчаянного торга, с клятвенными заверениями продавца, что уже так дешево продает, что себе в убыток. При этом неизменный обвес покупателя при уверении, что вешает с «походом», то есть с превышением требуемого веса.

Продавцы здоровенные, красномордые, все в черных суконных картузах и фартуках, бывших когда-то белыми. Все они опора полиции и враги всего нового.

Тут же недалеко от палаток Охотного ряда, в домах, стоявших напротив гостиницы «Националь» — магазин с вывесками «Пух-Перо», а в первом этаже гостиницы, в витрине закругленного ее угла, большая пирамида из стеариновых свечей всех размеров, во главе с центральной «пудовой», высотой около метра и толщиной сантиметров в пятнадцать.

Для меня всегда было загадкой, как Охотный ряд с его архаическими нравами мог уживаться со строгой Театральной площадью, Благородным собранием (Дом союзов),[64] вполне европейской гостиницей «Националь»[65] и главной улицей города — Тверской.