Никея распахнула-таки ворота перед крестоносцами. И, ворвавшись в город, они с изумлением узнали, что Алексей Комнин все это время вел с турецким гарнизоном секретные переговоры. В обмен на сдачу Никеи лично ему, горожанам была обещана жизнь. Возмущению «кельтов» не было предела – но пришлось вспомнить о присяге, данной императору в столице… Так Никея вновь, более чем на два века, стала византийским городом, а крестоносцы отправились дальше – на Дорилею.

Два дня пути – и вот они у моста, построенного там, где река Галл впадала в Сангарий. Здесь армия разделилась: над одной ее частью предводительствовал Готфруа Бульонский, над другой – Боэмунд. Первое войско повернуло направо, второе – налево. Спустя еще три дня перед ним открылась долина Горгони, что неподалеку от Дорилеи. Едва молодцы успели отдохнуть, как разведчики принесли весть о приближении турок. Боэмунд дал команду готовиться к обороне. Расположение крестоносцев было вполне удачным – тыл прикрывала река Бафус, переправа через которую охранялась конницей. Наскоро соорудили вагенбург – укрепление, составленное из повозок, утыканное, словно еж, кольями от шатров. В нем собрались женщины, дети, больные. Вокруг выстроилась пехота. Две части конницы приготовились к битве, третья затаилась на соседней высоте.

Турки осыпали колонны Боэмунда градом камней и стрел, глушили «дьявольским» криком. Хитрый султан отдал приказ отступить, чтобы выманить рыцарей на равнину. Но едва те пустились в погоню, полторы сотни отчаянных сельджукских всадников развернулись и смяли христиан. И вот уже в вагенбурге началась кровавая резня – лишь прекрасных дам щадили кровожадные турки, чтобы забрать их в неволю… Герцог Нормандский, вырвав свое белоснежное шитое золотом знамя из рук человека, несшего его, сам бросился в толпу сарацин. Очевидцы описывают, как с криком «За мною, нормандцы!» – он начал «косить мечом своим кровавую жатву в неприятельских рядах»… Но слишком неравны силы. «И уже не было у нас никакой надежды на спасение, – напишет Фульхерий из Шартра, – когда рыцари наши… как могли, оказывали им сопротивление и часто старались наступать на них, хотя и сами испытывали сильный натиск со стороны турок…»

Несколько часов продолжалась схватка, когда вдруг тысячи голосов подхватили радостный крик: на помощь собрату прибыл Готфруа Больонский. С криком «Да будет Божья воля!» – вся христианская армия разом опрокинулась на неприятеля. Строй неверных рассыпался, а рыцари пустились за ними в погоню. К вечеру все было кончено. Три тысячи знатных турок и более 20 тысяч рядовых навсегда остались лежать на земле… Вражеский лагерь, расположенный в двух милях за долиной, перешел во власть христиан, а Дорилейская битва (по имени города, расположенного неподалеку) навсегда вошла в историю как их первая крупная победа в Святой земле.

Антиохия, или Песнь о Танкреде

Вначале 1098 года под натиском отрядов Болдуина сдалась Эдесса – крупный армянский торговый город на пути из Сирии в Месопотамию. Собственно, турок из своей вотчины выгнали сами армяне, которым крестоносцы любезно предложили помощь в борьбе против неверных. Братья-христиане с готовностью согласились на этот союз, а князь Эдессы Торос на радостях даже усыновил Болдуина, объявив его единственным наследником. Торжественную церемонию описывает Альберт Ахенский: князь Торос «прижал его к своей обнаженной груди и затем, обвязав лежавшей поблизости одеждой, обнял его, и так, повязавшись, оба поклялись друг другу в верности».

Впрочем, верность эта выражалась весьма своеобразно. Не прошло и месяца, как благодарный пасынок примкнул к заговору местной аристократии, в результате которого «коварные и злоумышленные люди» учинили над Торосом расправу: «в мгновение ока его пронзили тысячи стрел, и он был убит…»

Гийом Тирский обнаруживает, что руки юного Болдуина Бульонского поражены проказой

На трон Урхи уселся Болдуин. Так было заложено первое на Востоке государство крестоносцев – Эдесское графство. Второе – Антиохийское княжество – возникнет через несколько месяцев. Год, проведенный крестоносцами под стенами Антиохии (с октября 1097-го по ноябрь 1098-го) – целая эпоха в истории Крестовых походов…

«…Христианская армия перешла на левую сторону Оронта; направо от него было озеро Бар-эль-Абиад (Белое море); путь, по которому она направилась, называемый у летописцев царским путем, проходит по долине, не имеющей ни одного деревца, – пишет Жозе Мишо. – Пурпуровые и золотые хоругви развевались на воздухе; позолоченные щиты, каски и кирасы блестели на солнце и неслись вперед, как лучезарное пламя; 600 тысяч крестоносцев покрывали долину Умк, которая известна теперь только алеппскому каравану да туркменскому всаднику…

Еще четыре часа пути, и перед армией франков должна была открыться столица Сирии. Вождям известны были грозные укрепления Антиохии; архиепископ Адемар, желая подготовить крестоносцев и придать им бодрости, рассудил не оставлять их в неведении того, что им предстояло осаждать страшный город, стены которого „были выстроены из каменных глыб огромного размера, скрепленных между собою неизвестным и неразрушимым цементом“…»

Антиохия и впрямь казалась неприступной. Высокие стены защищали ее по всей окружности; с юга возвышались четыре естественных холма; с севера протекала река. 130 башен ощетинились 24 тысячами зубцов. Уже 14 лет в городе хозяйничали мусульмане. Прослышав о приближении латинян, его правитель, туркменский эмир Башзиам заперся в крепости с огромным войском – почти 10 тысяч всадников и вдвое больше пехотинцев. Для того чтобы взять штурмом столь грозную цитадель, поистине нужна была помощь Всевышнего – и, с точки зрения очевидцев, именно она определила исход этого великого противостояния. Как повествует аноним, «франки осаждали этот город в течение восьми месяцев и одного дня», потом сами были осаждены турками, и все-таки, «с помощью Бога и святого Гроба они были побеждены христианами». Впрочем, судя по свидетельству хронистов, чудес хватало на протяжении всего Первого крестового похода. В «Истории франков, которые взяли Иерусалим» Раймунда Ажильского их описания занимают четвертую часть всего повествования. Но больше половины из них произошли именно под стенами Антиохии.

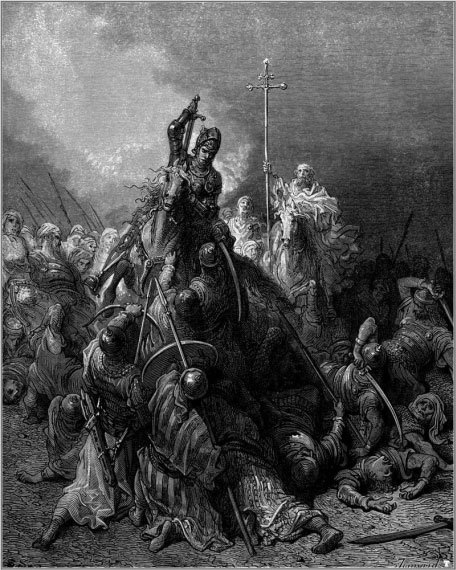

Гюстав Доре. «Сражение под Антиохией»

Осада началась на пороге зимы. Крестоносцы обложили крепость с трех сторон: с востока, с северо-востока и с севера. С юга к городу подступали горы. «Какое величественное зрелище представляло это громадное множество палаток, эти многочисленные вооруженные легионы и вся эта масса народа, прибывшего с Запада! Какая грозная сила!» – восхищается хронист. И хотя из 600 тысяч человек лишь половина была способна воевать, осаждавшие были уверены, что ужас подвигнет гарнизон открыть ворота. Потому-то, как пишет Мишо, они «…предавались бездействию; осенняя пора доставляла им обильную пищу; зеленеющие берега Оронта, рощицы Дафны, прекрасное сирийское небо располагали их к удовольствиям; беспорядок и бесчинство появились среди христовых воинов».

Однако враг не дремал, и в результате турецких вылазок множество пилигримов оказалось в плену. Только тут у латинян появилась решимость взять город приступом. Увы, без осадных лестниц и боевых машин это было невозможно. Делали, что могли: соорудили дамбу на ладьях, чтобы преградить мусульманам путь на противоположный берег, завалили все возможные проходы, разрушили мост через болото, напротив Собачьих ворот, через который защитники выходили из крепости. Удалось даже возвести там огромную башню – впрочем, неприятель вскоре сжег ее дотла. Тогда пилигримы волоком притащили к самым воротам громадные каменные глыбы и толстые деревья, срубленные в ближних лесах.