Локализация венетов в начале н. э. по В. Седову

От германцев термин «венеты» (в форме Venedi, венеды) попал в латинский язык и был узаконен римскими авторами начала н. э. для обозначения населения Центральной и Восточной Европы (тогда уже в массе своей славянского), отличного от германцев и сарматов[20].

Таким образом, вопреки распространенному в исторической литературе мнению, венеты не были предками славян – последние лишь унаследовали это имя. Связав славян и венетов узами этнического родства, Иордан просто повторил ошибку античной литературной традиции. Причиной заблуждения была высокая колонизационная активность венетской цивилизации, оказавшая глубокое воздействие на древнюю историю славян.

Славяне и скифы

Около 750 г. до н. э. на Черноморском побережье возникли первые колонии ионических городов-метрополий. Очень скоро Понт Аксинский («негостеприимный») сменил свой эпитет на Эвксинский – «гостеприимный». Литературным следствием греческой колонизации Черного моря было появление первого историко-этнографического описания северной части ойкумены, принадлежавшее Геродоту (ок. 484–425 гг. до н. э.). Более десяти лет им владела «охота к перемене мест». За это время он объездил почти все страны Передней Азии и побывал в Северном Причерноморье. Геродот наблюдал и изучал обычаи и нравы чужих народов без тени расового высокомерия, с неистощимым интересом подлинного исследователя, «чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности», за что был причислен Плутархом (ок. 46 – после 119 г. н. э.) к «филоварварам» – любителям чужого, презираемым образованными людьми того времени.

К сожалению, исконно славянские земли остались совершенно неизвестными «отцу истории». Области за Дунаем, пишет он, «по-видимому, необитаемы и беспредельны». Он знает только одну народность, живущую севернее Дуная, а именно сигиннов, кочевое ираноязычное племя. Сигинны во времена Геродота заняли территорию почти по всему степному левобережью Дуная; на западе их земли простирались до владений адриатических венетов. Из этого можно заключить, что в V в. до н. э. области славянского расселения все еще находились к северу от почти непрерывной горной цепи – Рудных гор, Судет, Татр, Бескид и Карпат, – протянувшейся по Центральной и Восточной Европе с запада на восток.

Гораздо больше сведений Геродоту удалось собрать о Скифии и скифах.

Скифские воины

Скифы, в VIII в. до н. э. вытеснившие из Северного Причерноморья полулегендарных киммерийцев, вызывали живой интерес у греков по причине соседства скифских кочевий с греческими колониями в Крыму, снабжавшими хлебом Афины и другие эллинские города-государства. Аристотель даже упрекал афинян за то, что они целые дни проводят на площади, слушая волшебные повести и рассказы людей, возвратившихся с Борисфена (Днепра). Скифы слыли по-варварски храбрым и жестоким народом: они сдирали кожу с убитых врагов и пили вино из их черепов. Сражались они как пешими, так и конными. Особенно славились скифские лучники, чьи стрелы были обмазаны ядом. В изображении образа жизни скифов античным писателям редко удавалось избежать тенденциозности: одни рисовали их людоедами, пожиравшими собственных детей, тогда как другие, наоборот, превозносили чистоту и неиспорченность скифских нравов и упрекали своих соотечественников за то, что они развращают этих невинных детей природы, приобщая их к достижениям эллинской цивилизации.

Помимо личных пристрастий, заставлявших греческих писателей выпячивать те или иные черты скифских нравов, правдивому изображению скифов мешало одно, чисто объективное затруднение. Дело в том, что греки постоянно путали скифов, принадлежавших к ираноязычным народностям, с другими народами Северного Причерноморья. Так, Гиппократ в своем трактате «О воздухе, водах и местностях» под именем скифов описал каких-то монголоидов: «Скифы походят только на самих себя: цвет кожи их желтый; тело тучное и мясистое, они безбороды, что уподобляет их мужчин женщинам»[21]. Сам Геродот затруднялся сказать что-либо определенное о преобладающем в Скифии населении. «Численности скифов, – пишет он, – я не мог узнать с точностью, но слышал два разных суждения: по одному, их очень много, по другому, скифов собственно мало, а кроме них живут (в Скифии. – С. Ц.) и другие народы». Поэтому Геродот называет скифами то всех обитателей причерноморских степей, то только один народ, господствующий над всеми другими. При описании образа жизни скифов историк также вступает в противоречие сам с собой. Его характеристика скифов как бедного кочевого народа, не имеющего ни городов, ни укреплений, а живущего в повозках и питающегося продуктами скотоводства – мясом, кобыльим молоком, творогом и т. п., тут же разрушается рассказом о скифах-пахарях, торгующих хлебом.

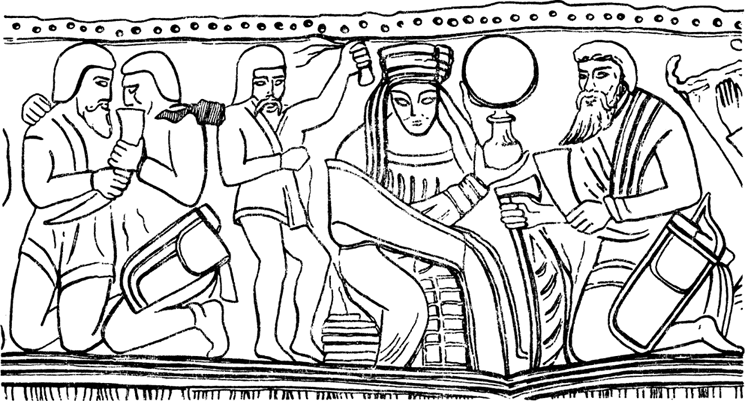

Скифский праздник. Пластина из Сахновки (р. Рось)

Это противоречие проистекало из того, что античные писатели плохо представляли себе политическое и социальное устройство степняков. Скифское государство, представлявшее собой конфедерацию собственно скифских родов, было устроено по образцу всех прочих кочевых империй, когда одна сравнительно небольшая в численном отношении орда господствовала над чужеплеменными кочевыми ордами и оседлым населением.

Согласно Геродоту, главной скифской ордой были «царские скифы» – их самоназвание было «сколоты», которых историк называет самыми доблестными и наиболее многочисленными. Всех прочих скифов они считали подвластными себе рабами. Цари скифов-сколотов одевались с поистине варварской пышностью. На одежде одного такого владыки из так называемой Куль-Обской могилы близ Керчи было пришито 266 золотых бляшек общим весом до полутора килограммов. Кочевали сколоты в Северной Таврии. Восточнее, в соседстве с ними, жила другая орда, именуемая у Геродота скифами-кочевниками. Обе эти орды и составляли собственно скифское население Северного Причерноморья.

Скифия простиралась на север не очень далеко (днепровские пороги не были известны Геродоту), охватывая довольно узкую в то время степную полосу Северного Причерноморья. Но как любые другие степняки, скифы нередко отправлялись в военные набеги на своих близких и дальних соседей. Судя по археологическим находкам, они достигали на западе бассейна Одера и Эльбы, разоряя по пути славянские поселения. Территория лужицкой культуры подвергалась их нашествиям с конца VI в. до н. э. Археологами обнаружены характерные скифские наконечники стрел, застрявшие в валах лужицких городищ с внешней стороны. Часть городищ, относящихся к этому времени, хранит следы пожаров или разрушений, как, например, городище Вицин в Зеленогурском регионе Чехии, где помимо прочего найдены скелеты женщин и детей, погибших во время одного из скифских набегов.

Вместе с тем своеобразный и изящный звериный стиль скифского искусства находил множество поклонников среди славянских мужчин и женщин. Многочисленные скифские украшения на местах лужицких поселений свидетельствуют о постоянных торговых сношениях славян со скифским миром Северного Причерноморья.

Торговля велась, скорее всего, через посредников, так как между славянами и скифами вклинились известные Геродоту племена ализонов и «скифов-земледельцев», живших где-то по течению Буга. Вероятно, это были какие-то подчиненные скифам ираноязычные народности. Далее на север простирались земли невров, за которыми, по словам Геродота, «идет уже безлюдная пустыня». Историк сетует, что проникнуть туда невозможно из-за метелей и вьюг: «Земля и воздух там полны перьев, а это-то и мешает зрению». О самих неврах Геродот рассказывает с чужих слов и очень скупо – что обычаи у них «скифские» и сами они колдуны: «…каждый невр ежегодно на несколько дней обращается в волка, а затем снова принимает человеческий облик». Впрочем, Геродот добавляет, что не верит этому, и, разумеется, правильно делает. Наверное, в данном случае до него дошли в сильно искаженном виде сведения о каком-то магическом обряде или, быть может, обычае невров во время ежегодного религиозного праздника одеваться в волчьи шкуры. Высказывались предположения о славянской принадлежности невров, поскольку легенды об оборотнях-волкодлаках позднее были чрезвычайно распространены на Украине. Однако это маловероятно. В античной поэзии есть короткая строка с выразительным описанием невра: «…невр-супостат, в броню одевший коня». Согласимся, что невр, восседающий на бронированном коне, мало похож на древнего славянина, каким его рисуют античные источники и археология. Зато известно, что кельты были искусными металлургами, кузнецами и всадниками. Поэтому более естественно допустить кельтскую принадлежность геродотовских невров, связав их имя с названием кельтского племени нервиев (Nervii)[22].