— Сегодня или никогда, — шептала Роза. — Не знаю, что это… Луна так действует… Или, может быть, это Казик мне помогает? Попробую теперь аллегро нон троппо.

Она долго прислушивалась к призрачному тутти. Наконец, дождавшись торжественного бетховенского аккорда, влилась в оркестр. Пальцы действовали исправно, скрипичные пассажи господствовали над лихорадочным лепетом гобоя, фагота, виолы. Робости, с которой Роза обычно бралась за инструмент, как не бывало; исчезло сопротивление струн и смычка, исчезли деревянные призвуки, исчезла усталость нетренированных мускулов, музыка, казалось, возникала сама, без участия скрипачки, единственно силой ее восхищения. Роза парила в свободном полете, без труда проникала во все сферы, с одинаковой страстностью отдавалась небесным мелодиям молитвы и любовным скерцандо. Скрипка потеряла вес и объем, смычок поверял форму, он мелькал над скрипкой в стремительных бросках как зигзаги молнии — исчезла преграда между домом и миром, стены, люди, сны и небо, все растворилось в лунной ночи, знание и магия смешались, там, где простирался хаос, разлилась ласкающая гармония звуков.

Крещендо, стринджендо, анимаге, форте, — Роза отважно, самозабвенно устремлялась к вершине.

Аккорды… Она очнулась в тишине. Смычок в ее руке дрожал, скрипка дымилась неостывшей мелодией.

Ах, неужели, неужели? Неужели еще и аллегро джо-козо? Дрожь охватила немолодую скрипачку, дрожь перед свершением подвига. Она широко раскрыла глаза, снова напрягла плечи и — неукротимая в прекрасном порыве — ринулась в волны чардаша.

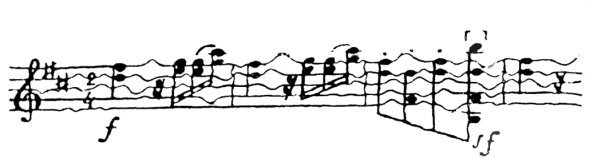

Allegro giocoso, та поп troppo vivace

Первые несколько тактов, несмотря на двойные пассажи и безумное ускорение темпа она сыграла с огнем, живо, легко, под слитый гул призрачного оркестра, который звучал как морской прибой. Роза едва не захлебнулась от волнения, ее душили слезы. Одновременно мелодия — как раз в самой звонкой своей части, сотканной из струн и волосков, — потеряла разгон, что-то в ней заскрежетало, сфальшивило. Пот выступил у Розы на лбу, она быстро проглотила слезы, усилила звук. Но когда пассаж снова засверкал чистотой, произошла ужасная вещь. Роза услышала, как виолончели, флейты, виолы отдаляются, оставляют ее одну. Сжав губы, она сделала сверхчеловеческое усилие, ускорила тройные пассажи, вот-вот казалось, она догонит оркестр. Внезапно ее оглушил взрыв, потемнело в глазах. Что это? Ей стало страшно. Ах, ничего, это сердце спешит. Она заставила себя успокоиться, крепче прижала к левому плечу скрипку, смычок замелькал в октавах. Всей душой устремилась скрипка вслед исчезающей гармонии, но шум в сердце был громче, чем музыка; она уже не различала инструментов, разрыв в темпе оказался гибельным.

Роза опустила руки. Села — ноги под ней дрожали. Она бросила смычок.

А лунный оркестр под управлением Брамса продолжал играть. Только в тех местах, где пела скрипка, царила тишина — черная, как подземные воды. Там и тут еще вспыхивал отзвук сольной партии… но тишина все углублялась, все ширилась и гасила последние дрожащие искры. Постепенно умолкали и призрачные инструменты, один за другим растворялись в пустоте, пока наконец беззвучный хаос не поглотил гармонию.

Роза рыдала:

— Это из-за меня, из-за меня! Я все испортила. Я, подлая, своей бездарностью погубила красоту этой ночи.

Слезы капали на кремонский лак. Жаль, нельзя было уничтожить предмет, за который отец, бедняга, отдал все деньги, унаследованные от Луизы. Роза левой измученной рукой стерла слезы со скрипки.

Вошел Адам. Запахло цветочным одеколоном «Марешаль Ниель». Адам старательно затворил за собой дверь.

Роза продолжала сидеть неподвижно.

— Извини, опоздал. Надо же, черт возьми, так случиться, как раз сегодня на педагогическом совете обсуждали мой класс. Потом я еще забежал к парикмахеру, было поздно, но я вытащил старика из квартиры и заставил его подстричь меня. Раз уж моя очаровательная супруга соблаговолила обратить внимание на своего раба…

Он приблизился, благоухающий, стесняясь собственной галантности. Тут он увидел лицо жены.

— Дитя мое, ты опять плачешь? — В его голосе слышалось неприятное удивление. — Успокойся же наконец, нельзя вечно жить прошлым, пора примириться с утратой…

Роза посмотрела на него без обиды. Наоборот, угнетенная неудачей, она жаждала дружеского участия. Ей так нужен был кто-то, кто уговорами и советом преуменьшил бы размеры поражения, приободрил, обнадежил. Довольно долго она молчала. Затем вздохнула.

— Ты прав. Пора примириться. Требования все повышаются, играть все труднее. Когда-то Паганини считался учеником дьявола, а теперь каждый способный ученик должен быть таким, как Паганини. Только вот музыка… сколько в ней красоты!

Адам отшатнулся, как будто его толкнули в грудь.

— Так ты о музыке? По музыке ты плачешь?

Роза покачала головой.

— Как же, Адам, не плакать. Ты подумай. Играла я перед Сарасате — сколько же это лет тому назад? — ноктюрн Шопена в его переложении… Бог весть как, — что я умела в то время? Проклятый Януарий! Все только «Valse Caprice», «Souvenir de Moscou», и мазурки, и «Airs Varies»… Жавинье, скажем, или там Ровелли я даже и не нюхала. Да что, он мне даже позиционные изменения никогда не показал как следует. Только уже в Петербурге Ауэр[54] дает мне в классе (мне, кончившей консерваторию, ученице знаменитого виртуоза, которая «Чакону» уже должна была тогда играть как сам черт!) — дает мне этюды Крейцера, а я ни бе, ни ме. Ауэр говорит: «Eh bien, jouez, mademoiselle»[55], а у меня кровь прилила к голове: посмотрела в тетрадь, вижу двойные пассажи, знаю, что ничего из этого не выйдет, и только зубы сжала. И молчу. А они смеются. «Qu'est-се que vouz avez? A Varsovie on ne joue pas Kreutzer? Qu'est-ce qu'on joue donс a Varsovie?[56] Что вы там — господина Монюшко играете?» И Сарасате тоже сказал, но как! «Pauvre enfant, quelle miserable ecole et quel talent, parbleu!»[57] Подбежал к чемодану (мы с отцом были у него в гостинице), вынул смычок — подлинный Турт[58] — и подает мне: «Je crois en vous. Vous vous en tirerez. Du courage, petite!»[59]

У Розы блестели глаза. Адам тяжело опустился на стул, не прерывал; вся комната пропиталась запахом «Марешаль Ниель».

— «Vous vous en tirerez». Легко сказать! Смелости-то у меня хватало. Через полгода я уже выступала перед великим князем. Пришлось. Стипендиатка! Надо было показать, что я не даром ем казенный хлеб. Но чем дальше, тем труднее. И руки скандально запущены, особенно левая. В пансионе по ночам упражняться нельзя, — подружки убили бы, спать хотят. А днем… играю, играю, и вдруг сердце как заболит, страшно… Может, где-то тут рядом Михал проходит со своей курсисткой? Ведь этот милый сюрприз поджидал меня сразу же по приезде… И питание ужасное. У Луизы, какая она там ни была, кофе всегда был с пенкой и пироги — пальчики оближешь! А этот вечный рыбный суп в пансионе и старая баранина, — я не могла этого есть. И ходила голодная. Другие получали посылки из дому, я стеснялась писать. Это ведь я хотела в Петербург, главным образом из-за Михала. Отец не хотел, сами едва сводили концы с концами… Отчаяние, голод, непосильный труд, — тут никакой смычок Турта не поможет. Ну и заболела я тифом. Когда поднялась, доктор говорит мне. «Вам не на скрипке играть, а вязать чулки, сердце еле бьется». Съел меня Петербург. А потом сам знаешь, что было. Ты, дети, дом, трехрублевые уроки, благотворительность, ученики на постое. Где уж тут было «m'еn tirer»[60]. Чем же теперь душу-то успокоить? Как по-человечески сыграть Брамса?