Между химическими реакциями возникала своеобразная конкуренция – борьба за одни и те же субстраты (исходные вещества, необходимые для их проведения). В такой борьбе всегда побеждает та реакция, которая идет быстрее. Так что среди химических процессов начинается настоящий естественный отбор. Медленные реакции постепенно затухают и прекращаются, вытесняемые более быстрыми.

Важнейшую роль в этом соревновании играли катализаторы – вещества, ускоряющие те или иные химические превращения. Огромное преимущество должны были получать реакции, катализируемые своими собственными продуктами. Такие реакции называют автокаталитическими или цепными. Типичный пример автокаталитической реакции – так называемая реакция Бутлерова, в ходе которой из формальдегида образуются сахара, которые сами и являются катализаторами этой реакции. Это значит, что после появления в реакционной смеси первых молекул сахаров процесс превращения формальдегида в сахара начинает самопроизвольно ускоряться и становится лавинообразным[12].

Следующий этап – формирование автокаталитических циклов, в ходе которых происходит не только синтез катализаторов, но и частичное возобновление расходуемых субстратов. От сложного и эффективного автокаталитического цикла уже недалеко и до настоящей жизни, ведь жизнь в основе своей – это самоподдерживающийся, автокаталитический процесс.

Проблема возникает с "затравкой": та же реакция Бутлерова не начнется, если в среде изначально не будет хотя бы небольшого количества углевода-катализатора. Несколько упрощает проблему гипотеза, предложенная А. Д. Пановым из Института ядерной физики. Известно, что небесные тела могут обмениваться веществом: при столкновении планеты с крупным астероидом из ее поверхности выбиваются фрагменты породы, которые могут улететь в космос и попасть на другие планеты. По расчетам Панова, благодаря такому "метеоритному обмену" возникшее в ходе химической эволюции на одной из планет полезное новшество (например, эффективный катализатор) может в течение обозримого времени попасть в другие звездные системы, а за несколько сотен миллионов лет ареал распространения новшества может охватить всю галактику – разумеется, при условии, что запас данного вещества будет возобновляться в цепочке спровоцированных им химических превращений. Гипотеза Панова расширяет масштаб химической "кухни", в которой подготавливались ингредиенты будущей жизни, от планетарного до галактического[13].

Главная молекула жизни

Общепринятого определения жизни не существует (в биологии вообще с определениями трудно – обычно чем строже определение, тем хуже оно работает). Одни ученые полагают, что жизнь – скорее процесс, чем структура, и определяют ее, например, как "процесс сохранения неравновесного состояния органической системы извлечением энергии из среды". Такому определению могут соответствовать и системы, не имеющие четких пространственных границ, – автокаталитические циклы, "живые растворы". Другие подчеркивают обязательную дискретность живых объектов и считают, что понятие "жизнь" неотделимо от понятия "организм". Третьи подчеркивают информационную природу жизни и определяют ее как способность некого фрагмента информации ("репликатора") к самокопированию с использованием ресурсов внешней среды. Под это определение подходят не только биологические вирусы, но и компьютерные и даже распространяющиеся в обществе слухи, верования и т. п[14]. Но это, пожалуй, чересчур широкий взгляд на жизнь.

Нам известна только одна жизнь – земная, и мы не знаем, какие из ее свойств являются обязательными для любой жизни вообще. Рискнем, однако, два таких свойства все-таки назвать. Это, во-первых, наличие наследственной информации, во-вторых – активное осуществление функций, направленных на самоподдержание и размножение, а также на получение энергии, необходимой для выполнения всей этой работы.

Все живое на Земле справляется с перечисленными задачами при помощи трех классов сложных органических соединений: ДНК, РНК и белков[15]. ДНК взяла на себя первую задачу – хранение наследственной информации. Белки отвечают за вторую: они выполняют все виды активных "работ". Разделение труда у них очень строгое. Белки не хранят наследственную информацию, ДНК не совершает активной работы (в биологии почти не бывает правил без исключений, в данном случае исключения тоже есть, но очень редкие и не делающие погоды).

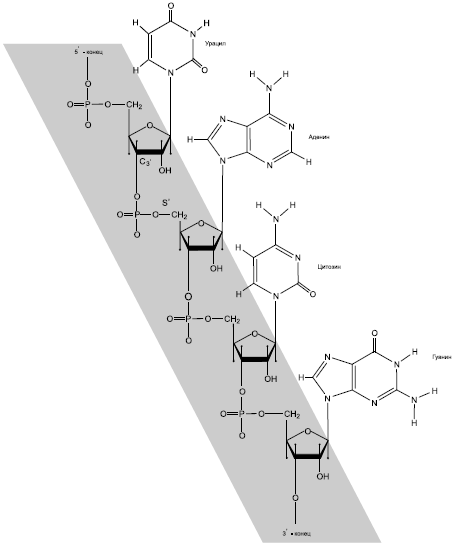

Молекулы третьего класса веществ – РНК – служат посредниками между ДНК и белками, обеспечивая считывание наследственной информации. При помощи РНК осуществляется синтез белков в соответствии с записанными в молекуле ДНК "инструкциями". Некоторые из функций, выполняемых РНК, очень похожи на функции белков (активная работа по прочтению генетического кода и синтезу белка), другие напоминают функции ДНК (хранение и передача информации). И все это РНК делает не в одиночку, а при активном содействии со стороны белков. На первый взгляд РНК кажется "третьей лишней". В принципе нетрудно представить себе организм, в котором РНК вовсе нет, а все ее функции поделили между собой ДНК и белки. Правда, таких организмов в природе не существует.

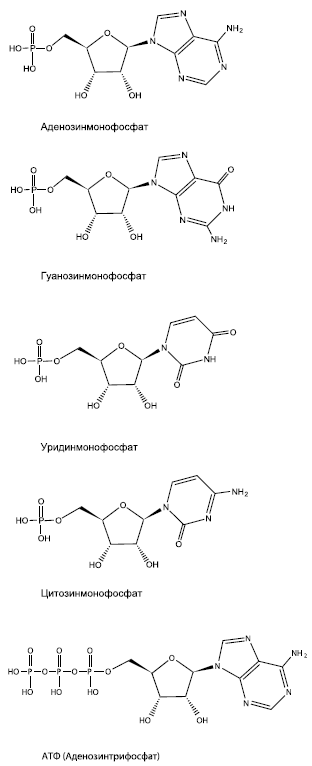

РНК – полимер, состоящий из множества похожих "кирпичиков" – рибонуклеотидов, каждый из которых, в свою очередь, собран из трех частей. Первая из них – фосфорная кислота (фосфат), неорганическое вещество, которого довольно много в земной коре и океанах. Вторая – азотистое основание. В состав РНК входят четыре азотистых основания: А (аденин), У (урацил), Г (гуанин) и Ц (цитозин); соответственно, существует четыре вида рибонуклеотидов. Азотистые основания могли синтезироваться из неорганических молекул (таких как СО, HCN и NHp еще в протопланетном облаке. Их находят и в метеоритах. Третья – сахар рибоза – образуется в ходе автокаталитической реакции Бутлерова.

Четыре составных блока молекулы РНК – нуклеотиды аденозин (аденин + рибоза), гуанозин (гуанин + рибоза), уридин (урацил + рибоза) и цитидин (цитозин + рибоза), к каждому из которых присоединено по одному остатку фосфорной кислоты. АТФ (главная энергетическая молекула живой клетки) представляет собой аденозин с тремя фосфатами.

Какая из трех молекул появилась первой? Одни ученые говорили: конечно, белки, ведь они выполняют всю работу в живой клетке, без них жизнь невозможна. Им возражали: белки не могут хранить наследственную информацию, а без этого жизнь и подавно невозможна! Значит, первой была ДНК!

Ситуация казалась неразрешимой: ДНК ни на что не годна без белков, белки – без ДНК. Получалось, что они должны были появиться вместе, одновременно, а это трудно себе представить. Про "лишнюю" РНК в этих спорах почти забыли. Ведь она, как тогда думали, не может без посторонней помощи ни хранить информацию, ни выполнять работу.

Потом, правда, выяснилось, что у многих вирусов наследственная информация хранится в виде молекул РНК, а не ДНК. Но это посчитали курьезом, исключением. Переворот произошел в 80-х годах XX века, когда были открыты рибозимы – молекулы РНК с каталитическими свойствами. Рибозимы – это РНК, выполняющие активную работу, то есть то, что должны делать белки. Среди рибозимов были найдены и катализаторы репликации (копирования, размножения) молекул РНК – своих собственных или чужих.

В итоге РНК из "почти лишней" стала "почти главной". Оказалось, что она, и только она, может выполнять сразу обе главные жизненные задачи – и хранение информации, и активную работу. Стало ясно, что возможен полноценный живой организм, не имеющий ни белков, ни ДНК, в котором все функции выполняются только молекулами РНК. Конечно, ДНК лучше справляется с задачей хранения информации, а белки – с "работой", но это уже детали. РНК– организмы могли приобрести белки и ДНК позже, а поначалу обходиться без них.