Они основывают свои утверждения на трех основных пунктах, каждый из которых мы будем обсуждать отдельно.

1. Говорят, что мечи бронзового века предназначались для фехтования «за счет своих узких, остроконечных клинков с тонкими острыми краями, жесткого срединного гребня или рубца и слабого соединения клинка и рукояти». Надо думать, что они ссылаются исключительно на ранние типы оружия, но в то же время у нас пытаются вызвать уверенность, что это определение относится ко всем мечам упомянутого периода. Голословность этого утверждения ясно видна при одном взгляде на мечи середины или конца бронзового века, у которых нет узких, остроконечных клинков. То же самое возражение относится и к «слабому соединению клинка и рукояти». У ранних датских мечей, как и у ирландских рапир, это соединение и в самом деле было довольно хрупким, поскольку короткие рукояти из литой бронзы крепились на плечиках меча только заклепками, на ирландский манер. Однако практически у всех мечей более позднего времени хвостовик (сам по себе являвшийся рукоятью, которую нужно было со всех сторон прикрыть пластинами из других материалов исключительно ради удобства) отливался вместе с лезвием и являлся его частью, и, таким образом, для того чтобы сломать его, нужно было сломать сам клинок. Если бы сторонники этой теории не пытались применить утверждение, верное для начала бронзового века, ко всему периоду, оно не вызывало бы никаких возражений.

2. Далее утверждается, что «ни на одном из хорошо сохранившихся лезвий меча бронзового века нет ни зарубок, ни других следов использования в качестве рубящего оружия». Это нелепость. В музеях Европы выставлено бесчисленное множество бронзовых мечей, очень хорошо сохранившихся и с зазубринами на лезвиях, имеющими вполне понятное происхождение; кроме того, на лезвиях видны явные следы заточки и полировки. Однако на скандинавских мечах таких следов нет. Практически на любом оружии скандинавского бронзового века, будь то меч или топор, отсутствуют следы износа, а найденные там щиты и шлемы – тонкие и хрупкие, без малейших выбоин. Существует единое мнение, что этот период для Скандинавии был чем-то наподобие золотого века: мирное, богатое время, расцвет культуры. Величественные и неизношенные мечи и боевые топоры, красивые, но тонкие и бесполезные щиты и шлемы являются неплохим доказательством этого; не обремененное необходимостью вести войну, это оружие являлось скорее частью церемониального наряда и символом ранга своего владельца.

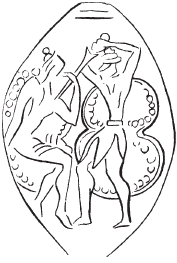

Рис. 11. Воины на инталии из Микен

3. Ссылаются на изображения боевых сцен с микенских инталий и из золота и камня, причем говорят, что «на всех иллюстрациях воины пользуются длинными мечами для того, Чтобы колоть противника, и только с этой целью». Все верно. На инталиях это так и есть, но все они датируются 1700–1500 гг. до н. э., т. е. началом бронзового века, когда единственным методом ведения боя было фехтование, и на них изображены воины, жившие в чрезвычайно ограниченном регионе, где мечи использовались только как колющее оружие, так что эти сведения мало что добавляют к нашим знаниям и никак не помогают доказательству вышеупомянутой теории. Есть еще одна вещь, которую нужно учитывать, говоря об этих иллюстрациях: все они должны были занимать очень небольшое пространство, размеры которого строго ограничивались. Если вы посмотрите на некоторые из них (к примеру, на рис. 11), то сразу же увидите, что художник не мог изобразить человека, рубящего своего противника: в этом случае его рука и большая часть меча не поместились бы на картине. Бывает, что произведения искусства считаются безусловным доказательством, и при этом совершенно не учитываются ограничения, накладываемые обстоятельствами на художника, – в данном случае те, которые связаны с изображаемым объектом.

Те, кто придерживается «теории рубки», имеют более серьезные аргументы, но и они, в свою очередь, игнорируют существование ранних фехтовальных мечей. Парадокс заключается в том, что именно эти мечи являются одним из наиболее весомых аргументов в пользу правильности их мнения. Как я уже говорил ранее, в девяти случаях из десяти заклепки на рукояти британских мечей выскакивали со своих мест, пробивая слой бронзы на клинке, потому, что мечи использовали не по назначению, нанося ими рубящие удары. Это прямое доказательство того, что люди отдавали естественное предпочтение использованию таких ударов в сражении с врагом. Между прочим, совершенно не важно, что до середины XVIII столетия не существовало методики сражения, которая бы опиралась только на фехтование, без применения рубящих ударов. Хотя итальянские и испанские фехтовальные школы с начала XVII в. и далее делали основную ставку на колющие удары, многие выпады включали в себя рубящий удар. Меч, предназначенный для того, чтобы колоть, даже несмотря на то что для обращения с ним требовалось определенное умение, оставался примитивным оружием; если им и могли рубить, то это проистекало от его слабости и неадекватности, а не являлось результатом изощренного владения оружием, которым обладал владелец. Колюще-рубящие мечи, которые не ломались в руках от удара, возникали в результате мастерства воинов и не означали регресса. Добавочные доказательства того, что переход от колющих к колюще-рубящим мечам был хорошо обдуманным шагом, можно получить, проанализировав состав металла, из которого они делались. В начале бронзового века сплав, из которого отливали это оружие, в среднем включал в себя 9,4 % олова, в то время как в более поздних образцах это количество достигает 10,6 %. Этот сплав можно сравнить с материалом, из которого в XIX в. делались стволы пушек и крепче которого вряд ли можно что-либо найти: пушечный металл состоял из меди и 8,25–10,7 % олова. Таким образом, мечи конца бронзового века были не менее крепкими, чем пушки, и вполне годились для рубки.

Прежде чем закончить обсуждение этого вопроса, следует рассмотреть его с практической точки зрения, перейдя непосредственно к оружию. Не раз высказывались предположения, что для того, чтобы держать меч бронзового века, нужно иметь исключительно маленькую кисть руки, поскольку его рукоять очень коротка. Все мы очень хорошо знаем, что если инструмент держать неправильно, то его будет очень тяжело, практически невозможно использовать для работы (попробуйте дать косу человеку, который не знает, как ею пользоваться, и вы увидите, какие фантастические пируэты он будет вытворять). С другой стороны, если вы держите правильно инструмент, то инстинктивно будете знать, что делать. С мечом все обстоит точно так же, возможно, даже в большей степени, чем с любым другим орудием, созданным человеком. Если вы берете в руки меч бронзового века, не ждите, что вы ощутите то же, что и при использовании меча XVII в. или современной рапиры. В противном случае вы не сможете оценить то, для чего он предназначен. Еще менее верно делать заключение, что ваша рука слишком велика из-за того, что все четыре пальца не умещаются на участке между навершием и плечами. Эти выпуклости должны были служить для усиления хватки и при правильном использовании дают возможность крепче держать и лучше контролировать оружие. Сжатие производится тремя пальцами, указательный движется вперед и оказывается под плечиком, в то время как большой крепко сжимает рукоять с другой стороны. Теперь ваш меч должным образом сбалансирован, вы крепко держите его, можете контролировать движение и правильно чувствуете его в руке. При хорошей хватке он, кажется, прямо-таки приглашает вас по чему-нибудь ударить. Это очень важно – чувствовать оружие в руке, понимать, как оно действует и как им удобнее распорядиться. В некоторых случаях действительно кажется, что меч живой – он как бы подсказывает правильные движения, выпады и удары, диктует поведение… но только в том случае, если вы точно знаете, как его держать.